もし、まがりなりにも生に意味があるとしたら、苦しみにも意味があるはずなんだ。苦しみは生の根深い一部なんだよ。苦しみや死がなきゃ、人間の生は完全なものにはなれないんだ。

ヴィクトール・フランクル|『夜と霧』

物心ついた頃から、私は人生の大きな問いに惹かれてきました。

――私たちの目的は何なのか? なぜここに生きているのか? すべてにどんな意味があるのか?

この問いへの好奇心が、これまで数多くの文章を書き続ける原動力になってきたのです(長く読んでくださっている方はご存じかもしれませんね)。

昨年の11月から12月にかけては「人生の意味」というテーマを特集しました。驚かれるかもしれませんが、これは哲学の教室だけでなく、深夜のコーヒー談義や宗教的な集まり、そして世界中の人が検索エンジンに入力するほど、多くの人々に関心を持たれているテーマなのです。

つまり、私たちは「意味」を切実に求める存在なのだと思います。

そして振り返ると、ある単純な真実に気づきます。

――人生の意味を語るとき、苦しみの意味を抜きにしては語れない、ということです。

苦しみは生きることに不可欠な一部です。しかし、多くの人にとってそれはできる限り避けたい話題であり、「消えてほしいもの」として扱われがちです。

けれども、逃げ続けても解決にはなりません。むしろ、苦しみに正面から向き合ったときにこそ、本物の幸せや充実感にたどり着けるのではないでしょうか。

苦難のただ中にこそ、人生の新しいページを開くような、より深い目的を発見できる可能性があります。

もちろん、苦しみに意味を見いだすことは簡単なことではありません。正直に言えば、私自身もこのテーマを極めた「達人」などではなく、まだまだ経験不足を感じています。ここでの役割は、答えを押しつけることではなく、皆さんが自分自身で考え、納得できる答えを見つけられるように伴走する「案内人」でありたいのです。

人生の旅路は誰にとっても固有のもの。自ら歩むことでしか、自分に響く「真実」に出会うことはできません。

その思いを胸に、ここから一緒に始めていきましょう。

主なポイント

- 苦しみは人間の存在にとって不可欠なものであり、現代の利便性では解消できない深い霊的・実存的な空白としてよく現れます。

- 苦しみは、外部の出来事と、私たちの内面的な知覚や選択との相互作用から生じます。

- 「なぜ?」という問いに捉われるのではなく、「これからどうするか?」へと視点を移すことが重要です。

- 意味とは、受動的に見つけるものではなく、能動的に創造するものです。

- 困難に立ち向かうことによって、レジリエンス、幸福感、信仰、謙虚さ、そして思いやりの心を育むことができます。

- 意味を見いだす過程には、執着や誤った世界観(例:物質主義)、感情的な障壁といった障害が存在します。

- 現実を受け入れ、視点を転換し、徳を実践し、奉仕活動に取り組み、他者との繋がりを深めることが大切です。

- 他者を支援する際には、批判をせず忍耐強く寄り添い、その人が内に秘めた強さや喜びを思い出させるような姿勢が求められます。

苦しみとは何か?

「苦しみ」とは一体何を意味するのでしょうか。

Google や Wikipedia を調べれば、定義はいくつも見つかります。例えば Wikipedia には、

「苦しみとは、悪的な心境及び物質的様態から成る不快さに基づいた基礎的な概念である」

とあります。

確かに、けがや病気といった肉体的な痛みも、間違いなく苦しみの一形態です。けれども、ここで取り上げたいのは、もっと私たちの内面に根ざした苦しみです。大きく分けると、次の二つに分類できるでしょう。

- 精神的・感情的な苦しみ

大切な人を失った後の深い悲しみ、未来に対する絶え間ない不安、人に囲まれていても感じる孤独感──これらは誰もが経験し得る心の苦しみです。

- 実存的・霊的な苦しみ

特定の出来事から生じるものではなく、「人生に意味がないのではないか」と感じるときに生まれる苦しみです。毎日をただ惰性的に過ごし、すべてが空虚に思える。実はこの種類の苦しみは、多くの人が思っている以上に広く存在しています。

私の患者の3分の1くらいは、臨床的に定義できる神経症じゃなくて、人生の無意味さや空虚さに苦しんでるんだ。

カール・ユング

苦しみの普遍性

人類の歴史を振り返れば、苦しみは常に私たちと共にありました。戦争や紛争で家族が引き裂かれ、地震や台風といった自然災害が一瞬にして生活を奪い、無意味な暴力が社会に深い悲しみと衝撃をもたらしてきました。

時代が変わっても、人間の存在は常に痛みにさらされているのです。

現代はどうでしょうか。私たちは過去にないほどの便利さと技術的進歩を手にしました。膨大な情報にアクセスでき、暮らしは快適になり、効率は飛躍的に高まりました。しかし、だからといって苦しみが消え去ったわけではありません。むしろ、その形を変えて存在しているのです。

心理学者ユングが語った「空虚さ」は、むしろ拡大しているようにも見えます。お金や成功を追い求めるあまり、多くの人が働きすぎて心をすり減らし、システムの中で動くロボットのように孤立してしまう。

生活が便利になればなるほど、さらに多くを求める欲望も強まり、慢性的な不満が生まれます。AI の進歩によって時間が解放されるはずが、かえって仕事に追われ、不安は増している人も少なくありません。「もし機械に自分の仕事が奪われるなら、自分の価値とは何なのか?」──そんな実存的な問いに直面する人もいるでしょう。

スマートフォンやパソコンに縛られ、無目的に SNS をスクロールし続けるうちに、自分自身や身近な人と向き合う時間を忘れてしまう。

デジタルではかつてないほどつながっているのに、感情的には孤立している──これが現代の姿です。

外側の世界がどれだけ進歩しても、内なる苦しみの風景は変わりません。苦しみは普遍的なものであり、今もここに存在しているのです。

苦しみはどこから生まれるのか?

この問いは、古来より哲学者や宗教者、思想家たちが繰り返し考え続けてきたテーマです。歴史の中で、多様な説明が試みられてきました。

- 仏教の視点

苦しみ(dukkha)の根源は外の世界にあるのではなく、私たち自身の心にあります。欲望や執着、そして「すべては移ろう」という無常を理解できないことから生じるのです。要するに、移ろいやすいものにしがみつこうとするから苦しみが生まれる、と説かれています。 - ユダヤ教・キリスト教・イスラム教などアブラハム系宗教の視点

苦しみは「壊れた世界」の結果であり、信仰を試す試練であり、人間が自由意志によって自らや他者を傷つける選択をした結果でもあります。言い換えれば、不完全な外的現実と、内的な道徳的選択との相互作用が根本にあるとされます。 - 犬儒派(キュニコス学派)の視点

人間の苦しみの多くは、社会的慣習や期待、人工的な欲望から生まれると考えました。ディオゲネスのような哲学者は、それらを拒絶し「自然に従って生きる」ことを勧めました。雨風をしのがず、粗末な衣服で過ごし、裸足で歩き、侮辱にも耐えるといった自発的な苦行を通じて、外的環境に左右されない強さを養おうとしたのです。 - ストア派の視点

仏教と同じく、外部の出来事そのものではなく、それに対する「判断」が人を苦しめると考えました。コントロールできないものへの執着こそが混乱を生むのです。 - 実存主義の視点

宗教的か否かにかかわらず、人間が「自覚ある存在」として生まれた時点で、苦しみは避けられないものだとします。広大で無関心な宇宙の中で、自分の存在を問い続けざるを得ないことが、苦しみの源であると捉えました。

苦しみには意味がある

一見すると異なるように見えるこれらの見解も、よく見れば二つの源に収束しているのがわかります。

- 外から来るもの

私たちが選べず、コントロールも難しい出来事や状況(突然の病、愛する人の死、世界規模の危機など)。これらは運命や偶然、他者の行動に左右されます。 - 内から来るもの

私たち自身の知覚、反応、執着、選択──つまり出来事をどう解釈し、それにどう向き合うかという問題です。

私自身の経験から言えば、苦しみはどちらか一方だけで生じることはほとんどありません。むしろ、運命と自由意志が複雑に絡み合ったところに生まれるのだと思います。

僕らには皆運命があるのか、それとも風に乗ってたださまよってるのか。たぶんその両方だろう。両方が同時に起こってる。

フォレスト・ガンプ

「なぜ」から「これからどうする」へ──苦しみに意味を見いだす鍵

人が苦しみに直面したとき、最初に浮かぶ自然な問いは「なぜ?」です。

なぜ善良な人が病に倒れ、残酷な人が繁栄しているのか。なぜ罪のない命が戦争や理不尽な出来事によって打ち砕かれてしまうのか。

世界はまるで不公平で無秩序な「くじ引き」のように見え、その理由を必死に探してしまうのです。

しかし、万人が納得するような明快な答えを見つけるのは容易ではありません。なぜなら、この世界は白黒で割り切れるものではなく、あらゆる出来事は無数の原因と結果が絡み合う「連鎖」の中にあるからです。哲学者カントが言うように、私たちが知覚できるのはあくまで「現象」(主観的な感覚や経験を通して現れるもの)であり、その背後にある「物自体」(人間の認識から独立したもの)を直接知ることはできません。

さらに、ある出来事について「共同体が共有する真実」でさえ、常に解釈に左右されます。たとえば病気(がんなど)についての人類の理解は時代とともに変化してきました。かつて「呪い」と考えられていたものは、今では遺伝子や細胞、環境要因といった科学的視点から説明されています。とはいえ、それもまた仮の理解にすぎず、新たな発見によって修正されていく可能性があります。

また歴史的事件、例えば戦争であっても、関わった国ごとに語られ方が大きく異なることがあります。互いに矛盾する物語が存在し、それぞれの「真実」は集団の記憶や価値観に影響されているのです。しかしそれらも結局、事件そのものの「物自体」を完全に捉えることはできません。

歴史を通じて、人間はこうした問いに答えようと数々の信仰体系を築いてきました。ある伝統では「カルマの働き」によって、現在の苦しみは過去世の借金だとされます。別の伝統では、神からの試練、信仰を鍛える「火」として捉えられます。

新約聖書『ヨハネによる福音書』には、イエスと弟子たちが生まれつき目の見えない人に出会う場面が描かれています。弟子たちは尋ねました。

「ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは、だれが罪を犯したからですか。本人ですか。それとも、両親ですか。」

「本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。」

ヨハネ9:1-3

私たちの限られた視点からすれば、本当の「なぜ」は永遠にわからないのかもしれません。カルマや神の意志といった説明は、無数の因果の網を何とか理解しようとするための表現にすぎないのです。

世界の偶然性にきれいな理由を求めても、多くの場合は行き止まりに突き当たってしまいます。

生きるということは、痛みにさらされるということです。逃れることはできません。

自然の摂理と自由意志の存在に伴う苦しみの可能性を排除しようとすれば、人生そのものを排除していることに気づくことだろう。

C・S・ルイス

では、「なぜ?」を追い求めても答えが出ないとしたら、私たちはどこに目を向ければよいのでしょうか。

私の答えはこうです。外で起きた出来事ではなく、自分の内面に向き合うこと。自分の解釈の力に注目すること。

人間は実際の出来事そのものに反応しているのではなく、それをどう解釈するかに反応しています。たとえば突然の雨を、予定を台無しにする迷惑と感じる人もいれば、命を潤す恵みとして歓迎する人もいます。雨自体が変わらなくても、私たちがそこに与える「意味」が体験を決定づけるのです。

つまり、苦しみとは「出来事そのもの」ではなく、「出来事について自分が語る物語」によって形づくられます。

だからこそ、「なぜ私がこんな目に?」ではなく「これからどう生きるべきか?」へと問いを切り替える必要があるのです。

【哲人】「これは、カウンセリングで使う三角柱。三角柱の一面には「悪いあの人」、もう一面には「かわいそうな私」と書かれています。

カウンセリングにやってくる人も、家族や友人と語らう時も、相談事を持ちかける時も、結局、人は『悪いあの人』を非難するか『かわいそうな私』をアピールするか、結局この2つしか語っていない。

あなたがどんなに『悪いあの人』について同意を求め、『かわいそうな私』を訴えようと、それを聞いてくれる人がいようと、一時の慰めにはなり得ても本質的な問題解決にはつながらない。」

【青年】「じゃあどうしろって言うんですか?」

【哲人】「今あなたから隠れているもう一面、ここには何が書いていると思いますか?」

【青年】「ええい、もったいぶらずに見せてください。」

【哲人】「わかりました。お見せします。何と書いてあるか声に出して読んでみてください。」

(哲人は三角柱の最後の一面を見せます。言葉が書かれた一面を見た瞬間、青年は言葉を失います。

そこに書かれていたのは、たったひとこと。)

『これからどうするか』

岸見一郎|『幸せになる勇気』

これを聞いて、「それは冷たい態度ではないか」「苦しむ人に『前を向け』と言うなんて残酷だ」と思う人もいるかもしれません。けれども、私はむしろこれこそが最も人間的な態度だと考えています。

それは、人間が持つ強さを信じることだからです。

痛みを否定するのではなく、それに支配されないこと。

人生の破片から新しい意味をつくり出す力を信じること。

私たちを「運命に翻弄される弱い犠牲者」としてではなく、「自分の物語を紡ぐ存在」として扱うことなのです。

苦しみに意味を見いだすとはどういうことか?

人は苦しみを受け入れるためにこの世に生まれてきたのかもしれない。そして苦しみがあるからこそ、人は生き、幸福や愛や芸術を求め、人生を最後まで味わい耐え抜くのだ。

バオ・ニン|小説『戦争の悲しみ』

人間には、生まれつき「意味」を求める性質があります。喜びであれ、苦しみであれ、自分の体験を理解しようとする本能的な衝動です。

混沌に直面すれば秩序を探し、物語に出会えばそこから教訓を見つけようとする。この衝動は苦しみの前でも消えることはなく、むしろ強まるのです。

ここでいう「意味を見いだす」とは、痛みの中であっても人生に秩序や一貫性、そして目的を見つけることを指します。

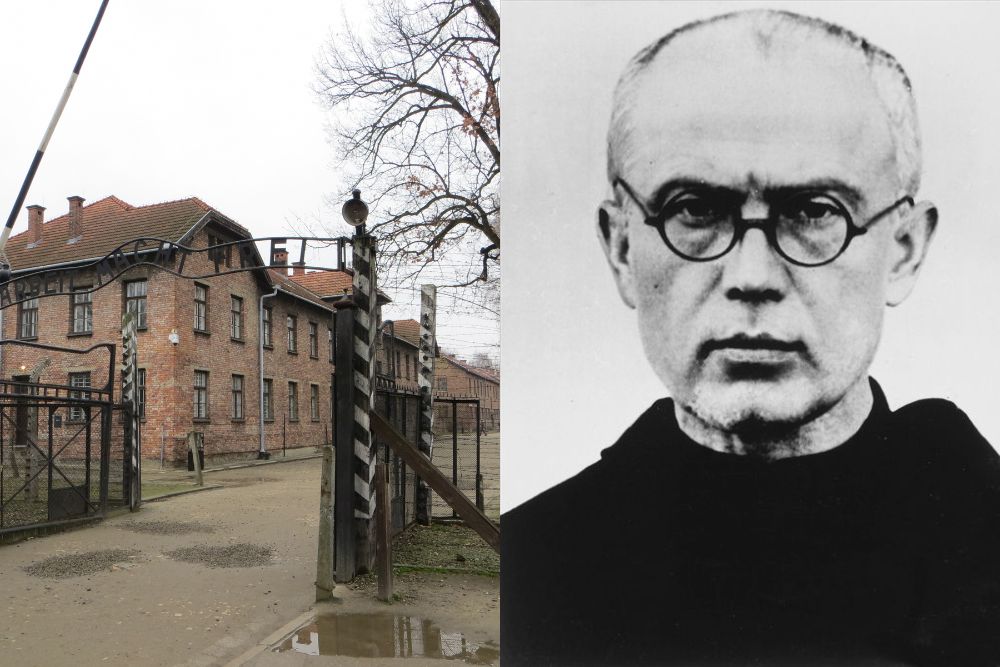

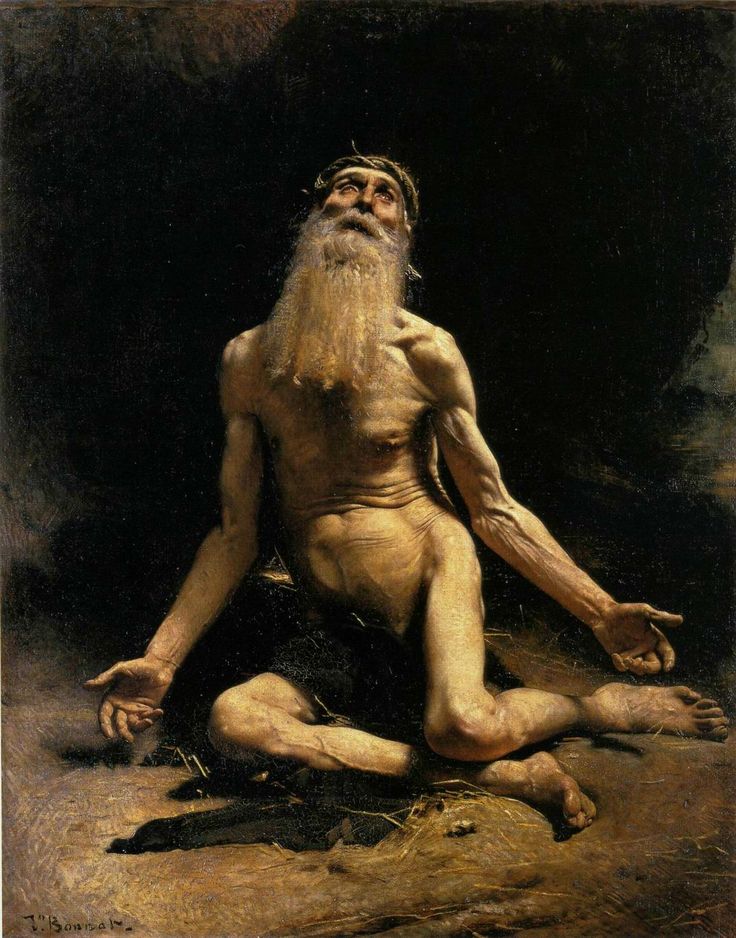

歴史の中には、まさにこの本質を体現した人物たちがいます。その一人がポーランド出身の神父、マキシミリアノ・コルベです。彼はアウシュビッツ収容所に収監されていました。1941年、囚人の一人が脱走したことで見せしめとして10人が餓死刑に選ばれます。そのうちの一人が「妻と子供がいる!」と絶望の叫びを上げたとき、コルベ神父は自ら進み出て、その男の身代わりになることを申し出ました。彼は地下壕に送られ、最後の日々を他の囚人たちに祈りと歌を捧げながら慰め続けました。

人間性を奪うためにつくられた収容所の中で、彼は自らの死を「無意味な悲劇」から「愛による英雄的な犠牲」へと変えたのです。それは希望と人間の尊厳を示す行為でした。

彼はまず第一に、私たちの中の「人間性」を救ってくれた。飢餓室における霊的な牧者であり、信仰と希望を強めてくれた。破壊と恐怖と悪のただ中で、彼は希望を取り戻してくれた。

ミハウ・ミヘルジンスキ(コルベ神父の犠牲を振り返って)

もう一人の例は、精神科医でありホロコーストの生存者でもあるヴィクトール・フランクルです。彼もアウシュビッツを含む複数の収容所に囚われましたが、想像を絶する苦難の中でも、妻の思い出を胸に抱き、未来の講義室で学生に「強制収容所で学んだ心理学」を語る自分を思い描くことで生き延びました。

他にも数えきれないほどの例があります。いずれも同じことを語っています。

人間は苦しみの中に意味を見いだす力を持っている、ということを。

その瞬間、苦しみは「受け身の、無意味な苦痛」から「パッション(passion)」へと変わります。

一方で痛みを現実として受け入れながらも、他方でそれを成長や理解、行動のためのエネルギーに変えることができるのです。

苦しみは、それが意味をーたとえばある犠牲をはらうことの意味をー見つけた瞬間に、苦しみではなくなってしまう。

ヴィクトール・フランクル

フランクルが提唱した意味を見出す3つの価値

苦しみから見いだせる意味

レジリエンス

死なない程度の苦労は自分を強くさせる。

フリードリヒ・ニーチェ

この言葉を耳にしたことがある人は多いでしょう。あまりに繰り返し引用されるため、ありふれた決まり文句のように聞こえるかもしれません。ですが、そこには否定できない人間の真実が含まれています。

たとえるなら筋力トレーニングです。重りを持ち上げると、筋繊維には微細な傷が生じます。痛みや負荷は、筋肉が修復され、以前より強くなるために必要なものです。もし負荷がなければ、私たちの体は発達することなく弱いままなのです。

同じように、苦しみは私たちの人格を鍛える「抵抗トレーニング」のような役割を果たします。困難に直面し、それを乗り越えることでしか培えない強さや粘り強さが育まれます。さらにそれは、自分の信念や価値観、信仰や内的な決意がどれほど本物かを試す機会でもあります。

本当にどれほど信じているかは、その真偽が生死に関わる問題となったときに初めてわかる。ロープで箱を縛る程度なら「このロープは丈夫だ」と言えるだろう。だが、そのロープに命を預けて断崖絶壁にぶら下がるとしたら? そのときこそ、自分がどれほど信頼していたかを知るのだ。

C・S・ルイス

苦しみには意味がある

苦しみと向き合うことで得られる最も驚くべき力のひとつは、現実をどう「形づけるか」を選べるようになることです。

【哲人】ある男性がカウンセリングの中で、幼少期の体験を思い出しました。野良犬に襲われ、脚を噛まれたという記憶です。彼の母親はいつもこう言っていたそうです——「野良犬を見たら、じっと動かずにいなさい。逃げたら追いかけてくるから」。

その言いつけを守り、逃げずにその場に立ち尽くした彼は、結果的に犬に噛まれてしまいました。

【青年】じゃあ、その記憶は嘘だったということですか?

【哲人】嘘ではありません。実際に噛まれたのでしょう。ただし、それが物語の「すべて」ではないのです。何度かカウンセリングを重ねるうちに、その出来事の「続き」が蘇ってきました。犬に噛まれて苦しんでいた彼を、通りかかった自転車の男性が助け、病院まで連れて行ってくれたのです。

カウンセリング初期の彼の人生観は、「世界は危険に満ち、人は敵である」でした。そのため、犬に噛まれた記憶は「この世界は恐ろしい場所だ」という証明として強く残っていたのです。

しかし、「世界は安心できる場所で、人は仲間である」という考えを持ち始めると、今度はその視点に沿ったエピソードが次々と思い出されるようになった。

犬に噛まれたのか?それとも、人に助けられたのか?——アドラー心理学が「使う心理学」と呼ばれるのは、自分の人生をどう捉えるかを「自分で選べる」からです。

過去が「いま」を決めるのではありません。「いま」が、過去を決めるのです。

岸見一郎|『幸せになる勇気』

これこそがレジリエンスの本質です。どんなに惨めな出来事があっても、それがその人を決定づけるわけではありません。むしろ重要なのは、自分でつくり出す意味、今日どんな視点を選ぶかということです。

傷跡を消すことはできません。しかし、それを「壊れた証拠」としてではなく、「耐え抜いて強くなった証し」として見つめ直すことはできます。

人生は絶望の向こう側で始まる。

ジャン=ポール・サルトル

本物の幸せ

現代社会で「幸せ」と聞くと、多くの人が問題も不安も痛みもない「完璧な状態」を思い描きます。ネガティブなものをすべて取り除けば、きっと幸せになれるはずだと信じて追い求めるのです。

しかし、本当にそうでしょうか?

幸せとは、問題がまったくない状態ではなく、それに向き合える力を持つことだ。

スティーブ・マラボリ

昔の哲学や心理学では、苦しみは快楽や幸福、あるいはウェルビーイングの「反対」と定義されることがよくありました。けれども、それはあまりにも単純化された見方だと言えるでしょう。

むしろ苦しみは、本物の幸せを学ぶための最大の教師のひとつです。まるで火が不要なものを焼き尽くすように、愛する人の死、重い病、深い実存的危機といった出来事に直面すると、私たちを消耗させていた些細な心配や地位への執着、取るに足らない不満は、炎の中で焼き払われていきます。

苦しみは、私たちに「自分もいつかは死ぬ存在」であること、そしてすべては移ろうという現実を突きつけます。そのとき私たちは「人生から何を得られるか」ではなく、「何が人生に意味を与えるのか」を考え始めるのです。すると答えはおのずと明らかになります。大切な人と過ごす時間、思いやりの行為、自分の価値に基づいた生き方——これこそが人生を尊いものにします。

同時に、日々のささやかな瞬間の尊さにも気づくようになります。静かな朝、あたたかいお茶のひととき、友人との心からの会話。以前は当たり前だったものが、奇跡のように思えるのです。

イングマール・ベルイマン監督の映画『第七の封印』には、この感覚を見事に描いた場面があります。物語は、十字軍から戻った騎士が黒死病に荒廃した世界をさまよう姿を追います。彼は神の沈黙に苦しみ、人生の意味を見失っていました。

ところがある日、旅芸人の家族——ヨフとミア、そして幼い子ども——と出会い、野いちごとミルクのささやかな食事を共にします。夏の日差しの中で過ごしたひととき、騎士のこわばった表情はやわらぎ、「この記憶を、溢れるほどのミルクを満たした器のように両手に抱えていこう。これで十分だ」と語ります。

絶望と苦悩に覆われた世界のただ中で、彼は小さな平和とつながり、そして善を見いだしました。これこそが「本物の幸せ」の姿ではないでしょうか。

苦しみのない人生ではなく、暗闇の中にきらめく光を見つけ、それを大切にできる力。

悲しみの終わりこそが、智慧の始まりである。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

信仰

【パイ・パテル】信仰は多くの部屋を持つ家のようなものです。

【作家】疑いのための部屋はないのですか?

【パイ・パテル】たくさんあります、各階にね。疑いは役に立つのです。信仰を生きたものにしてくれるから。結局のところ、試されなければ信仰の強さはわからないのです。

映画『ライフ・オブ・パイ』

多くの人は、苦しみを「信じていたものが間違っていた証拠」と受け止めます。痛みに打ちひしがれ、沈黙に出会うと、「結局そこには何もなかったのだ」「自分は盲目的に従っていただけなのだ」と思ってしまうのです。

しかし、本当にそうでしょうか。

もしかすると苦しみは信仰の反対ではなく、本物の信仰が育まれる土台なのかもしれません。

前に述べたように、困難は表面的なものを焼き尽くす炎のような役割を果たします。そしてその炎は、試されることのない浅い信念もまた焼き払ってしまいます。

旧約聖書に登場するヨブの物語をご存知でしょうか。ヨブは正しい人でしたが、理解できない理由で大切なものすべてを失います。あまりの不条理に深く自問自答しますが、最後には絶望の中でも信じ、耐えることを選びました。

もちろん、ヨブの物語を特定の宗教的枠組みだけで解釈する必要はありません。むしろそこに示されているのはもっと普遍的なものです。

それは、想像を絶する残酷さを目にした後でも人間の善を信じ続ける「しぶとい希望」かもしれません。

あるいは、完全には理解できなくても「因果の秩序(カルマ)」を信じる心かもしれません。

または、愛や徳の力を信じる揺るぎない信念、あるいは「人生は必ず道を見つける」という単純な信頼でもよいのです。

形はどうあれ、この確信は私たちに思い出させます。

私たちの痛みは決して無意味ではないことを。

傷は魂の成長の機会に変わりうることを。

そして、最も深い傷こそが、最大の強さの源になるのだということを。

誰かが始めなければならない。他の人は協力的ではないかもしれないが、それはあなたには関係のないことだ。私のアドバイスはこれだ:他の人が協力的かどうかは関係なく、あなたが始めるべきなのだ。

アルフレッド・アドラー

謙虚さと感謝

傷とは、光があなたの中に入り込んでくる場所だ。

ルーミー

私たちの多くは、日常の中で「自分がすべてをコントロールしている」という幻想のもとに生きています。キャリアを計画し、一週間の予定をびっしりと立て、成果を基準に自分のアイデンティティを築き上げていきます。まるで自分が物語の唯一の作者であり、自分こそが世界の中心であるかのように。

しかし、苦しみはその幻想を打ち砕く力を持っています。突然の病、予期せぬ喪失、どうにもならない危機。そうした出来事は、私たちが実はすべてを掌握しているわけではないことを突きつけます。私たちはただ、広大で複雑に結びついた生命の網の中の一部にすぎず、時に大きな力に翻弄される存在なのです。

もし「カルマ」を信じるなら、苦しみは「自分が思うほど完璧ではない」ということを教えてくれます。過去の行為によって悪い出来事が起こることもある。だからこそ、傲慢になるのではなく、今この瞬間に善行を積むことへと意識を向けるのです。

もし「神」のような全能の存在を信じるなら、祈りや敬意、無条件の愛の価値を知るきっかけとなるでしょう。十分な根拠がなくても、まずは自ら一歩を踏み出し、信じ切る勇気を持つことです。

結局のところ、私たちが最も脆くなる瞬間こそ、誇りや確信、エゴといった壁が崩れ、新しい何かが入り込む機会になります。

自分の思い通りにしようと執着しなくなったとき、人生を「贈り物」として見直すことができます。そこには、これまで当たり前だと思っていた無数の「奇跡」が潜んでいるのです。

すべてを失うかもしれないと直面したとき、私たちは「何かを持っていること」そのものの奇跡に気づきます。呼吸できること、肌に触れる陽の温かさ、清らかな水の味、そして自分を大切に思ってくれる誰かの存在。

人生は私たちに「借り」を作っているわけではありません。むしろ、すでにすべてを与えてくれているのです。私たちはその恵みに気づかず、どれほど愚かだったことでしょう。

高みは低みを呼び、低みは高みを呼ぶ。もしあなたが私と同じほど困窮した状況にいたら、きっと思考をより高みに向かわせたくなるだろう。落ちるほどに、心はより高く舞い上がろうとするのだ。

ヤン・マルテル『ライフ・オブ・パイ』

思いやり(コンパッション)

人は苦しみに囚われると、どうしても世界が狭くなり、自分自身の殻に閉じこもりがちです。しかし現実を勇気をもって受け入れたとき、初めて他者の苦しみに目を開くことができます。

苦しみは、人間である以上、誰にでも共通する体験です。とはいえ、本当の意味で他人の痛みを理解するには、自らがそれを経験することが必要になることも少なくありません。

自分自身が「炎」をくぐり抜けたあと、他者の苦しみはもはや抽象的な問題ではなくなります。それは共有された現実となり、ただ「気の毒に」と思うだけでなく、「共に感じる」ことができるようになるのです。ここに、真の理解が生まれます。

実際の社会でも、こうした例は珍しくありません。たとえば重い病を経験した医師や、家族を病で失った人は、医学書からは学べない共感を患者に寄せることができます。また、トラウマを経験した人が、同じ苦しみを抱える人々を支援する活動に身を投じるのもよくあることです。病を克服した人が新しく診断された患者の支えになったり、子どもを飲酒運転で失った親が同じ悲劇を防ぐための団体を立ち上げたりするのです。孤独な体験として始まった苦しみが、人と人とを結びつける「癒しの源」に変わるのです。

また、夫婦間の衝突や家族の言い争いなど、誰もが不快に感じる経験もあるでしょう。しかし、それを通して自分の至らなさや相手の弱さを知り、謙虚さや感謝の心を学び、共に生きる力を養うことができるのではないでしょうか。

私は家庭内の対立を推奨するつもりはありません。ただ強調したいのは、視点を変えれば、苦しみは決して無駄ではないということです。むしろそこから、人は「コンパッション(com-passion:共に苦しむ)」という大切な教訓を、鮮明に、そして心に刻まれる形で学ぶことができるのです。

行動へのきっかけ

苦しみとは、真実から切り離されているサインだ。苦しみは、あなたの目を開かせ、どこかに虚偽があることを教えるために与えられる。ちょうど身体の痛みが「どこかに病気がある」ことを教えてくれるのと同じように。

アンソニー・デ・メロ

もしかすると、私たちが経験する最大の苦しみは「罰」ではなく「サイン」なのかもしれません。まるで魂の警鐘のように、「今の生き方はもう持続不可能だ」と告げているのです。自分の価値観や優先順位が「本当の自分」とずれているからこそ、目を覚まさなければならない――そう訴えているのではないでしょうか。

現代社会の残念な点のひとつは、多くの人が「生きている」というより、ただ「存在している」に近いことです。生活のために心を満たさない仕事をこなし、社会が定めた目標を疑うことなく追いかける。スマホを眺め、情報を消費し、心地よい「麻痺」の中で他人と同じように過ごしてしまう。そんな受け身の生活に慣れすぎて、自分が実際には「眠っている」ことにさえ気づかないのです。

往々にして、私たちが目を覚ますのは人生を揺さぶる出来事――大きな喪失、痛烈な失敗、自らの死と向き合う瞬間――に直面したときです。そのとき初めて、自分の大切な時間の多くを無意識のうちに費やしてきたことに気づくのです。

苦しみには意味がある

この問題を最も感動的に描いた作品のひとつが、黒澤明監督の映画『生きる』です。主人公の渡邊勘治は、市役所で30年間も書類を回すだけの単調な仕事を続けてきた小役人。ある人物に「ミイラ(生きながら死んでいる人)」と評されるように、実質的には死んだも同然の生活を送っていました。

しかし、胃がんで余命1年を宣告されたことで転機が訪れます。死を目前にして絶望する中、渡邊は思い出します。長年、市に訴えても無視され続けてきた、貧しい地域の母親たちの願い――汚れた沼地を子どもの遊び場に変えてほしいという声を。

彼は残された時間のすべてを、この一つの目的に注ぎ込みます。役所の壁を乗り越え、ついに子どもたちの公園を完成させるのです。

物語のクライマックスは、映画史に残る名場面です。渡邊は自ら作り上げた公園のブランコに座り、雪の中で静かに歌います。死は近いのに、その顔には安らぎと静かな喜びが満ちていました。苦しみは彼を破壊するどころか、救ったのです。人生に切実さと明確さを与え、初めて「本当に生きる」ことを可能にしました。

苦しみには意味がある

逆境の究極の贈り物とは、終わりを告げるものではなく、むしろ真の始まりを知らせる合図。より本物で、つながりがあり、目的に満ちた生を目指すよう促すきっかけなのです。

苦しみの恩恵を理解できない人は、賢く真実に生きているとは言えない。

レフ・トルストイ

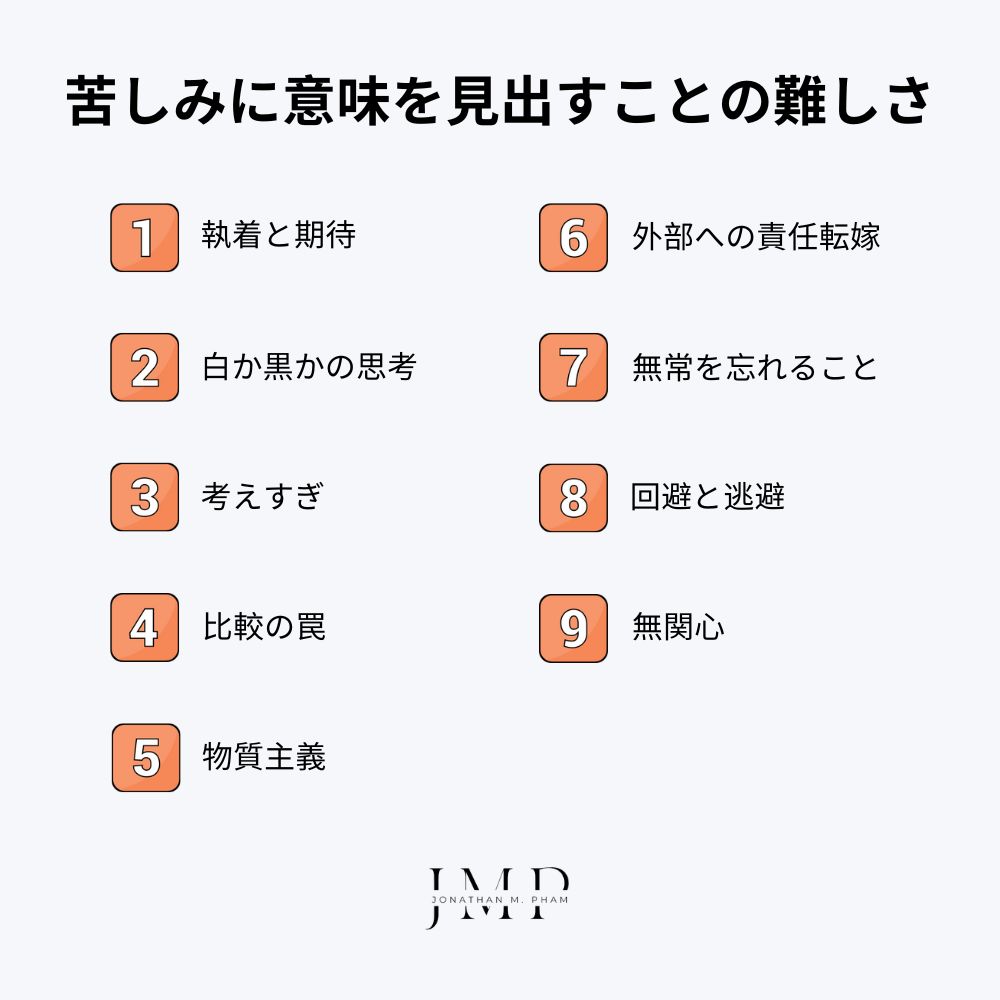

苦しみに意味を見出すことの難しさ

内面的な落とし穴

苦しみに意味を見つけることは、決して簡単なことではありません。多くの場合、最も大きな障害は外の世界ではなく、自分自身の心の中に潜んでいます。

執着と期待

「何者かになろう、何かを成そう」と絶えず努力し続けることこそが、心を破壊し、老いさせる本当の原因である。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

あらゆる苦しみの根源は、「幸福を一時的な結果に結びつけてしまう傾向」にあるのかもしれません。

「昇進できたら幸せになれる」「家を買えたら落ち着ける」「理想の相手と出会えたら満たされる」――私たちはこうして、心の平安を外側の条件つき未来に託してしまいます。

しかし、この考え方には心理学で「快楽順応」と呼ばれる現象が潜んでいます。欲しいものを手に入れると、一時的には幸福感に包まれます。けれども時間が経つにつれ慣れてしまい、その新しい成功や快適さは「当たり前」になり、結局もとの幸福度に戻ってしまうのです。

その結果、私たちはまた次の「欲しいもの」を探し求め、延々と満足を追いかけることになります。これは心理的な行き止まりであり、渇望を繰り返すだけの状態です。

欲しいものを得られないときに苦しみ、得られたとしてもそれでは足りない――結局、私たちはその両方で苦しむのです。

もし望んだものを得られなければ、苦しむだろう。もし欲しくないものを得てしまったら、苦しむだろう。自分がまさに望んでいたものを手に入れたとしても、それでも苦しむだろう、何故ならそれを永遠に自分のものにはできないから。

ソクラテス

白か黒かの思考

私たちの心は、本能的に「抵抗の少ない道」を選びがちです。そのため、複雑な現実を単純化し、「善か悪か」「正しいか間違いか」「味方か敵か」といった二分法に当てはめてしまう傾向があります。こうした白黒思考は、確かに私たちに安心感やわかりやすさを与えてくれます。しかしその代償は大きく、他者への裁きや分断を生み出し、「敵」とみなした相手の人間性を見失わせ、やがては不自然で一方的な「正義」への執着を引き起こしてしまうのです。

しかし、現実は決してヒーローと悪役がきれいに分かれる物語ではありません。美しさと残酷さが同時に存在するのが人生の真実です。

例えば、冷蔵庫やエアコンには「冷たい面」と「熱い面」がありますが、どちらも欠けては成り立ちません。社会もまた同じです。変革を求める進歩派と、伝統を守ろうとする保守派。革新を重んじる資本主義と、誰一人取り残さない安全網を求める社会主義。どちらか一方ではなく、両方の力があってこそ健全な社会が成り立ちます。

ところが私たちは、物事を一方的に「良い」か「悪い」かで見てしまいがちです。その結果、バランスの取れた「中道」を見失い、自ら他者とのつながりを断ち切ってしまうのです。

残されたものは悲しみだけだった。

それも計り知れないほど大きな悲しみ――生き残ってしまったことの悲しみ。戦争そのものの悲しみ。ホアや数え切れぬ戦友たち、名もなき無数の兵士たち――。

彼らは自分を犠牲にし、仲間のため、祖国ベトナムのために倒れていった。

その犠牲によってこそ、ベトナムという名は高く掲げられ、戦火の地獄の中にあっても精神の美しさが輝き出した。

もし彼らがいなければ、この戦争はただ残酷で、野蛮で、血塗られた虐殺にすぎなかっただろう。キエン自身も、彼らの犠牲がなければとうに死んでいたに違いない。

いや、もしかすると、他者を殺めてしまったその罪の重さから、自ら命を絶っていたかもしれない。

そうせずに済んだのは、ただ蟻のように兵士として生き延び、下級兵たちの重荷を一身に背負って歩み続けたからだった。1975年――すべてが静まり返った。

戦争の風は止み、戦火の木々のざわめきも消えた。

「我々は勝った。ということは、正義が勝ったのだ」

キエンはそう思おうとした。それは確かに一つの慰めであった。

――だが、本当にそうだろうか?よく考えてみろ。自分自身の生を見つめてみろ。

この「平和」を見ろ。苦く、痛ましく、哀しみに満ちたこの平和を。

そして見よ、いったい誰が戦争に勝ったのかを。勝利のために、殉教者たちは命を捧げ、他の者たちが生き延びる道を開いた。

それは歴史上、決して新しい現象ではない。

しかし、生き残った者たちにとっては――この事実が胸を引き裂く。

最も優しく、最も尊い人々が皆、死に絶え、ある者は拷問され、辱めを受け、無惨に殺されていった。

またある者は戦争の機械仕掛けに粉々にされ、地上から痕跡ごと消し去られた。その果てに残った、この穏やかで美しい風景――これがいかに恐ろしい逆説であることか。

「正義」は勝ったのかもしれない。

だが同時に、残虐さも、死も、人間性を踏みにじる暴力もまた勝ったのだ。[…]

平和とは、戦友たちの血と骨を糧にして茂る一本の樹にすぎない――。

バオ・ニン|小説『戦争の悲しみ』

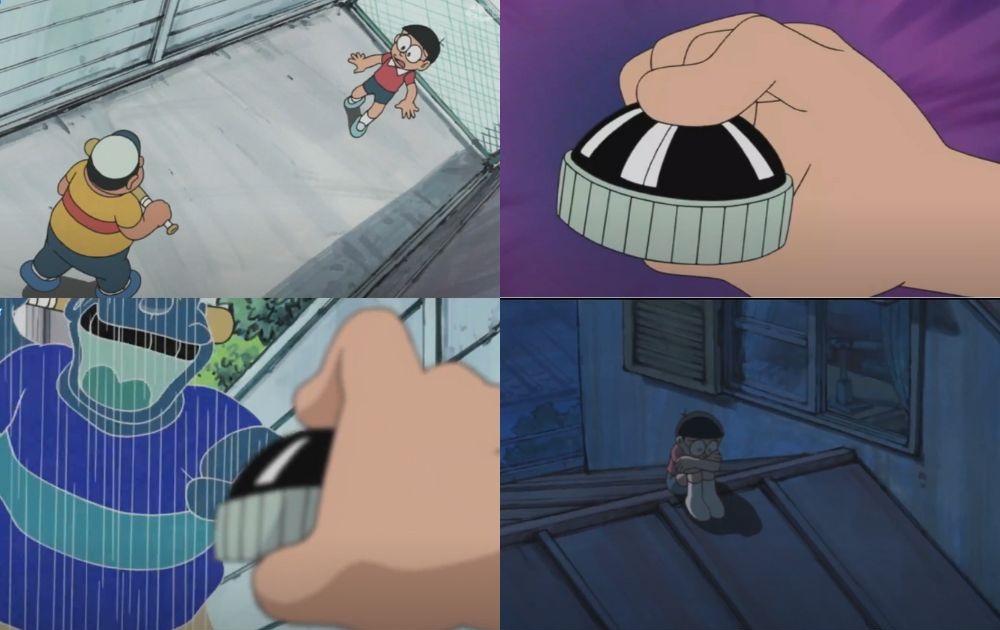

こうしたテーマを意外な形で伝えているのが、アニメ『ドラえもん』の「どくさいスイッチ」です。のび太は、嫌いな人を消せるボタンを手に入れ、いじめっ子やクラスメイト、やがてはすべての人間を消してしまいます。最初は自由を楽しみますが、すぐに恐ろしい孤独に襲われます。嫌な存在さえも含めて「他者」がいなければ、世界は無意味だと気づくのです。

人生の豊かさは、摩擦のない完璧な世界にあるのではありません。衝突や葛藤をも含んだ人間関係の中にこそ、本当の意味が宿っているのです。

この地上では、聖人でさえ聖人と共に苦しみなく生きることはできない。人と人との分断の痛みに対して人ができることは二つしかない。愛するか、憎むかである。

トマス・マートン

考えすぎ

何もないところから苦しみを生み出してしまう──これが「考えすぎ」の罠です。過去の失敗を何度も頭の中で再生したり、まだ起きてもいない未来を心配して悩み続けたりすることはありませんか。ときには、起きるかどうかも分からない最悪の事態を勝手に想像してしまうことさえあります。

たとえば、誰かにメッセージを送ったのに、すぐに返信が来なかったとき。

「怒っているのかな?」

「何か変なことを言っただろうか?」

「これは良くない兆しかもしれない」

そんなふうに不安が膨らんでしまうことがあります。

でも実際には、相手がただ忙しいだけということも多いのです。つまり心配する必要などなく、苦しみを作り出しているのは自分自身にほかなりません。

皮肉なことに、この「自作の苦しみ」は驚くほど多くの人に当てはまります。起きるかもしれないことに怯えて苦しみ、実際に起きたときにはまた苦しむ。まるで「払う必要のない借金」に利子を払い続けているようなものです。

この習慣は私たちのエネルギーを消耗させ、心を牢獄に閉じ込め、今この瞬間を生きる力を奪ってしまいます。

もし問題が解決可能なら、もし何かできるような状況なら、心配する必要はない。解決できないのであれば、心配しても仕方がない。心配しても何の得にもならない。

ダライ・ラマ14世

比較の罠

現代の超接続社会において、これほど有害な習慣はないかもしれません。他人のSNSに投稿された「切り取られた人生」と自分の現実を比べてしまうのです。

一方では、自分より「不幸そう」に見える人と比べて、「自分なんかまだマシだ、落ち込むべきではない」と自分の感情を否定してしまう。もう一方では、順風満帆に見える人を見て、嫉妬や劣等感、自己憐憫に陥ってしまう。

どちらにしても、苦しみに意味を見いだすことができなくなります。なぜなら──自分の痛みは、自分だけのものだからです。それは他人と比べるものではなく、「自分が感じている」という事実そのもので十分に正当なのです。苦しみは競争ではありません。

痛みに優劣はない。苦しみは順位づけできるものではない。なぜなら、痛みは競争ではないからだ。

ロリ・ゴットリーブ

誤った世界観

私たちが「現実」だと信じている価値観そのものが、じつは苦しみの大きな原因になっていることが少なくありません。

物質主義

現代社会は不思議な逆説を抱えています。購買力、情報へのアクセス、物質的な快適さ──あらゆる客観的な指標では、人生はこれまでになく豊かになったはずです。ところが主観的には、うつ病や不安、人生の空虚感が増え続けています。

なぜこんなことが起きるのでしょうか。

その理由のひとつは、心の空虚を外側のモノで埋めようとする「物質主義的な世界観」にあります。私たちは「働くために生きる」「蓄えるために生きる」「成功するために生きる」と教え込まれ、しばしば「価値」よりも「成果」が優先されます。お金や地位や所有物こそが幸せの条件だと信じ込み、それを追いかけるのです。

しかし皮肉なことに、まさにその追い求める姿勢が苦しみを生んでいます。

- 親が子どもに非現実的な夢を押しつけ、成績や有名大学、人気の学部、全国大会での勝利などを過度に求める。小さな失敗を理由に自ら命を絶ってしまう子もいます。

- 学歴や肩書きを過剰に重視するあまり、平気で論文を盗用したり、他人に代筆させる人まで出てきます。

- 会社の中で「給与」だけが価値基準となり、他の大切な意味を見失ってしまう人も少なくありません。

- 精神的な豊かさが失われ、「スピリチュアルであること」の意味すら分からなくなる。旅行することを「癒やし」や「精神性」と同一視してしまう人もいます。

あるとき、日本語の授業で先生が「なぜ日本語を勉強しているのですか」と尋ねたとき、学生の一人がこう答えました。

「お金のためです。それだけです。」

私は思わず「そんな理由なら、別に日本語でなくてもいいのでは?」と思ってしまいました。けれど、このような考え方が今では当たり前になりつつあるのも事実です。SNSでは「仕事で大事なのは給料だけ」というジョークが飛び交い、人生はひたすら富を積み重ねることに矮小化されてしまっています。

この問題を鋭く突いているのが、ある寓話です。ある大金持ちの土地が豊作になり、余るほどの収穫を得ました。そこで彼は考えます。

「倉を壊して、もっと大きな倉を建て、そこに余った穀物を蓄えよう。そうすれば長年食べて飲んで遊んで暮らせるぞ。」

しかし、その努力は無意味に終わりました。

愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたら、あなたが用意した物は、だれのものになるのか。

ルカ12:20

物をため込むことを人生の目的にしてしまうと、倉はどんどん大きくなるのに、心はますます空っぽになっていきます。

私たちが苦しむのは、外の世界に解決を求めながら、内なる飢えを見落としているからなのです。

関連投稿:自分を知る|自己理解を深め、「本当の自分」になる方法

外部への責任転嫁

最近、佐賀県伊万里市で、ベトナム人実習生が日本人教師を殺害したという痛ましい事件を耳にしました。わずか1万円余りをめぐる犯行だったそうです。事件後、ベトナムのSNSやコミュニティでの反応を見て、私は強い違和感を覚えました。多くの投稿やコメントが加害者を非難しつつも、被害者やそのご家族への哀悼の言葉はほとんどなく、「これでベトナム人は日本でビザが取りにくくなる」「評判が悪くなる」といった自国への影響ばかりを気にしていたからです。

画像クレジット:Nikkei

この出来事を通して、人間が「責任を他者に押し付ける傾向」を強く感じました。何かがうまくいかないと、私たちはすぐに指をさして外を責めます。環境、過去、上司、政府、あるいは「運命」といった見えないものに。こうした責任転嫁は、一時的には心を軽くするかもしれませんが、大きな代償を伴います。

なぜなら、苦しみの原因を常に「外」に置くなら、解決もまた「外」にあることになるからです。そうすると私たちは「受け身の被害者」となり、周囲や社会が変わるのを待つだけになってしまいます。しかし、その変化がいつ訪れるかは分かりません。いや、訪れないことのほうが多いのです。

さらに重要なのは、苦しみの「大きさ」は絶対的なものではなく、相対的なものであるという点です。たとえば、いつもA+ばかり取っている優等生が突然平均点を取ったときの苦痛と、普段から平均点を取っている生徒の気持ちを比べてみましょう。前者の苦しみは「点数」そのものではなく、期待や承認欲求から生まれています。

極端に聞こえるかもしれませんが、多くの苦しみは結局、想像がつくり出しているにすぎません。想像にすぎないものを、私たちはなぜそこまで恐れる必要があるのでしょうか。

人間の苦しみは、気体のふるまいに似ている。ある量の気体を空の部屋に注ぎ込めば、その部屋がどんなに広くても完全に、均等に満たしてしまう。同じように、苦しみはその大小に関わらず、人間の心と意識を完全に埋め尽くす。したがって「人間の苦しみの大きさ」は、相対的でしかないのだ。

ヴィクトール・フランクル

無常を忘れること

「すべては変化する」。これは宗教や文化、思想を超えた宇宙の基本法則です。頭では「無常」を理解しているつもりでも、実際にはあたかも変化を拒み、永遠に続く砦を築けるかのように生きてしまいます。

フランクル『夜と霧』の序文で、ハロルド・クシュナーは次のような物語を紹介しています。

アーサー・ミラーの戯曲『ヴィシーでの出来事』に、ナチス占領下の町で中産階級の専門職の男性が登場する場面があります。彼は自身の大学の学位証書や有力者からの推薦状などをナチス当局に示します。

ナチスの役人が彼に問います。『それがすべてか?』

男性が頷くと、役人はそれらをゴミ箱に放り投げ、こう言いました。『よし、これでお前には何も残らないな。』

他人の評価に自尊心を依存させていたその男性は、精神的に打ちのめされます。

この男性の苦しみは、自らの価値を「外部のもの」に結びつけ、それが失われた瞬間に自分には何も残っていないと感じてしまったことにあります。

この「無常を知らない」姿勢こそが、以前触れた「○○を手に入れたら幸せになれる」という病を生み出します。次の仕事、次の恋愛、次の成果──それを得れば永遠に幸せになれると信じてしまうのです。

しかし、永遠に続くものなど存在しない以上、その未来は決して訪れません。そして追いかけている間に、私たちは唯一確かな「今、この瞬間」を生き損なってしまうのです。

感情の壁

ここからは「感情」に根ざす障害について見ていきます。これらは、苦しみに意味を見いだすことを妨げる深い感情的反応です。

回避と逃避

痛みは誰にとっても不快です。だからこそ、多くの人はそれを避けようとします。現代社会にはそのための「逃避手段」が溢れています。ドラマを一気見したり、SNSを延々とスクロールしたり、仕事に没頭したり、食べ物やお酒で心の痛みをまぎらわせたり。

確かに一時的に痛みを鈍らせることはできますが、結局それは後でさらに強い形で戻ってきます。水中にビーチボールを押し込むようなものです。力を使い続けても、いずれは勢いよく浮かび上がってきます。

より巧妙な形の逃避に「スピリチュアル・バイパス」というものがあります。これは、スピリチュアルな概念を使って人間らしい感情を回避することです。たとえば「ポジティブでいよう」と感情を抑え込んだり、怒りを認めないまま表面的に許したり、悲しみを避けるために「悟ったような態度」を取ったり。「来世は現世よりも良くなる」と自分に言い聞かせ続ける人もいます。

しかし、よく見るとこれらはすべて「執着」の表れであり、知恵を妨げ、さらなる不安を生みます。問題から身を守ろうとすればするほど、私たちはかえって脆くなってしまうのです。

苦しみを避けようとすればするほど、人はかえって苦しむ。なぜなら、恐れが大きいほど、小さなことや取るに足らないことまでもが拷問のように感じられるからだ。最も苦しみを避けようとする人こそ、最も苦しむことになる。

トマス・マートン

無関心

あの街角には、夜明けの冷え込むころ、かわいそうな少女が座っていました。薔薇のように頬を赤くし、口もとには微笑みを浮かべ、壁にもたれて――古い一年の最後の夜に凍え死んでいたのです。その子は売り物のマッチをたくさん持ち、体を硬直させてそこに座っておりました。マッチのうちの一たばは燃えつきていました。「あったかくしようと思ったんだなあ」と人々は言いました。少女がどんなに美しいものを見たのかを考える人は、誰一人いませんでした。少女が、新しい年の喜びに満ち、おばあさんといっしょにすばらしいところへ入っていったと想像する人は、誰一人いなかったのです。

ハンス・クリスチャン・アンデルセン『マッチ売りの少女』

画像クレジット:NYTimes

私たちは自分の痛みに心を閉ざすように、世界の苦しみに対しても心を閉ざしてしまうことがあります。

現代では24時間ニュースやSNSで人類の苦しみが流れ込み、あまりに広大で、あまりに途切れないため、私たちの心はマヒしてしまうのです。これは「思いやりの疲労」と呼ばれる防衛反応ですが、同時に私たちを孤立させ、人間性から切り離してしまいます。

やがて『火垂るの墓』の一場面のように、飢えで死にかけている子どもを素通りしてしまうようになるかもしれません。

…悲しいことですが、私はまだ希望はあると思います。私たち一人ひとりが「内なる心」と向き合い、今日から歩みを始めるなら。

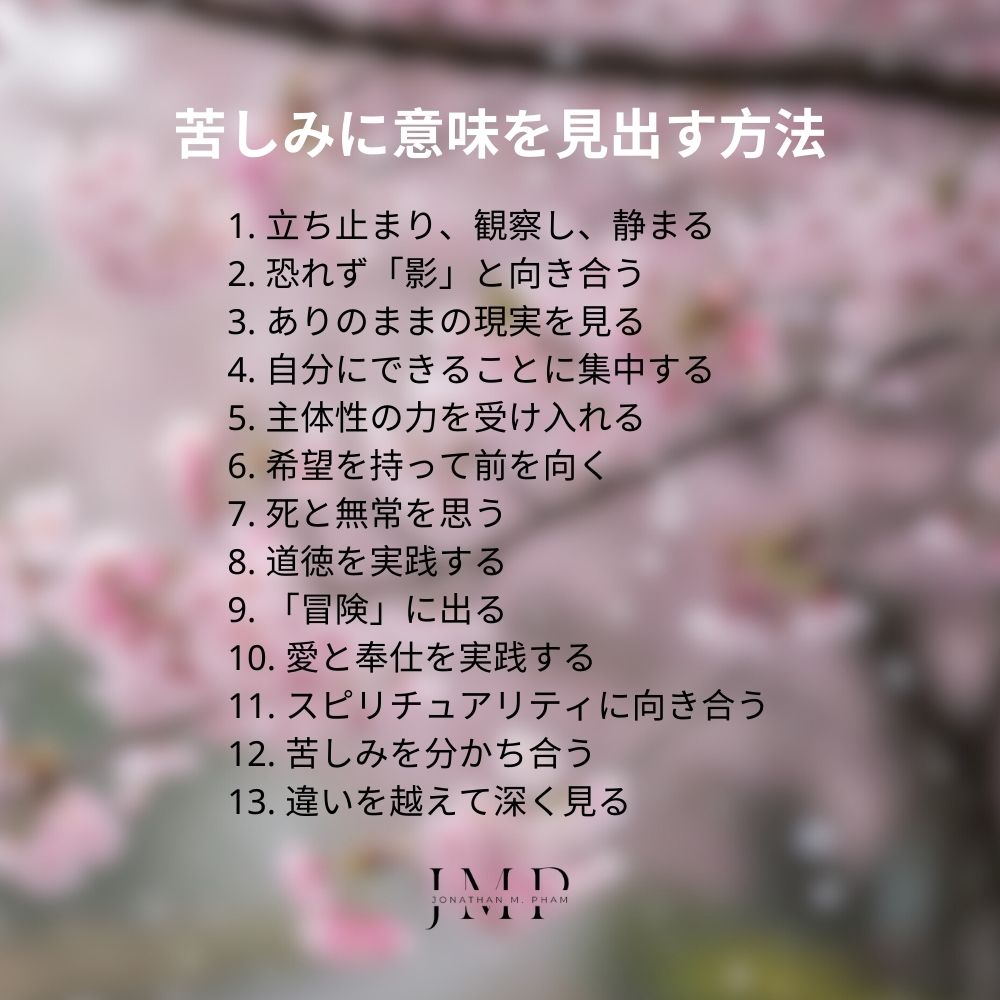

苦しみに意味を見出す方法

認め、受け入れる

立ち止まり、観察し、静まる

私たちは痛みに直面すると、本能的に「何とかしなければ」ともがきます。原因を探ったり、感情を麻痺させたり、あるいは必死になって問題を解決しようとします。しかし、混乱した心でどうして明確な答えを見つけることができるでしょうか。心が波立っているときに、どうして苦しみの原因を正しく理解できるでしょうか。

一見逆説的に聞こえるかもしれませんが、最初の一歩は「何もしない」ことです。抗おうとせず、修正しようとせず、逃げようとせず、ただ静かにとどまるのです。

それは必ずしも修行の場や寺院に行く必要はありません。家の静かな一角に腰を下ろすことでも、自然の中に身を置くことでも、楽器を奏でることでも、呼吸に意識を向けることでもよいのです。大切なのは、痛みを無理に追い払ったり、至福の境地を目指したりしないこと。心の水面が自然に澄んでいくのをただ見守ればよいのです。

完全な静けさの中でこそ、真の明晰さが生まれます。

混乱した心でどうして真実の答えを見出せるだろうか。混乱した心で得られる答えは、必ずその混乱を通してゆがめられてしまう。だから大切なのは『人生の目的は何か?』と問うことではなく、まず自分の中の混乱を晴らすことだ。盲目の人に『光とは何か』と説明しても、それは盲目というフィルターを通してしか理解されない。だが、もし見えるようになれば、もはや問う必要はない。ただそこに光があるのだから。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

恐れず「影」と向き合う

静まることができると、次に必ず出会うものがあります。それは、私たちが逃げてきた「恐れ」「怒り」「悲しみ」「嫉妬」といった感情です。これらはしばしば「ネガティブ」や「悪いもの」とラベルを貼られ、押し込めたり消し去ろうとしたりします。しかし、抵抗という戦いに勝つことはできません。

こんなたとえ話があります。

ある若い戦士が師から「恐怖と戦わなければならない」と告げられました。彼女は怖くて嫌でしたが、指示に従うことにしました。戦いの日、戦士は恐怖と対峙します。恐怖は大きく、恐ろしい姿をしていました。

戦士は恐怖に向かって進み、三度礼をしてこう尋ねました。

「どうすれば、あなたに勝てますか?」恐怖は答えました。

「私の武器は、早口でまくし立て、あなたの顔のすぐ近くまで迫ることだ。そうすると、あなたは動揺して、私の言う通りにしてしまう。だが、もし私の言うことを聞かなければ、私は力を持たない。」

この寓話が示す通り、恐れや怒りといった「影の感情」は、私たちが従わない限り支配力を持ちません。戦うのではなく、「ああ、今ここに怒りがあるのだな」と気づくだけでよいのです。

日本の芸術には「金継ぎ」という技法があります。割れた器を金で継ぎ直し、そのひびを隠すのではなく美しい模様として生かすものです。欠けや傷は欠陥ではなく、その器の歴史の証しなのです。

私たちの心の傷や不完全さも同じです。それは恥じるべきものではなく、むしろ強さを証明するもの。

瞑想や祈り、コーチング、カウンセリングの中で、ときに大きな感情の波が押し寄せることもあるでしょう。しかしそれは悪いことではありません。むしろ回復が進んでいる証拠です。そして回復の先には、自分自身との和解と、あらゆる出来事の中に意味を見出す力が生まれていくのです。

涙を恥じる必要はないんだ。涙は、人が最大の勇気、つまり苦しむ勇気を持っていることの証なんだから。

ヴィクトール・フランクル

ありのままの現実を見る(願望ではなく事実として)

神が悪を防ごうとして防げないのなら、神は全能ではない。

防げるのに防ごうとしないのなら、神は悪意がある。

防ぐこともでき、防ごうともするのなら、なぜ悪は存在するのか。

防ぐこともできず、防ごうともしないのなら、なぜ神と呼ぶのか?エピクロス

この有名な言葉をご存じの方もいるでしょう。いわゆる「悪の問題(problem of evil)」と呼ばれる、古代から続く哲学的問いです。もし神が存在するなら、どうして苦しみが正当化されるのか?

ここで神学的な議論を深く掘り下げるつもりはありません。ただ私が注目したいのは、エピクロスの最後の問い、「なぜそれを神と呼ぶのか?」という部分です。

そもそも私たちは「神」とは何かを本当に知っているのでしょうか。それとも、自分の願望に合わせて神を思い描いているにすぎないのでしょうか。

同じように「悪」とは一体何なのか。テロ行為そのものが悪なのか、それともテロリストという人間が悪なのか。

私たちの多くの苦しみは、「世界はこうあるべきだ」という思い込みと、現実とのギャップから生まれています。例えば「全知全能で善なる神がいるなら、悪は存在しないはずだ」と信じている人がいます。ところが悲劇が起こると、動揺するのは出来事そのものではなく、「神はこうであるべきだ」という期待が打ち砕かれるからです。

キリスト教徒であれ、イスラム教徒であれ、ヒンドゥー教徒や仏教徒であれ、あるいは無神論者であっても(その場合、神を宇宙や秩序、世界の魂と考えてもよいでしょう)、古い聖典だけを根拠に「神とはこうだ」と断言することはできません。むしろ、それをやろうとすれば必ず矛盾に直面します。

大切なのは、世界の美しさも恐ろしさも、そのまま受けとめること。自分の思い通りにしようとせず、ただ現実を直視する勇気を持つことです。そのときに初めて、神とは何かにかすかに触れることができるのではないでしょうか。

私のスピリチュアルなメンターがこんな問いを投げかけたことがあります。

「部分によって、どうすれば全体を示すことができるのか?」

定義をするためには、必ずより大きな全体に依存しなければなりません。たとえば「コンピュータとは〇〇という装置だ」と言うとき、装置という「全体」に基づいてコンピュータを説明しています。では、全体そのものである「神・宇宙・世界の魂」をどう説明できるでしょうか。

有限の頭脳や言葉で、無限をどう理解できるでしょうか。

結局のところ、それは言葉では表せず、自ら体験するしかありません。

生まれつき目が見えない人に「青」という色を説明することを想像してみましょう。光の波長や感覚、連想をどれだけ言葉で伝えても、実際に見る体験には到底及びません。それと同じです。

だからこそ、人生の最大の謎に対して「なぜ」を完全に理解することはできません。その代わりに、私たちには「どう受け止め、どう応じるか」を選ぶ自由があります。

世界は不条理に満ちています。一つの説明で全員を納得させることは不可能です。だからこそ、宇宙に文句を言うのではなく、こう問い直すことが建設的なのです。

「この出来事が自分に起きたのなら、私はこれからどうするのか。そして、そのために誰が力を貸してくれるのか?」

状況は選べなくても、行動は選べます。その選択こそが、意味ある人生を築く土台なのです。

この世に絶対的な悪も絶対的な善も存在しない。悪の中にも善があり、善の中にも多くの悪が潜んでいる。

遠藤周作

見方を変え、自分の力を取り戻す

自分にできることに集中する

古代ストア派の教えの中心には、「自分の力の及ぶことと、そうでないことを区別せよ」という知恵があります。私たちの苦しみは多くの場合、「変えられないもの」(過去や他人、外部の出来事)を必死にコントロールしようとしながら、「本当にコントロールできる唯一の領域」である自分の心をなおざりにすることで大きくなります。

このことをよく表している寓話があります。

ある王様が「最も平和を表す絵」を描くように画家たちに命じました。数々の絵が集まり、最後に2枚が残りました。

一つは、穏やかな湖の絵。青空と白い雲を映し、山々が静かにそびえていました。誰もが「完璧な平和の絵だ」と称賛しました。

もう一つは、険しい山々、荒れ狂う空、雷と豪雨。山の斜面には激しい滝が流れ落ちています。とても平和には見えません。

しかし王がよく見ると、滝の裏の岩に小さな木が生えており、その枝に鳥の巣がありました。母鳥がそこで静かに卵を温めていたのです。

王はこの絵を選び、こう言いました。

「平和とは、音も困難もない場所にだけあるのではない。むしろ、嵐のただ中にあっても心に静けさを保つこと。これこそ本当の平和である。」

苦しみには意味がある

外の嵐を止めることはできません。しかし、心の中に静けさを見出すことはいつでも可能です。それこそが人間に与えられた究極の力なのです。

人間からすべてを奪おうとしても、ひとつだけ奪い尽くせないものがある。 それは、どのような環境を与えられようとも、その中で自分の態度を選び、自分自身の生き様を選ぶという、人間に残された最後の自由である。

ヴィクトール・フランクル

主体性の力を受け入れる

2015年にパリで起きた同時多発テロの後、ダライ・ラマは次のように語りました。

「人はみな平和に生きたいと願っています。しかしテロリストたちは近視眼的で、それが自爆攻撃の蔓延を引き起こしています。この問題は祈りだけでは解決できません。

私は仏教徒であり、祈りを信じています。けれども、この問題をつくったのは人間自身です。にもかかわらず、いまさら神に解決を求めるのは筋が通りません。

神がいるとすれば、こう言うでしょう。『それをつくったのは人間なのだから、自分で解決しなさい』と。」

私たちはしばしば、自分の力を手放し、他人や外部に責任を押し付けがちです。確かに世の中の多くの悲劇は「外の誰か」によって引き起こされます。しかし、ただ祈って何も行動せずに変化を願うだけでは、状況は変わりません。

配られたカードを選ぶことはできませんが、それをどう使うかは完全に自分次第です。これは「遺伝や環境、境遇が自分を決定する」という決定論を拒否する姿勢でもあります。

主体性を持つことは、鍛えられる技術であり、人格を強める方法です。どんな瞬間も、自分の意思で「憤りではなく誠実さを」「恐怖ではなく勇気を」「憎しみではなく思いやりを」選ぶこと。それこそが極限状況をも乗り越えるための究極の「武器」なのです。

強制収容所において、仲間が豚のようにふるまうのを見たこともあれば、聖人のようにふるまうのを見たこともある。どちらの可能性も、人間の中にある。そして、どちらが実現するかは、状況ではなく選択にかかっている。

ヴィクトール・フランクル

希望を持って前を向く

およそ100年前、世界は第一次世界大戦という未曾有の惨禍に包まれました。人類史上もっとも破壊的な出来事の一つであり、その爪痕はいまも深く残っています。

この戦争のあと、精神分析学者フロイトは破壊の現実を目の当たりにし、人間の中に「死の本能(タナトス)」があると考えました。一方、戦場で軍医として従事した心理学者アルフレッド・アドラーはまったく異なる視点を取りました。「どうすれば再びこの悲劇を防げるのか?」と問い、「共同体感覚」という理論に生涯をかけて取り組んだのです。

同じ出来事から生まれた二つの道。原因を探る道と、解決を模索する道。過去の闇を見つめるか、未来の光を目指すか。私たちはどちらを選ぶべきでしょうか。

失ったものを振り返り続けるのは容易いことです。しかしそれでは、いつまでも悲嘆の輪から抜け出せません。勇気を持って前を向くときにこそ、私たちは行動する力を得て、その過程に意味を見出すことができるのです。

ここで思い出されるのが、1914年の「クリスマス休戦」の物語です。塹壕戦が続く戦場のただ中で、敵味方の兵士たちはクリスマスの日に武器を置き、互いに贈り物を交換し、聖歌を歌い合いました。一瞬の間、彼らは「敵」ではなく「同じ人間」としてつながったのです。

もちろん、この出来事は揶揄の対象にもなります。「クリスマスの一日だけ仲良くしても、翌日にはまた殺し合いに戻った。意味なんてなかったじゃないか」と。実際、私もあるクリスマスパーティーでそう言って笑う人々を目にしました。

確かにそう考えることもできるでしょう。しかし私にとって大切なのは、その出来事が「戦争を終わらせられなかったこと」ではなく、「絶望的な状況の中でも、人間には希望とつながりを生み出す力がある」と示したことにあります。

結局のところ、すべては私たちの選択次第です。意味を求めるのか、それとも別のものを選ぶのか。未来をどう見るのかは、私たち自身にかかっているのです。

関連投稿:怒りの広島 祈りの長崎|瓦礫の中から学んだこと

死と無常を思う

一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ。

ヨハネ12:24

死について瞑想することは、多くの宗教や哲学の伝統で勧められてきました。ストア派はこれを「メメント・モリ(死を想え)」と呼んでいます。表面的には陰鬱で不快に感じられるかもしれませんが、私はこれこそが人生の苦しみを乗り越える大切な鍵になると信じています。

道家の思想には、こんな話があります。

荘子の妻が亡くなったとき、友人の恵子が弔問に訪れました。すると荘子は地べたに座り、壺を叩きながら歌を歌っていたのです。悲しむ様子はなく、むしろ楽しげにさえ見えました。それを見た恵子は思わず言いました。

「おまえは何をしているのだ。妻は長年おまえを支え、子を育て、家庭を築いてきた。それなのに亡くなっても悲しむどころか、歌を歌って壺を叩いているとは。不謹慎ではないか。」荘子は答えました。

「最初は私も深い悲しみに沈んだ。だがやがて気づいたのだ。彼女が失ったと思っていた命は、もともと彼女が生まれる前には持っていなかったものだということに。今また元の状態に戻っただけで、何も失ってはいない。

死は変化にすぎない。受胎し、生まれたときと同じように。無から気が生じ、気から形が生まれ、形から生命が育まれる。今はその逆に、生命が形を去り、再び道へと帰っていったのだ。これは春が夏になり、秋が冬になるように、自然の摂理にすぎない。」その言葉を聞いた恵子はうなずきました。季節の移ろいを悲しまないように、死もまた自然の一部なのだと。

――愛する人を失えば、もちろん私たちは深い悲しみに包まれます。しかし永遠に嘆き続けるわけではありません。

数年前まで生きていた祖父母が今はもういない、そんな経験は多くの人にあるでしょう。

鏡を見れば、いつの間にか髪に白いものが混じっていることに気づくかもしれません。

1000年前、モンゴル帝国は人々を震え上がらせる巨大な力を誇っていました。

100年前、人類は二度の世界大戦で滅亡の危機に直面しました。

50年前、シンガポールは名もない小さな漁村にすぎませんでした。

20年前、インド洋大津波が甚大な被害をもたらしました。

15年前には東日本大震災と福島第一原発事故がありました。

5年前にはコロナ禍で世界中が引き裂かれました。

そして、わずか3年前には存在しなかったAIツールが今や生活の一部になっています。

すべてが変わり、すべてが移ろいます。

10年、20年後には、私たちの中の何人かはまだ生きているでしょうし、何人かはすでにこの世を去っているでしょう。

120日後には私たちの赤血球はすべて入れ替わり、120年後にはいま地球の上を歩いている人間は誰一人残っていないのです。

――すべては無常です。

この事実を理解するとき、私たちは執着を手放せるようになります。そして同時に、人間として生まれたことそのものが大きな恵みであると気づかされます。思考し、観察し、学び、知恵を深め、倫理を身につけ、やがて訪れる旅立ちのために備えることができる存在として生きているのです。

だからこそ大切なのは、「いつか幸せになれる」と未来にしがみつくことでも、「思想や主張」で言い争うことでもなく、いまこの瞬間に喜びと意味を見出すこと。

なぜなら、すべてはいずれ過ぎ去るからです。

いつの日か、私たちは有限の「かたち」をすべて手放し、無限でかたちのないものへと身をゆだねることになるのです。

深く見つめる練習をすると、生まれることも死ぬこともなく、あることもないこともなく、来ることも去ることもなく、同じでも異なるでもないという真の本性が見えてくる。それを見たとき、恐れから解放される。欲望や嫉妬からも解放される。恐れがないことこそ究極の喜びである。恐れから自由になると、生と死の波に静かに乗ることができるのだ。

ティク・ナット・ハン

育み、創造する

道徳を実践する

外の世界が混乱に包まれ、私たちの暮らしが不安定になったとき、頼りにすべきは揺るがない内なる「羅針盤」です。それが「徳」だと私は思います。

苦しみの只中にあっても、思いやり、誠実さ、愛、正直さといった原則に自分を根づかせることで、どんな外的状況にも奪えない安定感を得ることができます。

無数の選択に迷わされたとき、指針になるのはたった一つの問いです。

「人間として何が正しいのか?」

この問いこそが、日本の実業家・稲盛和夫氏が掲げた人生哲学「敬天愛人」の核でした。彼はこの問いを自らに投げかけ続け、数々の困難を乗り越えてきたといいます。エゴや恐怖、欲望にとらわれず、真に正しい行いへと私たちを導いてくれるのです。

画像クレジット:Wikimedia

徳は、理不尽な痛みに意味を与え、苦さや残酷さで応じてしまう誘惑に抗う力を授けてくれます。他人に苦しみを撒き散らすこと――愚痴や悪口、人を傷つける行為、あるいは自らを破壊する行動(孤立、酒や享楽への依存、ネット上での中傷、自死など)をやめることを可能にします。

理不尽に思える出来事(例えば銃乱射事件)の前でも、徳を持つ者は怒りの衝動に従わず、銃弾や言葉の暴力、皮肉によって誰かに報復しようとしないはずです。

では、理不尽に対して黙って耐えろということでしょうか?

決してそうではありません。むしろ逆です。真実を語るべきなのです。ただし、そこには視野と慈悲を持つことが必要です。自分の行動が必ず誰かに影響を与えるということ、そして「真実」と呼ばれるものも常に主観的であり、一般化すべきものではないということを知ったうえで。

この世界では、憎しみによって憎しみが鎮められることは決してない。憎しみを持たないことによってのみ、憎しみは鎮められる。

法句経

「冒険」に出る

疑うことは許されている。だが、そこに留まってはならない。人生の哲学として「疑い」を選ぶことは、交通手段として「立ち止まること」を選ぶようなものだ。

ヤン・マルテル『ライフ・オブ・パイ』

苦しみは私たちを目覚めさせ、新たな一歩を求めてきます。その一歩とは、自分の痛みを超える大きな目的や使命に向かって進む「冒険」を選ぶことです。遠い国への旅に限らず、自らの生きる意味を見いだす挑戦を指しています。

ピクサー映画『カールじいさんの空飛ぶ家』をご覧になったことはあるでしょうか。主人公カールは、妻エリーを亡くした後、心にぽっかりと穴が開き、生きる意味を見失っていました。ある日、少年ラッセルと共に、エリーとの約束を果たすために家ごと空へ飛び立ち、南米の「パラダイスの滝」を目指します。つまり、彼の旅は過去への執着から始まったのです。

しかし冒険を重ねるうちに、そしてラッセルとの交流を通じて、カールは次第に「いま」へと引き戻されていきます。やがてエリーの「冒険の本」を開いたとき、そこに載っていたのは夢のリストではなく、ふたりの静かで幸せな日々の写真でした。そして最後のページには、エリーの言葉が残されていました。

「素敵な冒険をありがとう。次は新しい冒険をしてね!」

その瞬間、カールは悟ります。エリーとの日々は失敗ではなく、大きな成功だったのだと。そして、過去に囚われ続けることこそが彼女への裏切りであり、本当の愛の証は「新しい章を生きること」にあるのだと。

人生とは、一つの美しい場面にしがみつくことではなく、そのすべてを抱きしめて進むことなのです。

生の単なる一部分じゃなくて、全体を理解しなきゃいけない。だから本を読み、スキー板を見つめ、歌って踊り、詩を書き、苦しんで理解するんだ。だって、その全てが生だからね。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

愛と奉仕を実践する

あるとても印象的な物語があります。

ある女性が、最愛の一人息子を亡くしました。深い悲しみに沈んだ彼女は、聖者のもとを訪れ「どんな祈りでも、どんな呪文でも構いません。どうか息子を生き返らせてください」と懇願しました。

すると聖者は追い返すこともなく、こう言いました。

「悲しみを癒すには特別な芥子種が必要だ。それを手に入れてきなさい。ただし、その種は悲しみを知らない家からしか得られない。」女性はすぐに探しに出かけ、まず立派な屋敷を訪ねました。

「この家は悲しみを知らない家でしょうか?」と尋ねると、住人たちは「とんでもない」と言って、自分たちの苦難や不幸を語り始めました。

女性は心の中でこう思いました。

「自分自身が不幸を知っているからこそ、この人たちの力になれるのではないか」と。

彼女は彼らを慰め、その後も別の家を探し続けました。しかし行く先々で出会うのは、貧しい家でも、豪華な宮殿でも、悲しみの物語ばかりでした。

やがて彼女は、芥子種を探すよりも人々の悲しみに寄り添うことに心を砕くようになり、いつしか自分自身の悲しみは消えていったのです。

これはとてもシンプルな話ですが、時代を超えて響く教訓を伝えています。つまり「自分の苦しみを癒す最も確かな方法は、他者の苦しみを軽くすることに尽力すること」なのです。

この原理は、日常のささやかな場面にも当てはまります。例えば、仕事のプレッシャーや単調さに疲れ果てて帰宅した父親。エネルギーはもうゼロに近い状態です。ところが玄関で子どもたちが歓声を上げて抱きついてきます。

父親がその小さな声に耳を傾け、笑顔を交わすうちに、不思議と疲労は和らぎ、代わりに「守るべき存在がいる」という確かな意味が心に満ちていきます。

その瞬間、彼は単なる「働く歯車」ではなく、父親であり、支えであり、愛そのものとなります。

自分の幸せの中に意味を探すのではなく、愛する人の幸せの中に意味を見いだすのです。

そして、与えることでこそ、自らの力を見つけていくのです。

苦しみには意味がある

深く見、分かち合う

スピリチュアリティに向き合う

いくつもの研究で示されているのは、危機の時により信仰心のある人は、そうでない人よりも良い結果を得やすく、トラウマの後により大きな意味を見いだすということだ。すべての宗教は苦しみを理解するための意味体系と、その対処の実践を提供している。ただし、その方法は多様である。

エリザベス・ホール博士

多くの人にとって「苦しみ」とは、より深い精神的な世界へと扉を開くきっかけになります。スピリチュアリティとは、狭い自己の枠を越えて「より大きな存在」とつながる営み。孤立した「一部」としての自分から、全体の中における自分の位置を理解していく旅路でもあります。

必ずしも宗教に従う必要はありません。もちろん、そこに安らぎを見いだす人もいますが、それだけではありません。自然、芸術、科学、あるいは宇宙の神秘を思索することもまた、立派なスピリチュアルな実践です。

スピリチュアリティには二つの大きな役割があります。

第一に、それは内なる「錨」となり、人生の嵐を耐え抜く力を与えてくれます。たとえば映画『ライフ・オブ・パイ』の主人公パイがそうでした。彼の信仰は状況を変えはしませんでしたが、祈りや神との対話が彼に生き延びるための精神的な強さを与えたのです。

第二に、スピリチュアリティは私たちに新しい視点をもたらしてくれます。物質的なものだけにとらわれるのではなく、理想や精神の側面に光を当てる視点です。最終的に人類が目指しているのは、物質の豊かさではなく「意識や精神の進化」であることに、多くの人が同意できるのではないでしょうか。

もし「意識が現実を形づくる力を持つ」と信じられるならば、その力はあらゆるところに見いだせるようになるはずです。

「百聞は一見に如かず」って言うけど、信じることで初めて見えるものもあるんだ。

デニス・ウェイトリー

苦しみを分かち合う

世界平和のためにできることですか?家に帰って家族を愛してあげてください。

マザー・テレサ

苦しみはしばしば私たちを孤立させ、「自分だけが痛みを背負っている」と錯覚させます。しかし忘れてはならないのは、「苦しみを分かち合えば、それは軽くなる」ということです。

自分の体験を家族や親しい友人に打ち明けることで、彼らに思いやりを示す機会を与えられます。そして相手の話に耳を傾けることで、同じ贈り物を返すことができます。こうした相互のやりとりによって、孤独の壁は少しずつ崩れていくのです。

子ども、伴侶、隣人といった身近な人との間で信頼やつながりを築くことは、小さな平和の波紋を広げることにつながります。この実践が何百万もの家庭で繰り返されれば、世界は内側から変わっていくはずです。

ただし、苦しみを分かち合うことは必ずしも穏やかな営みとは限りません。ときにそれは、人生で最も難しい決断を迫られることでもあります。時間や共感だけでなく、自分の未来そのものを差し出す覚悟が必要になる場合もあります。

精神科医ヴィクトール・フランクルも、かつてそのような選択に直面しました。

第二次世界大戦が始まる直前、アメリカがまだ参戦する前のことです。私はウィーンのアメリカ領事館から移民ビザを受け取るよう招待を受けました。

老いた両親は大喜びしました。まもなく私はオーストリアを出国できるだろうと、心から期待していたのです。

しかし、その瞬間、私はふと立ち止まりました。

本当にこのまま両親を置いて自分だけ安全な場所へ行ってよいのだろうか?

やがて彼らは強制収容所へ、あるいは「絶滅収容所」と呼ばれる場所へ送られてしまうかもしれない……。私の責任はどこにあるのか?

ロゴセラピーを育て、著作を執筆するために移住すべきなのか。

それとも親を守るためにできる限りのことをすべきなのか。私は何度も何度も思い悩みました。しかし答えは出ません。まさに「天からのヒント」が欲しい、そう願わずにはいられないような葛藤でした。

その時です。家のテーブルの上に、大理石の破片が置かれているのに気づきました。父に尋ねると、それはナチスがウィーン最大のシナゴーグを焼き払った跡で見つけたものだと教えてくれました。

その破片は「十戒」が刻まれていた石板の一部で、金色に輝くヘブライ文字がひとつだけ彫られていました。

私は父に尋ねました。

「これはどの戒律を表しているの?」父は答えました。

「父と母を敬え。そうすれば、あなたの日々は地にあって長く続くだろう」その瞬間、私は決意しました。

両親と共にこの地に残ることを。

そしてアメリカへのビザを無効にすることを。

その選択が功利的に「正しかった」のかは誰にも分かりません。しかし確かなのは、彼が意味を「逃避」ではなく「分かち合うこと」の中に見いだしたということです。愛と責任のもとに。

違いを越えて深く見る

父に怒り、「もう父とは関わりたくない!」と言ったとする。その宣言がいかに無意味かを知らないのだ。あなたと父は同じ現実に属しており、あなたは父の継続であり、父そのものでもある。「同じか、異なるか」をよく見つめてみなさい。真の本性は「同じでもなく、異なるでもない」ことにある。あなたと父は同じではなく、異なるわけでもないのだ。

ティク・ナット・ハン|『死もなく、怖れもなく』

私は幼少期、閉鎖的で保守的な地域で育ちました。そこではほとんどの人が同じ宗教観や世界観を持ち、外の世界と接する機会も乏しかったのです。教育水準も高くはなく、日々の糧は市場での商売。そこは精神的な成長や徳を育むには必ずしもふさわしい場ではありませんでした。人々は頻繁に噂話に興じ、ほんの少しでも「規範」から外れる人や「違う」存在に強い嫌悪感を示しました。

そんな環境の中で、私は学校で(時には大人からも)いじめを受けました。暴力ではなく、心理的なものです。おそらく「反社会的に見える」と誤解されたり、あるいは嫉妬が理由だったのかもしれません。

長い間、私は心に深い傷を抱え、いじめた人たちを「悪い人間」としか見ることができませんでした。けれども成長するにつれ、彼らの行動の背景が見えてきました。限られた環境で育ったこと、異なる視点に触れる機会を持てなかったこと、不安や劣等感を抱えていたこと。

もし私自身が同じ状況に置かれていたら、同じように振る舞っていたかもしれない――そう考えるようになったのです。

それは彼らの行為を正当化するものではありません。しかし、恨みを手放すきっかけになりました。いまでは、彼らを「一面的な悪役」ではなく、それぞれの苦しみを抱える人間として見られるようになったのです。その瞬間、心の傷は癒えていきました。

禅僧ティク・ナット・ハンが説いたように、「人間は敵ではない」。本当に向き合うべきは無知、恐れ、貪欲といったものです。

敵と思う相手の中に苦しみを見ることができたとき、それは人生の歩みの集大成とも言えます。自分自身の意味を求める旅は、やがて「皆のためによりよい世界を築く道具」として実を結ぶのです。

自分をインド人だとか、ムスリムだとか、キリスト教徒だとか、ヨーロッパ人だとか呼ぶとき、それは暴力なのだ。なぜか分かるか? 人類全体から自分を切り離す行為だからだ。信条や国籍、伝統によって自らを分けることは、暴力を生む。ゆえに、暴力を本当に理解しようとする人は、どの国にも、どの宗教にも、どの政党や部分的な体系にも属さない。彼が関心を寄せるのは、人類全体の理解なのだ。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

苦しみには意味がある

他者が苦しみの中に意味を見いだす手助けをする

自分自身の苦しみを受け入れられるようになると、自然と他者にも手を差し伸べられるようになります。相手の痛みを「異質なもの」「恐ろしいもの」としてではなく、同じ人間として共有できる経験として見ることができるようになるのです。ただし、そのためには繊細な関わり方が求められます。

- そばにいて、辛抱強く待つ

愛する人が苦しんでいるとき、私たちはつい「解決してあげたい」と思い、急いで励ましや助言を与えようとします。「前向きに考えよう」「すべてには理由があるんだよ」――そんな言葉をかけて、傷を覆い隠そうとするのです。

しかし、苦しむ人にとって最大の贈り物は「解決策」ではなく「寄り添い」です。必要なのは、逃げずに、最後まで話を聴いてくれる存在。修理屋ではなく「証人」としてそこにいてあげることなのです。

評価を持たず、ただ静かに共に座る勇気を持つ。そこに安心の場が生まれ、相手は初めて自分の体験を消化し始めることができます。

- 深く聴く

トラウマを抱える人は、同じ話を何度も繰り返すことがあります。それは停滞ではなく、心が混乱を整理するための大切な過程です。私たちの役目は、毎回新鮮な気持ちで耳を傾け、相手が自分のペースで語れるようにすることです。

- 「幸せの種」に水を注ぐ

人の苦しみを取り除くことはできません。けれども、その人の中にすでに存在する喜びや意味を思い出させる手助けはできます。たとえば、共に過ごした楽しい思い出を語り合うこともその一つです。

禅僧ティク・ナット・ハン師の語った実話は、そのことをよく示しています。

1990年代初め、私はニューヨーク州北部のオメガ研究所へリトリートを導くため向かっていました。その道中で、古い友人アルフレッド・ハスラーがニューヨーク市北部の病院で亡くなりかけていると知らされたのです。彼は「和解のための友の会」のディレクターを務めていました。

シスター・チャン・コンとともに病院に駆けつけると、アルフレッドはすでに深い昏睡状態にありました。妻のドロシーと娘のローラが寄り添っていました。

私たちの姿を見たドロシーとローラはとても喜びました。ローラは必死に呼びかけました。

「お父さん!お父さん!ティク・ナット・ハン師が来たのよ!シスター・チャン・コンもいるのよ!」しかし、アルフレッドは目を覚ましませんでした。眠りはあまりにも深かったのです。

私はシスター・チャン・コンに歌を歌ってあげてほしいと頼みました。たとえ意識がなくとも、死にゆく人には聞く力が残されているからです。

彼女は歌い始めました。

「この身体は私ではない。

私はこの身体に囚われてはいない。

私は限りなき命そのもの。

生まれたこともなく、死ぬこともない。」彼女は二度、そして三度と歌い続けました。すると三度目の途中で――奇跡のようにアルフレッドが目を開いたのです。

ローラは歓喜しました。

「お父さん!ティク・ナット・ハン師がいるのよ!シスター・チャン・コンも来ているのよ!」アルフレッドは言葉を発することはできませんでした。しかし、その目には確かな理解と、私たちを感じ取っている光が宿っていました。

シスター・チャン・コンは、かつて共に平和活動に取り組んだ頃のことを語りかけました。

「アルフレッド、覚えていますか? あなたがサイゴンで僧侶のチ・クアン師を訪ねようとしたときのこと。前日にアメリカがハノイを爆撃し、チ・クアン師は激怒して西洋人とは誰とも会わないと決めていた時期です。」

「彼は扉を開けようとしませんでしたね。その時、あなたは紙にこう書いて扉の下から差し入れました。――『私は友として、あなたの国の戦争を止めるために来たのであって、敵として来たのではない。扉を開けていただけるまで、私は食事も水も取らない』――覚えていますか?」

その語りは、アルフレッドの心にかつての「幸せの種」を呼び覚ましました。平和のために尽くし、他者の苦しみを終わらせたいと願った、その純粋な志が彼の内に再び息づいたのです。

喜びの種が水を得ることで、彼の中で苦痛と喜びの均衡が戻り、苦しみは大きく和らいでいきました。

私はその時、彼の足を優しくマッサージしていました。死にゆく人は身体の感覚が薄れてしまうものです。ローラが尋ねました。

「お父さん、ティク・ナット・ハン師があなたの足をマッサージしてくれているの、わかる?」アルフレッドは何も言いませんでした。しかしその眼差しが確かに「わかっている」と伝えていました。

そして突然、口を開いたのです。

「素晴らしい……素晴らしい……」その言葉を最後に、再び昏睡状態へと戻り、二度と目を覚ますことはありませんでした。

- 責めない

苦しみの中にいる人は、時に感情をぶつけたり、狭い視点にとらわれたりします。しかし、そこで批判や叱責をしてしまえば、相手はさらに孤立してしまいます。必要なのは、広い視野へと導くこと。裁くことではありません。

傷は傷であり、自分自身や他者の苦闘に共感と思いやりをもって応えるたびに、そこから生まれる癒しは私たちすべてを変えていく。

ブレネー・ブラウン

他者の苦しみに寄り添うことは、膨大な感情的・精神的エネルギーを要します。自分自身が疲弊していては、相手を支えることはできません。「空のコップからは水を注げない」のです。まず自分を整え、心の余裕を持つことが大切です。

- 「門番」のように見守る

最後に忘れてはならないのは、他者の人生を代わりに歩むことはできないということです。私たちは救世主でも修理人でもありません。むしろ役割は「門番」に似ています。苦しみの中で人生の大きな岐路に立つ人をそばで見守り、その闘いを尊重しながら、彼らが新たな次元へと歩み出すのを静かに支える存在。それが本当の寄り添いなのです。

苦しみの中に意味を見出す名言

苦しみの意味についての読み物

死に向かいながら生きる|苦しみの意味についての個人的な記録。https://jonathanmpham.com/ja/ジャーナリング/死に向かいながら生きる/

世界にないものは、あなたの中にある。https://www.youtube.com/watch?v=KqdT9J10rg0

『オペラ座の怪人』苦しみと慈悲の物語。https://jonathanmpham.com/ja/ジャーナリング/オペラ座の怪人/

まとめ

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます。

私たちがこれまで辿ってきた探究から得られる最大の真実があるとすれば、それは――「苦しむかどうかを選ぶことはできないが、苦しみにどう向き合うかは、常に選べる」ということです。

苦しみは生の避けられない一部であり、私たちを成長させ、人生をより深く味わわせるために欠かせないものです。不快であっても、それから目を背けず、「なぜ?」と問い続けるだけでなく、一歩踏み出して行動することが大切なのです。

苦しみに意味を見いだすことは、勇気の行為です。絶望に屈しないという選択であり、心が閉じようとするときにも、なお心を開き続けることです。

決して容易な道ではありません。けれども、その選択の先には大きな報いがあります。

それは何か?

答えはシンプルです。

――人間として「本当に生きる」とはどういうことかを悟ること。

約束してほしい、今日という日に

今この瞬間に

太陽が真上に輝く、この時に。たとえ憎しみと暴力の山に打ち倒されても、

たとえ踏みにじられ、虫けらのように扱われても、

たとえ切り裂かれ、引き裂かれようとも――

覚えていてほしい、兄弟よ、忘れないでほしい。

人は敵ではないのだ、と。あなたにふさわしいのはただ一つ、

限りなく、壊れることのない「慈しみ」だけ。

憎しみでは、人間の獣性と向き合うことはできない。いつかあなたが、その獣とひとり向き合う日、

勇気を保ち、眼差しを優しく澄ませ、

誰も見ていなくても、

その微笑みからは一輪の花が咲くだろう。そして、あなたを愛する人々は見るだろう。

幾千もの生と死を超えた世界の向こうから。私は再びひとり歩む。

頭を垂れて歩みながら、

愛が永遠となったことを知りつつ。

険しく長い道の上にも、

太陽と月は変わらず輝き続ける。敵は思想の衣をまとい、

自由の名を掲げ、

華やかな姿を装い、

言葉を詰め込んだ大きな籠を抱えて現れる。だが敵は、人ではない。

もし人を殺してしまったら――

私たちは誰と共に生きていけばいいのか?禅僧ティク・ナット・ハンの詩

苦しみには意味がある

他の項目:

- スピリチュアルな活動|魂を育む33の習慣

- スピリチュアルな質問の 50 の例|魂に栄養を与える種子

一緒に学びませんか?