人とのつながりに満ちた、心豊かな人生と、誤解や衝突ばかりの毎日。

これらを分けるものは、必ずしも「頭の良さ」ではありません。

むしろ鍵になるのは――

自分自身の感情、そして他者の感情という「心の言語」をどれだけ深く理解できるか。

つまり、「心の知能(Emotional Intelligence:EQ)」です。

EQは、自分の内側の世界を整え、周囲の人とより良い関係を築くための、今の時代に必須ともいえるスキルです。

主なポイント

- 心の知能(EQ)とは

自分と他者の感情を「気づき・理解し・上手に扱う力」。

その中心となる4つの要素は、

①自己認識 ②自己管理 ③社会的認識 ④人間関係管理。 - 高いEQは、人生の成功と幸福感に大きく関わる。

IQ以上に人生満足度を左右するといわれ、

例:高いEQを持つ社員は、低いEQの人より平均で年収が約2.9万ドル高いという研究結果も。

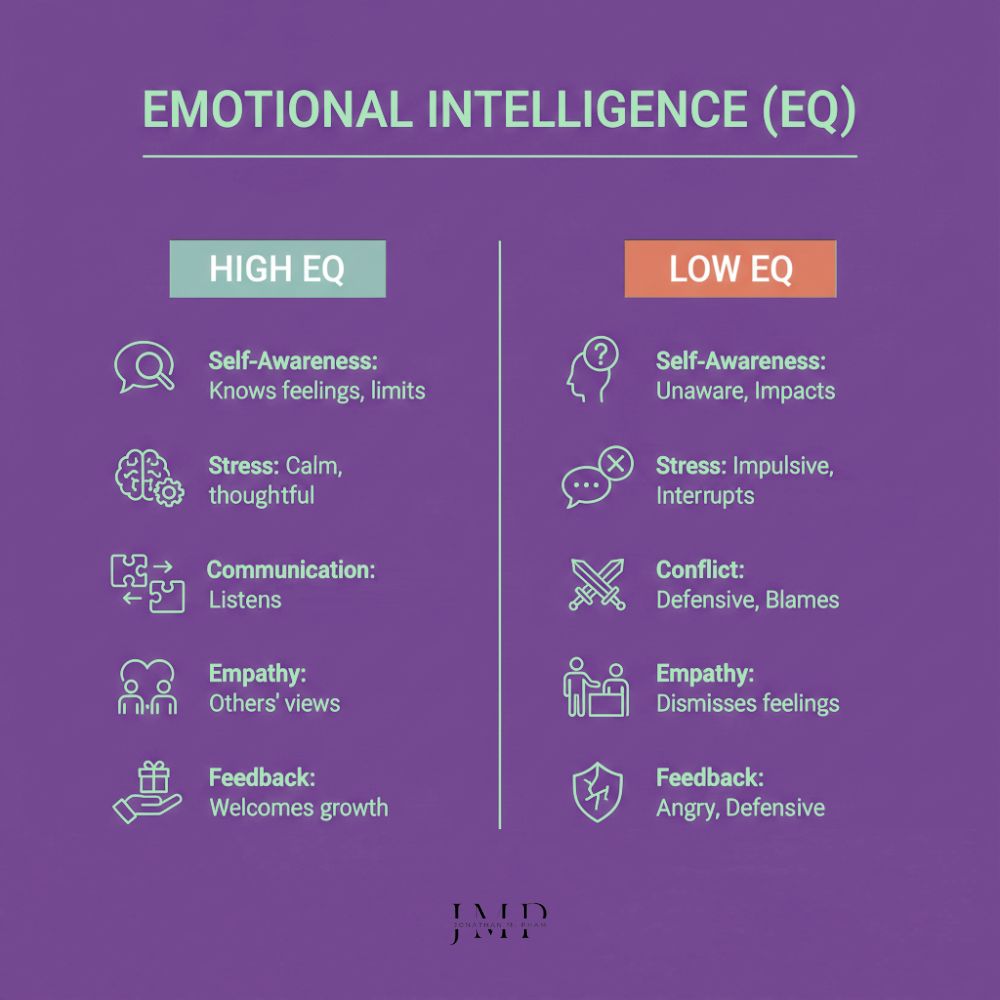

また、企業の71%が「リーダーにはEQを重視する」と回答。 - 高EQの人の特徴

自分に好奇心がある、反応する前に一呼吸おく、よく聞く、適応力が高い、共感力がある、など。 - EQは練習によって高められるスキル

毎日の振り返り、信頼できる人からのフィードバック、丁寧な「感情の名前付け」、マインドフルに聴くことなどが効果的。

心の知能(EQ)とは?

心の知能(EQ)とは、自分の感情に気づき、その背景を理解し、適切に扱う力。さらに、他者の感情にも気づき、寄り添う力。

この2つが組み合わさった能力です。

具体的なイメージ例

- イラッとしたとき、「パートナーのせい」と責める前に、

「今日は仕事でストレスが溜まっていたんだ」と気づく。 - 感情が高ぶりそうな瞬間、

数回深呼吸してから話し始める。 - 友人の表情がいつもと違うことに気づき、

「大丈夫」と言われても、笑顔がどこか曇っていると察する。 - そっと

「何か気になっていることがある感じがするけど、話す?」

と声をかけ、安心できる空気をつくる。

EQの高い人は、日常の「心の波」を上手に乗りこなし、ストレスにも強く、コミュニケーションも円滑。

信頼される関係を築きやすいのは、自分の内側・外の世界の両方の感情の流れに敏感だからです。

EQが高い人の特徴

EQが高い人の行動は、派手なものではなく、日常の小さな積み重ねに現れます。

以下は、その代表的な特徴です。

- 自分への好奇心がある

ただ「感じる」だけでなく、「なぜ私はこう感じたのだろう?」と一歩深く考えます。

自分の感情の癖や強み・弱さを把握しているのが特徴です。

- 反応の前に「間」をつくる

怒り・不安・苛立ちなどの強い感情を持ったとき、すぐに言い返したり批判したりせず、まず一呼吸おいてから応じます。

その「1秒の余白」が、賢明な選択につながります。

- よく聴き、よく理解する

人の話を聞くとき、「自分の番を待つ」のではなく、相手の内側にある気持ちや意図を汲み取ろうとします。

その姿勢が、相手に「わかってもらえた」と感じさせます。

- 柔軟で、変化を受け入れられる

変化は避けられないもの。

高EQの人は、状況に応じて考えやアプローチを切り替え、落ち着いた問題解決の姿勢で対応できます。

- 共感力が高い

相手の立場に立ち、「いまこの人の心にはどんな感情があるのだろう?」と想像できます。

その思いやりが、信頼と深い関係性を生みます。

| 特徴 | 高EQ | 低EQ |

| 自己理解 | 💡 「なぜそう感じたか」を深く考え、感情の癖や強みを把握している。 | 感情を「ただ感じる」だけで、その理由やパターンを深く探らない。 |

| 感情の制御 | ⏸ 強い感情を持っても、一呼吸おいてから応じる。 | 感情的になった際、すぐに言い返したり批判したりと衝動的に反応する。 |

| 傾聴力 | 👂 相手の意図や気持ちを汲み取ろうとする。 | 自分の番を待つためだけに話を聞き、相手の真意を理解しようとしない。 |

| 適応力 | 🔄 状況に応じて考えやアプローチを切り替え、落ち着いて問題解決に対応する。 | 変化を避けようとし、新しい状況や環境への適応に苦労する。 |

| 他者理解 | ❤️ 相手の立場に立ち、心にある感情を想像し、思いやりを持って接する。 | 相手の気持ちを想像せず、自分の考えや感情を優先してしまう。 |

心の知能(EQ)研究の歴史

「心の知能(EQ)」という言葉は近年よく聞かれるようになりましたが、その概念自体は数十年前から研究されてきました。

- 1930〜1950年代:社会的知能の研究が始まる

エドワード・ソーンダイクやデイビッド・ウェクスラーといった心理学者が、「社会的知能(social intelligence)」という概念を提唱。

学力だけでは測れない、人間関係や社会生活に必要な能力が注目され始めました。

- 1980年代:Emotional Intelligence という言葉の誕生

1985年、ウェイン・ペインの博士論文で「Emotional Intelligence」という用語が登場します。

ここがEQの正式な出発点と言われています。

- 1990年:Salovey & Mayer によるブレークスルー

ピーター・サロヴェイとジョン・メイヤーが画期的な論文を発表し、EQを「計測可能で、鍛えられる知能」と定義づけました。

これが学術的なEQ研究の基盤になります。

- 1995年:ダニエル・ゴールマンによる大衆化

ジャーナリストであり科学ライターのダニエル・ゴールマンが『EQ こころの知能指数』(原題:Emotional Intelligence)を出版。

全世界でベストセラーとなり、**「感情を扱う力は、人生の成功と幸福を左右する」**という考えが一般に広まりました。

心の知能が重要な理由

衝動をコントロールする力ほど、本質的な心理スキルはない。

ダニエルゴールマン

EQを高めるべき理由はシンプルで、人生のほぼすべての領域に深く影響するからです。

内面的な安定から、仕事、人間関係、リーダーシップまで幅広く関わります。

日常生活において

報酬を遅らせ、衝動性を抑制する能力である感情的な自己制御は、あらゆる達成の基盤となる。

ダニエルゴールマン

EQは人生満足度の予測因子として、IQ以上に強力だとされています。

EQが高い人は、ストレスへの耐性が強く、人間関係も安定しやすく、結果として「幸福感の高い人生」を送りやすい傾向があります。

- 個人的なエピソード

数年前、私は姉と何度も同じような喧嘩を繰り返していました。

私は自分の正しさを証明することに必死で、防御的になり、姉は心を閉ざしてしまう。

何度話しても平行線で、会話はいつも不毛なまま。

ある日、また同じ衝突をした後、ふと気づきました。

「私は全然“聞いて”いなかった。」

ただ反応していただけだったのです。

それからEQについて学び始め、次に話すときは、相手の言葉の「奥にある感情」を汲み取ることだけに意識を向けました。

すると、空気が一瞬で柔らかくなり、初めて本音の会話ができたのです。

この経験は、姉との関係だけでなく、私自身の内面の成長にも大きな転機となりました。

職場において

EQは、専門スキル以上に成果や働きやすさを左右すると言われています。

なぜなら、仕事の大部分は「人」とのやり取りだからです。

- 高いEQを持つ人は、平均して年収が約2.9万ドル(約400万円)高いという研究結果も

- EQの高い従業員がいるチームは、協力しやすく、衝突が少なく、職場全体の士気も高い

リーダーシップにおいて

リーダーシップとは支配ではなく、人々を共通の目標へ導く芸術である。

ダニエルゴールマン

リーダーシップは、肩書きの有無とは関係ありません。

家族・友人・コミュニティなど、誰もがどこかで「導く側」に立つことがあります。

そして、優れたリーダーに共通しているのは、高いEQです。

- 採用担当者の 71% がリーダーにはIQよりEQを重視(CareerBuilder調査)

- ハーバード・ビジネス・スクールの研究では、共感力に優れたリーダーは、コーチング・関係構築・意思決定で40%以上高い成果を出すと報告

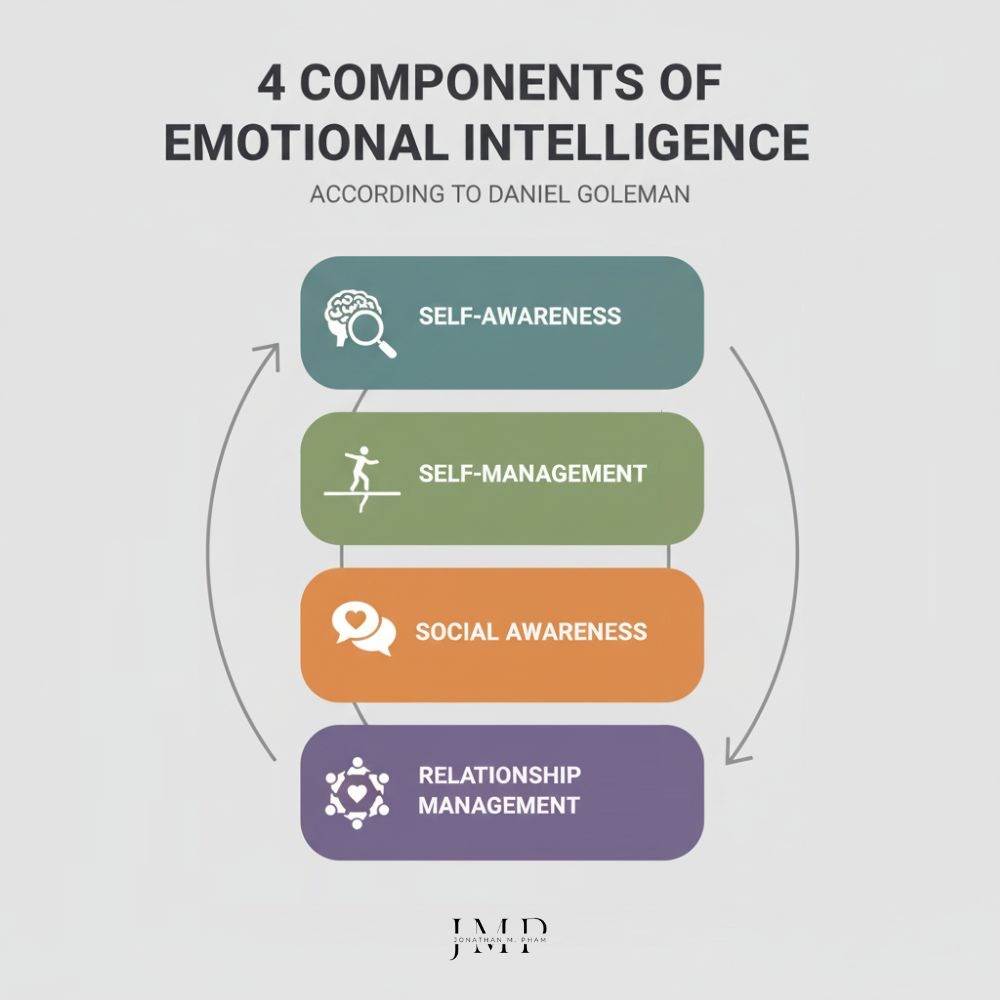

心の知能を構成する4つの要素

ダニエル・ゴールマンによれば、感情知性(EQ)は大きく4つの領域から成り立っています。これらはそれぞれ独立しているようでいて、実際には深くつながり合い、私たちの思考や行動、対人関係の質を根底から支えています。

自己認識(Self-awareness)

自己認識は EQ の土台となる能力であり、

「いま自分がどんな感情を抱いているのか」

「その感情はどこから生まれたのか」

「それが思考や行動にどう影響しているのか」

を理解する力です。

たとえば、理由もなく不機嫌なのではなく、実は「空腹でイライラしている」と気づけたり、大勢の前に立つ前に「緊張で胸がざわついている」と自覚できたりすることが、自己認識の第一歩です。

自己管理(Self-management)

自分の内側にある感情や反応に気づいたら、次はそれを建設的に扱う力が求められます。

これは感情を押し殺すことではなく、意図を持って扱うこと。

- 情緒的バランス:プレッシャーの中でも冷静さを保ち、落ち込んだ状態から回復する力

- ポジティブな姿勢:物事の良い面や可能性に目を向けること

- 適応力:変化や不確実性にしなやかに対応する力

- 達成志向:自分なりの基準や目標に向けて地道に取り組む姿勢

自己管理ができている人は、外側の状況に振り回されにくく、どんな場面でも安定した対応ができます。

関連投稿:自ら成長を導く|セルフリーダーシップを実践する方法

社会的認識(Social awareness)

社会的認識とは、意識の矛先を外側に向け、他者の気持ちや状況を感じ取る力です。

- 共感力:相手の感情や立場に寄り添い、心の動きを察する

- 組織的洞察:その場に流れる空気や人間関係のダイナミクスを読み取る

誰かの表情のかすかな曇りや、言葉に込められた違和感、会議室に漂う緊張感──こうした「非言語のサイン」を受け取れるかどうかが、対人関係の質を大きく左右します。

関係管理(Relationship management)

最後の領域は「自分と相手の感情」を踏まえたうえで、人間関係をより良い方向に導く力です。

- 影響力:相手に良い影響を与えるコミュニケーション

- コーチング/メンタリング:相手の成長を助ける姿勢

- 葛藤解決:衝突を丁寧に扱い、建設的に解決する技術

- チームワーク:協力して目標を達成する力

- インスピレーション:人を励まし、共通のビジョンに向かわせる力

関係管理ができる人は、ただ関係を維持するだけでなく、信頼と協働が生まれる環境をつくり出すことができます。

EQを構成する4つの要素

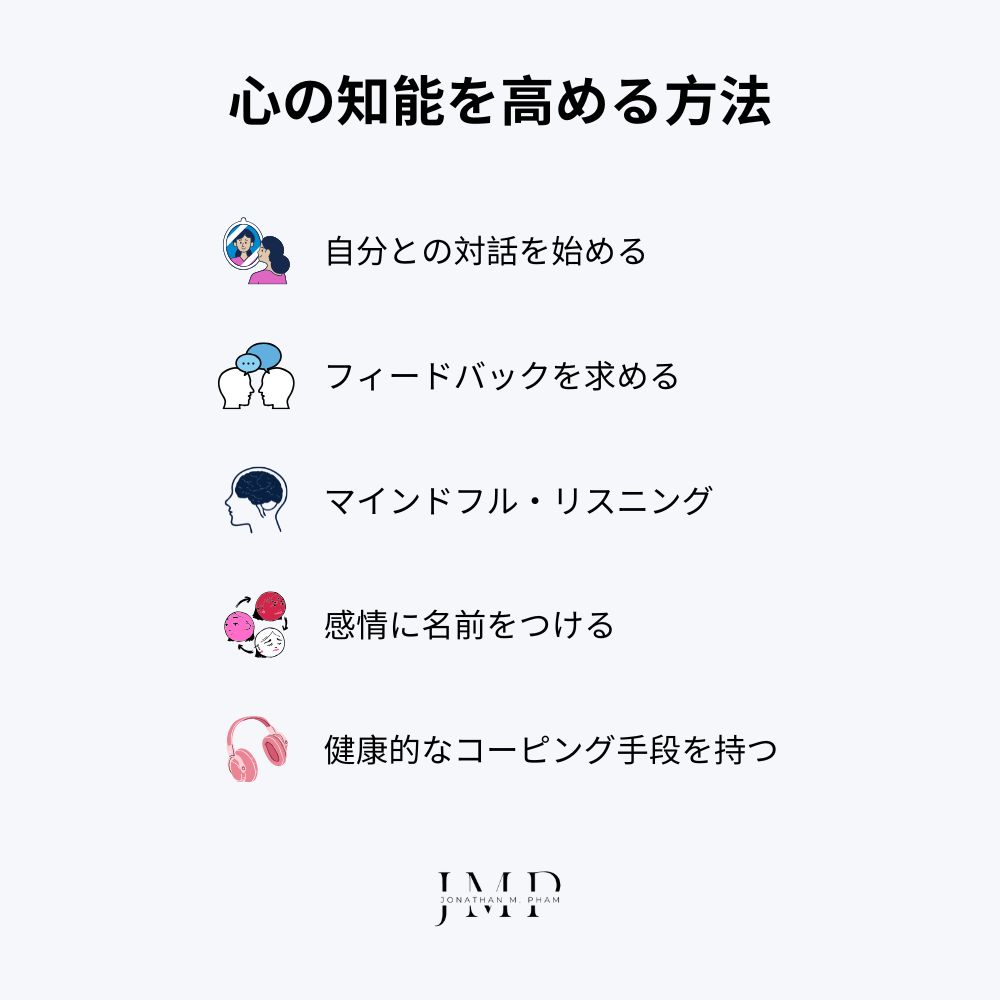

心の知能を高める方法

EQ は先天的な才能ではありません。

今日からでも、誰にでも、意識と練習によって確実に育てることができます。

ここでは、日常に取り入れやすい方法をご紹介します。

自分との対話を始める(自己省察)

1日の終わりに数分間、自分と向き合う時間をつくりましょう。

ジャーナリング(日記)は手軽で効果的な方法です。

たとえば、こんな問いを投げかけてみてください:

「今日はどんな瞬間に一番エネルギーが湧いただろう?その理由は?」

「どんな場面で心にざわつきを感じた?あの感情は何を伝えようとしていた?」

瞑想やマインドフルネスも有効です。

心を空にするのではなく、「いまこの瞬間に生まれる思考や感情をただ観察する」ことで、刺激と反応の間に「余白」が生まれます。

この「余白」こそが、EQ を高める最大の鍵です。

関連投稿:45のマインドフルネス質問|心の雑音を手放すヒント

フィードバックを求める

私たちには必ず「盲点」があります。

自分で気づけない癖や弱点を知る唯一の方法は、信頼できる人の視点を借りることです。

質問はなるべく具体的に:

✕「私って良い聞き手だと思う?」

〇「最近の会話で、私が注意散漫に見えた場面はあった?」

フィードバックを受け取るときは、反論したり正当化したりせず、ただ耳を傾け、感謝を伝え、いったん受け止める。

それだけで EQ は大きく成長します。

関連投稿:感謝を伝えられない人|その悪い癖の原因と直し方

マインドフル・リスニング(丁寧に聴く)

次に誰かと話すときは、「理解するためだけに聴く」という姿勢を意識してみてください。

言葉だけでなく、声の調子、沈黙、表情、姿勢など「言外のメッセージ」にも耳を澄ませるのがポイントです。

たとえば、「その状況では、すごく大切にされていないと感じたんだね」と相手の気持ちを言葉にして返すと、安心感や信頼が深まります。

感情に名前をつける(ラベリング)

『サーチ・インサイド・ユアセルフ』の著者チャディー・メン・タンが述べているように、「怒りを感じている」と正確に言葉にするだけで、その感情の強さが和らぎ、自己調整がしやすくなることが科学的に示されています。

「なんとなく気分が悪い」ではなく、

・失望?

・圧倒感?

・不安?

・孤独?

のように、細かく区別する練習をしてみてください。

これを 情動の粒度(emotional granularity) と呼び、EQ を伸ばすうえで非常に重要なスキルです。

健康的なコーピング手段を持つ

ストレスを感じたとき、ついスマホをだらだら触ったり、甘いものに頼ったりすることはよくあります。しかし、それだけが選択肢ではありません。

自分にとって本当に心が落ち着き、回復する方法を見つけましょう。

- 自然の中を歩く

- 好きな音楽に浸る

- ものづくりや創作で心を整える

- 親しい人と深い会話をする

これらは単なる気晴らしではなく、感情の波に飲まれないための「心のメンテナンス」です。

健康的なコーピングを持つほど、ストレスがピークに達する前に自分を守れるようになります。

関連投稿:自己肯定感|毎日自尊心を育むための 16 のヒント

心の知能を高める方法

心の知能を育てる際の課題

トラヴィス・ブラッドベリーの研究によると、その瞬間に自分の感情を正しく認識できる人は、全体のわずか 36% に過ぎないそうです。

「EQ がそんなに役に立つなら、なぜ誰もが高くないのだろう?」と思われるかもしれません。

実際のところ、EQ を高める旅は驚くほど多くの障壁に満ちています。

中でも最大の壁となるのが、組織心理学者タシャ・ユーリックが指摘した 「自己認識の幻想」 です。

彼女の調査では、

- 95%の人が「自分は自己認識が高い」と信じている 一方で、

- 実際に本当に自己認識が高い人は 10〜15%ほどしかいない

という驚くべきギャップが判明しています。

これは何を意味しているのでしょうか?

多くの人が、自分の感情の引き金、動機、他者からの見え方について、根本的な勘違いを抱えたまま生活しているということです。

つまり、自覚できていない部分こそが EQ 向上の最大の妨げであり、気づかない限り改善のしようがないのです。

そのほかによくある障壁として、以下のようなものがあります。

① 忙しさという現代病

残念ながら、現代社会では「いまここにいること」よりも「忙しくしていること」が称賛されがちです。

タスクをこなし続ける毎日では、感情を振り返るための静かな余白が失われていきます。

外側の生産性が重視される世界では、自分の心の状態を確認する時間は「贅沢」に思えるかもしれません。

ですが実際には、心のメンテナンスは必要不可欠 です。

関連投稿:ワークライフバランスの実現|14 のヒント

② 自分と向き合うことへの恐れ

感情を深く理解するということは、嫉妬、不安、恥、悲しみといった「居心地の悪い感情」と向き合う勇気を持つということでもあります。

心理学者 カール・ユングが「シャドー(影)」と呼んだ、私たちが隠したがる側面に光を当てるのは、とても脆く感じられる作業です。

幼い頃から「ネガティブな感情は出すべきでない」と教えられてきた人ならなおさら、これらを探求することは大きな挑戦になります。

関連投稿:インナーチャイルドの癒し方|内なる幸せな自分を再発見する15のステップ

③ 深く根付いた習慣

すべての障害には過去からの深い原因がある。

マーシャル・ゴールドスミス

私たちの自動的な感情反応の多くは、幼少期に形成され、長年の経験によって強化されたものです。

たとえば、

- 怒りは大声で表すべきだと学んだ

- 悲しみは見せてはいけないと教えられた

といった反応パターンが根付いていると、それを変えるのは、長年踏み固められた道とは別に新しい道を作るようなもの。

意識的で継続的な努力が求められます。

関連投稿:過去にしがみつく|手放さないことの結果

④ 内向型=EQ が低い、という誤解

社会はしばしば「感情を表現する=外向的」と捉えがちです。

そのため、感情を内側で処理するタイプの内向的な人は、「共感力が低い」「感情が薄い」と誤解されることがあります。

しかし実際には、内向型は深い感受性を持っているケースが非常に多い のです。

課題があるとすれば、「内にある豊かな世界を、どのように外へ伝えるか」という点であり、EQ が低いわけではありません。

関連投稿:内向型の趣味|人生を豊かにするおすすめ50選

心の知能を測定する方法

EQ を測定するというのは、「数値で能力を決めつける」というよりも、自己理解を深めるためのヒントを得る行為 です。

ここでは、自分の EQ レベルを把握するための実践的な方法をご紹介します。

① 週に一度のセルフレビューを行う

自己省察を習慣として取り入れることが鍵です。

週末に15分ほど時間を取り、EQ の4つの領域に沿って1週間の振る舞いを振り返ってみましょう。

- 自己認識:「強い感情を抱いた瞬間、その感情をその場で言葉にできたか?」

- 自己管理:「反射的に反応してしまった場面は? どう振る舞えたら理想だったか?」

- 社会的認識:「会話の途中で相手の気持ちの変化に気づけたか? どんなサインがあったか?」

- 関係管理:「今週、誰かとの摩擦や緊張にどう対応したか? もっと良い関わり方はあったか?」

この丁寧な振り返りが EQ 向上の土台になります。

② 行動に基づいたフィードバックを求める

信頼できる友人・家族・同僚に、具体的な場面を挙げたうえで意見を求める方法です。

例:

- 「ストレスとの向き合い方を改善したいと思っています。先月のあのプロジェクトで、私のストレスは(名前)さんやチームにどう影響していましたか?」

具体的な状況を基準にすれば、相手も答えやすく、行動につながるフィードバックが得られます。

③ 公式の EQ アセスメントを参考にする

EQ を測定する専門的なツールも存在し、自己理解を深める「地図」として活用できます。

- MSCEIT:感情問題を実際に解いて能力を測る能力型のテスト

- EQ-i 2.0:自己評価をもとに強み・弱みを可視化する自己報告型のテスト

いずれも「決定的なスコア」を出すものではありません。

むしろ、自分の成長ポイントや強みを発見するための鏡 として使うことが重要です。

感情知性セルフチェック

今の自分のEQを軽く確認してみたい方へ向けた、簡単なセルフチェックです。科学的なテストではありませんが、思考のヒントにはなります。

各質問で「一番自分に近い」と感じる選択肢を選んでみてください。**

1. 突然ストレスのかかる状況に直面したとき、あなたは…

a)圧倒されて衝動的に反応してしまう

b)固まってしまい、どうしていいかわからなくなる

c)まず深呼吸して落ち着きを取り戻し、次の行動を考える

2. 友人が急に予定をキャンセルしてきたとき、最初に浮かぶのは…

a)「え、失礼すぎない?本当に信用できないな」

b)「もしかして私と会いたくなかった?何か悪いことした?」

c)「何かあったのかな。大丈夫かどうか確認してみよう」

3. 誰かから建設的なフィードバックを受けたときの初期反応は…

a)防御的になり、相手が間違っている理由を説明し始める

b)傷つき、自分が否定されたように感じてしまう

c)まず耳を傾け、「教えてくれてありがとう」と受け取り、後でじっくり振り返る

4. グループで話しているときに、誰かがとても静かな様子だったら…

a)特に気にせず、「発言したいことがないのかな」と思う

b)「議論が気に入らないのかな…」と不安になる

c)そっと「意見はありますか?」と声をかけ、参加しやすい雰囲気をつくる

《振り返り》

- Aが多い人:自己管理や共感力を高める余地があります。

- Bが多い人:自己肯定感やポジティブ思考の強化が役立つかもしれません。

- Cが多い人:EQの基盤がしっかりしているタイプです。

関連投稿:自分に問いかけるべきEQの質問|自己理解と成長への羅針盤

感情知性にまつわる名言

感情的な能力が備わっていなければ、どれだけ頭が良くても遠くまでは行けない。

ダニエル・ゴールマン

強く感じることは弱さの証ではない。それは生きていることと思いやりの象徴だ。

アンソン・サン・マールテン

恐れは心の中にしか存在しない。

デール・カーネギー

自分の感情に気づいていないとき、人は危うい存在になる。

ジョン・O・ドージャー

まとめ

EQを高めるということは、判断よりも好奇心を、批判よりも共感を、反射的な反応よりも内省を選ぶ姿勢の積み重ねです。

EQを育てることで、自分の内面をより豊かにし、周囲とのつながりをより深く、あたたかいものにしていけます。

無理に大きな変化を起こす必要はありません。

今週は、ひとつだけ意識してみてください。

「いつもより少しだけ深く相手の話を聞く」

「話す前に一呼吸おく」

そんな小さな一歩でじゅうぶんです。

その積み重ねこそが、より「しなやかな自分」へ続く道になります。

他の項目:

- 行動スタイル|性格の 5 つの側面を理解する

- 自分への質問|毎日を振り返るための一覧

- 引き寄せの法則|人生の豊かさと成功を実現するためのヒント

- 日常の中の美|見過ごしていませんか?

- 自己同一性への旅路|内なる「ありのまま」と成りゆく私

一緒に学びませんか?