フィードバックを受け取ることは、人として成長するうえで欠かせない営みです。

パートナー、友人、上司――誰からであれ、フィードバックとは一種の「鏡」のようなもの。

自分では気づけない癖や思い込みを映し出し、よりよい方向に変わるためのヒントを与えてくれます。

それなのに、なぜ私たちはフィードバックを聞いた瞬間、まるで攻撃されたように感じてしまうのでしょうか。

胸がザワつく。顔が熱くなる。言い訳や反論が頭の中で一瞬にして浮かび上がる。

――それはごく自然な反応です。

私たちの自我(エゴ)が身を守ろうとして働くからです。

けれども、もしその瞬間、ひと呼吸置き、好奇心を持って耳を傾けることができたら。

そこには、今よりもっと自由で、もっと自分を理解できる世界が広がっています。

主なポイント

- フィードバックは自己理解を深め、成長のきっかけを与えてくれる「鏡」の役割を持つ。

- つい防衛的になってしまうのは、私たちの感情が反応するから。だからこそ、成長マインドセットを持つことが鍵となる。

- 反応する前に、一度立ち止まって「聞く姿勢」を整えることが大切。まずは感謝を伝え、時間をかけて消化する。

- 真意を探る質問をしたり、「1%だけでも真実かもしれない部分」を見つけることで、フィードバック体験は大きく変わる。

なぜフィードバックを受けることは難しく(そして重要)なのか

人間を相手にするとき、忘れてはならない。相手は「論理の生き物」ではなく、「感情の生き物」なのだ。

デール・カーネギー

もし私たちが完全に論理的な存在であれば、フィードバックは歓迎されるはずです。

無料で手に入る「成長のデータ」なのですから。

しかし実際には、そう簡単にはいきません。

心理学の研究でも明らかなように、フィードバックは私たちの感情や自尊心と深く結びついています。

人にとって大切な「受け入れられたい」「愛されたい」「十分でありたい」という欲求が刺激されるため、怖さや不安が生まれるのです。

心理学者シーラ・ヒーンは、この反応を**“アイデンティティ・トリガー(自己認識のスイッチ)”**が入るためだと説明しています。

「自分はダメなんじゃないか」「嫌われるかもしれない」――そんな恐れが反射的にわき上がるのです。

とはいえ、フィードバックを受け取る力を磨く価値は計り知れません。

その理由を見ていきましょう。

- ① 自分では見えない「盲点」を映す鏡になる

他人の欠点は見えるのに、自分の欠点は見えない。

マーシャル・ゴールドスミス

鏡がないと自分の顔が見えないように、私たちは自分の言動を正確に把握することができません。

自分の話し方がどう受け取られているか、振る舞いが周囲にどう影響しているか――これは他者の視点がなければ気づけない領域です。

EQ(心の知能)の研究者ダニエル・ゴールマンも、**「自己認識は他者からのフィードバックなしには成立しない」**と述べています。

例えば:

- 「私はただ効率的に話しているだけ」と思っていても、相手からは「冷たく」「強く」聞こえている。

- 自分では気づいていなかった「人の話を遮る癖」を、親しい友人が初めて指摘してくれる。

こうした盲点に気づけるのは、他者という鏡があるからこそです。

フィードバックを受ける

- ② 人間関係を深め、信頼を育む

信頼を築くシンプルな方法があります。

「(名前)さんとの関係を大切に思っているからこそ、もし私に直したほうがいいところがあれば教えてほしい。」

そう問い、真剣に耳を傾けることです。

自分の「正しさ」よりも関係性を大事にする姿勢は、相手に安心感と信頼をもたらします。

研究でも、こうした「弱さを見せる勇気」が、本物のつながりを育むと示されています。

フィードバックは、私たちを成長させるだけでなく、つながりを育む手段でもある。

ブレネー・ブラウン

- ③ 成長マインドセットを実践する最高のトレーニング

成長マインドセットとは、「能力はいつでも伸ばせる」という考え方のこと。

フィードバックを受けるという行為は、そのマインドセットを日常の中で鍛える「筋トレ」のようなものです。

「完璧であろうとする固定的な自己」を手放し、未完成の自分を学ばせていく実践の場と言えます。

- ④ 心の平穏を育む方法

批判を避けようとすればするほど、自己評価は不安定になります。

一方で、フィードバックを自ら求められるようになると、心のどこかでこう言えるようになります。

「私は、これを聞く強さを持っている。私の価値は揺らがない。」

その積み重ねが、自分への信頼や感情的なしなやかさにつながっていきます。

フィードバックを受ける

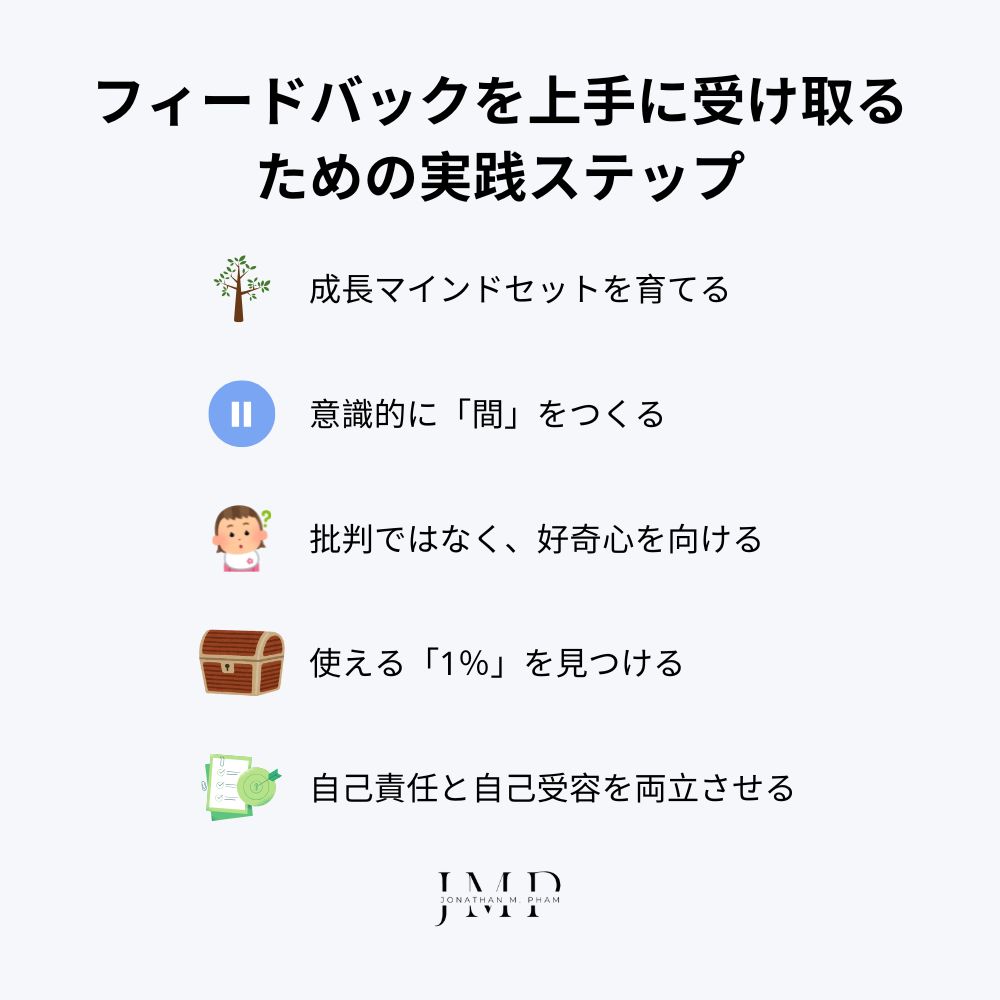

フィードバックを上手に受け取るための実践ステップ

フィードバックを受ける力は、練習すれば誰でも伸ばすことができます。ここでは、日常ですぐに実践できる方法を紹介します。

成長マインドセットを育てる

固定マインドセットの人は、「自分の能力や性質は変わらない」と信じているため、フィードバックを「評価」や「烙印」のように感じがちです。

一方で、成長マインドセットを持つ人は、「自分はいつでも学べるし変われる」と捉えるため、フィードバックを「改善のための情報」として扱えます。

実践方法

防衛的になりそうだと気づいたときは、心の中でゆっくりと言葉を思い出してみてください。

「これは評価ではない。これは情報だ。」

意識的に「間」をつくる

フィードバックを受けると、身体は危険を察知して反応します。

心拍数が上がり、お腹がぎゅっと縮まる――これは典型的な「闘争・逃走反応」です。

好奇心と防衛心は同時には存在できません。

だからこそ、まずは身体を落ち着かせることが最優先です。

実践方法

相手の言葉に反応する前に、まず一度だけでいいので「深く、ゆっくりした呼吸」をします。

軽く顎の力を抜き、足の裏に意識を戻してみてください。

この一瞬の「間」が、トリガー(フィードバック)と反応のあいだにスペースを生み、違う行動を選べる余裕をつくります。

好奇心を向ける

フィードバックを受けると、内なる批判者がすぐに叫びはじめます。

「相手は何もわかってない!」(相手を攻撃)

「私ってやっぱりダメだ…」(自分を攻撃)

このどちらでもなく、「優しいジャーナリスト」のような姿勢で向き合うことが大切です。

実践方法

「それは違う!」と反射的に感じたら、こう問いかけてみましょう。

「相手はどうしてそう感じたのだろう?」

「言葉の背景にある気持ちは何だろう?」

好奇心は、防衛反応の最強の解毒剤です。

関連投稿:八つ当たりする人|悪い知らせに対して他人を責めるのはなぜか?

使える「1%」を見つける

すべてのフィードバックが正しいわけではありません。

雑な言い方だったり、本人の思い込みが混ざっていたり、まったく的外れのこともあります。

しかし、どんなフィードバックにも「たった1%の真実」が含まれている場合があります。

実践方法

100%を鵜呑みにする必要はありません。

次のように自問してみてください。

「この中に、わずかでも心に響く部分はあるだろうか?」

たとえ90%が的外れだとしても、残りの10%が大切なヒントかもしれません。

簡単な例

親戚からこう言われたとします:

「本当に片づけができてないわね。家が散らかってて、どうやって生活してるの?」

心の中では「失礼な!」と反射的に反応するかもしれません。

でも、1%の真実を探す姿勢に切り替えると…

「最近、机の上の散らかりが気になっていた」という小さな気づきに辿り着くかもしれません。

90%は相手の価値観や口調の問題として流していいのです。

本当に必要な1%だけを大事にしましょう。

誰かがアイデアや提案をくれたら、あなたは「一つ学べるか、何も学ばないか」のどちらかだ。しかし「学びが減る」ことは決してない。

マーシャル・ゴールドスミス|『コーチングの神様が教える「できる人」の法則』(英語:What got you here won’t get you there)

自己責任とセルフ・コンパッションを両立させる

自己責任とは、自分を責めることではありません。

自分の行動の一部を認めつつ、同時に自分を思いやる姿勢を持つことです。

実践方法

たとえば、会議で相手の話を遮ってしまったとき:

行動を認める

- 「たしかに、さっき会議で(名前)さんの話を遮ってしまったね。ごめんね。」

自分を過剰に責めない

- 「興奮するとつい早口になってしまう。今、それを改善しようとしているところなんだ。」

これが、健全な自己責任です。

関連投稿:アカウンタビリティパートナー|目標達成のための「秘密の武器」

フィードバックを受ける

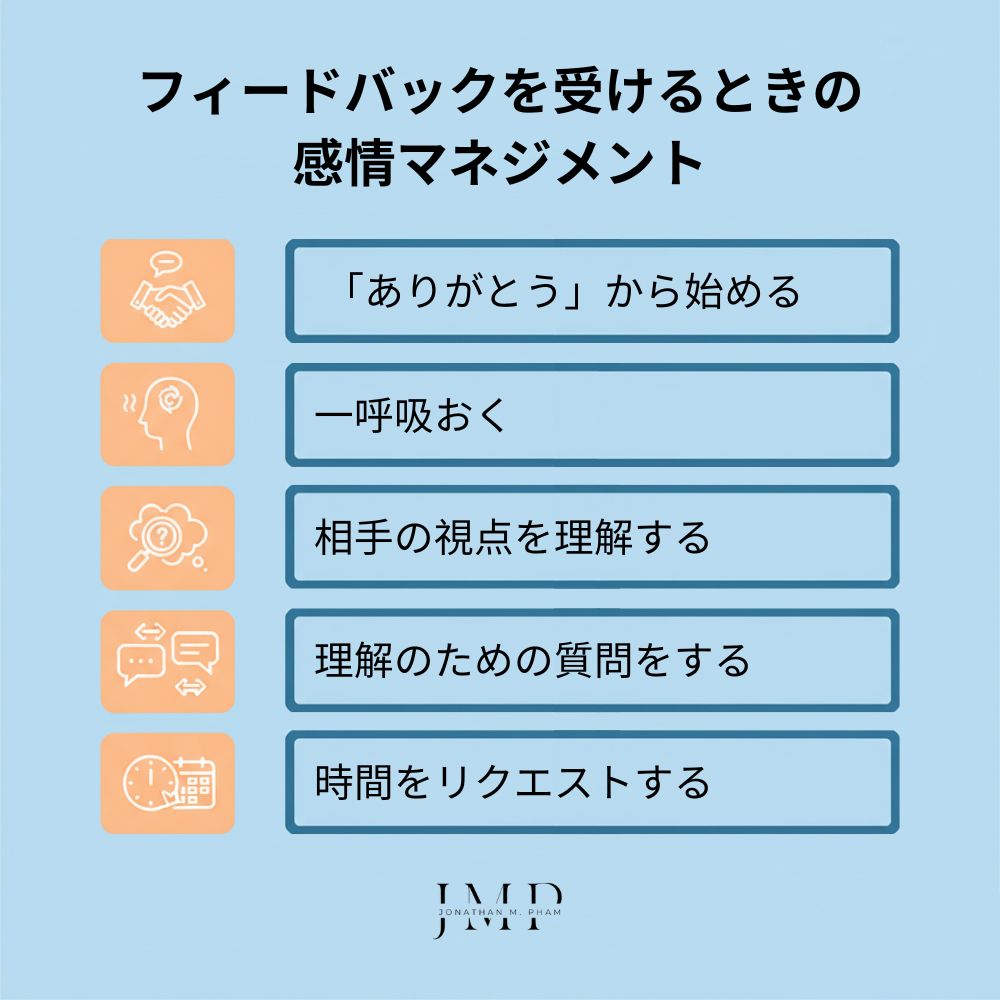

フィードバックを受けるときの感情マネジメント

フィードバックにうまく向き合うには、感情の扱い方を知ることが欠かせません。

- ① まずは「ありがとう」から始める

たったひと言の「ありがとう」は、相手への安心サインになります。

そして自分自身にとっても、時間を稼ぎ、落ち着くためのスタート地点になります。

「教えてくれてありがとう。」

「こうして時間をかけて伝えてくれて、本当にありがたいです。」

その一言だけで十分です。

- ② 一呼吸おく

意識的なひと呼吸は、感情を整えるためのもっとも手軽で、もっとも効果的な方法です。

軽んじないでください。

一呼吸が、関係性全体の空気を変えることがあります。

フィードバックは、その人自身の視点や性格、状況が反映されています。

だから、情報だけでなく「誰が」「どんな状況で」言っているのかも考えてみてください。

普段から批判的な人なら、少しフィルタリングしたほうがいいかもしれません。

逆に、普段は静かで滅多に意見を言わない人が勇気を出して伝えてくれたなら、その言葉には重みがあります。

重要なのは「無視する」ことではなく、「文脈を理解する」ことです。

- ④ 理解のための質問をする

わからないときは、聞いて構いません。

ただし、目的は反論ではなく、理解です。

❌ やってはいけない質問

「なんでそう思うの?私はそんなことしてないよ!」

✅ 理解を深める質問

「具体的に、どんな場面でそう感じたのか教えてもらえますか?」

「いまのお話をまとめると、私が○○すると、(名前)さんは△△と感じる、という理解で合っていますか?」

- ⑤ 時間をリクエストする

その場で完璧な返答をする必要はありません。

むしろ、一度持ち帰って整理したほうが誠実なことも多いです。

言い方の例:

「大切な話をありがとう。しっかり受け止めたいので、少し時間をもらってもいいですか?明日あらためて話してもいいでしょうか。」

相手への敬意を示しつつ、自分の心も守ることができます。

関連投稿:感情を理解する|人生のバランスと成功の鍵

フィードバックを受ける

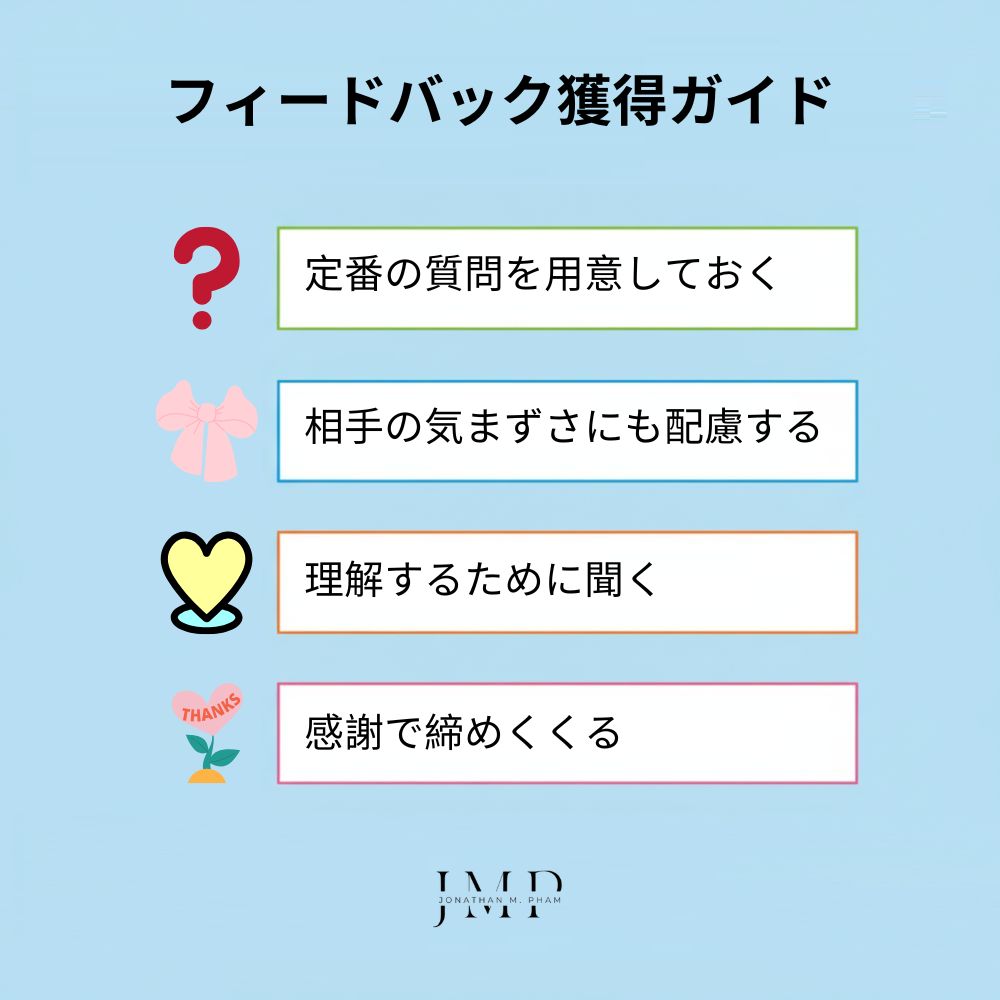

フィードバックを求め、受け取るためのガイド

Yes, you CAN ask for it. This is the ultimate growth mindset move.

定番の質問を用意しておく

相手に「フィードバックをください」と頼むのは、どうしても気まずさを感じるものです。そんなときは、あらかじめ使えるひと言を用意しておくと、気持ちがぐっと楽になります。

例:

- 「いま自分自身の成長に取り組んでいて、(名前)さんの視点をぜひ伺いたいんです。私の良いところを1つと、改善できそうな点を1つ教えてもらえませんか?」

- 「(名前)さんにとって、私はどんな友人/パートナー/同僚であると良いと思いますか?」

相手の「気まずさ」にも配慮する

フィードバックを求めるとき、気まずさや不安を感じているのは自分だけではありません。相手だって同じです。多くの人は「傷つけたくない」と思っているので、答えにくいものです。

だからこそ、相手に考える時間を与え、急かさない姿勢が大切です。

例:

- 「変な質問だと思うかもしれませんが、真剣に知りたいんです。急がなくて大丈夫なので、もし後でメールの方が楽ならそれでも構いません。」

理解するために聞く

これが最も難しい部分です。人間の脳はすぐに「でも…」「それは違う…」と反論を作り始めます。

その声を意識的にしずめ、「まず理解する」ことに集中します。

関連投稿:人の話を聞かない|人間関係と成功を静かに殺すもの

感謝で締めくくる

フィードバックをもらったあと、特に一度自分の中で消化したあとには、「ループを閉じる」ことが大切です。

相手の言葉を真剣に受け止めたことが伝わり、今後も率直で誠実なフィードバックをもらいやすくなります。

例:

- 「先日のフィードバックの件ですが、いただいた言葉をずっと考えていました。本当に参考になりました。まずは[具体的な小さな行動]から始めてみます。改めて、時間を取ってくださってありがとうございました。」

関連投稿:感謝を伝えられない人|その悪い癖の原因と直し方

フィードバックを受ける

よくある質問

役に立つフィードバックと、役に立たないフィードバックの違いは?

- 意図に注目する:相手は助けようとしているのか、それともただ批判したいだけなのか。直感も大切にしましょう。

- 内容に注目する:具体的で行動可能で、あなたの行動に焦点があるなら役立ちます。

逆に、あいまいで個人的攻撃や性格そのものに向けられたものは不十分です。

例:「怠け者だ」は×

「締め切りに遅れると、チーム全体の進行に影響が出る」は○ - 受け取ったときの感覚に注目する:視野が広がる感じがするか、それとも小さく押しつぶされる感じがするか。

なぜ複数の人からフィードバックをもらう必要があるの?

その目的はパターンを見つけることです。

1人が「静かすぎる」と言っても、それは個人の感覚かもしれません。しかし3人が同じことを言うなら、それは検討する価値のあるパターンです。

多様な視点から意見を集めることで、個人的な偏りを薄め、「共通の真実」が見えやすくなります。

誰にフィードバックを求めるべき?

あなたを信頼し、あなたの成長を願ってくれる人。また、あなたがその人の視点を価値あるものだと感じる人です。

どれくらいの頻度でフィードバックを求めればいい?

毎日は不要ですし、正直つらいです。

以下のタイミングがおすすめです:

- 行き詰まりを感じたとき

- 大きなプロジェクトやイベントの後

- 新しい環境やフェーズに入り、「現在地」を知りたいとき

フィードバックを受け取るときのよくある失敗は?

- 防御的になる:反論・正当化・言い訳。これが学びを最も阻害します。

- 個人的に受け取りすぎる:自分の価値まで否定されたように感じてしまう(実際は違います)。

- 相手が悪いと思う:相手の問題として片づけてしまう。

- 行動しない:意見を求めておきながら何もしないと、いずれ誰も言ってくれなくなります。

フィードバックを求めないことよりも、求めておいて何もしない方が悪い。

フランク・ソネンバーグ

フィードバック・モデル

SBIモデル(Situation, Behavior, Impact)

状況・行動・影響の3つに分け、人格ではなく具体的な出来事に基づいてフィードバックを行うための枠組み。

ペンドルトンモデル(Pendleton)

受け手が積極的にフィードバックに参加することを重視した4ステップ:

- 強みを特定する

- 改善の余地を検討する

- 他者から意見を集める

- 改善のための行動計画を立てる

STARモデル(Situation, Task, Action, Result)

状況・課題・行動・結果の4つを整理することで、フィードバックの内容とその影響を明確にするフレームワーク。

フィードバックを受ける

まとめ

フィードバックを受け取る力は、一生を通じて磨いていくスキルです。

完璧になることはありませんし、防御的になる日も、傷つく日も、きっとあります。

それでも大丈夫です。

大切なのは「フィードバックに対する反応が、ほんの1%でも前よりよくなること」。

防御モードから好奇心に切り替わるまでの時間を、1週間→1日→1時間→1分→1秒と縮めていけること。

そして、うまくいかない日も自分をやさしく扱うことです。

すべてのフィードバックは練習の機会。

成長マインドセットを育て、立ち止まり、耳を傾け、自分自身と相手を以前より少しだけ明確に見るためのチャンスです。

他の項目:

- フィードフォワード|フィードバックよりも優れた選択

- 助けを求めること|弱さから生まれる力

- 極度の負けず嫌いの心理|成功への道の落とし穴

- ストイックな人の特徴|従うべき12の原則

一緒に学びませんか?