たった一言で、その日の気分が一気に変わってしまうことがあります。

自分のアイデアや努力を誰かに否定されたり、ちょっとした皮肉を言われたりした経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。

それは建設的なフィードバックではなく、心に小さな傷を残すような言葉。受け取った側はすぐに気づきますが、実は自分自身が無意識に「人を傷つける発言をする人」になっていることも少なくありません。

本記事は「誰かを責める」ことが目的ではありません。むしろ、多くの人が知らず知らずのうちに持ってしまう悪い習慣について、一緒に考えていくためのものです。

主なポイント

- 人を傷つける発言をするのは、相手を改善に導くのではなく、価値を下げたり否定したりすることを目的にしてしまいます。

- 多くの場合、その背景には不安やストレス、優位に立ちたい気持ちなどが隠れており、露骨な攻撃だけでなく、気づきにくい嫌味や悪口として現れることもあります。

- この習慣をやめるためには、まず自分の言葉を振り返ることです。話す前に一呼吸おき、「それは本当に言う価値があるのか?」と考えます。さらに、相手の人格ではなく行動に焦点を当て、より具体的で前向きな伝え方を意識することが大切です。

人を傷つける発言とは?

私たちは時に、厳しい言葉を「愛のムチ」や「率直な意見」と正当化しがちです。しかし本当の意味での「厳しさ」は、相手を思いやり、改善や成長につなげる意図があります。一方で人を傷つける発言には、その思いやりの部分が欠けてしまっています。

本質的にそれは「相手を高めるため」ではなく「相手を貶めるため」の言葉です。行動ではなく人格そのものを攻撃してしまうことが特徴です。

例えば:

- 「予算の表計算に少し計算ミスがあったね。会議の前に直しておこう。」

- 「この予算表、完全にぐちゃぐちゃじゃない?本当に確認してるの?」

前者は具体的な問題点を指摘し、解決への道筋を示しています。後者は「ぐちゃぐちゃ」という曖昧な言葉で否定し、相手の能力を攻撃しているだけです。受け取る側に残るのは「改善のきっかけ」ではなく「不快感」でしょう。

こうした発言には、皮肉、苛立ち、見下すような感情が含まれがちです。

「健康を心配しているよ」という言葉と、「よくそんなもの食べられるね」という言葉の違いを想像してみましょう。前者には配慮があり、後者には否定しかありません。

破壊的なコメントとは、私たちが日常的に口にする皮肉や嫌味であり、相手を貶めたり傷つけたり、あるいは自分を優位に見せる以外の目的を持たない言葉である。

マーシャル・ゴールドスミス

人を傷つける発言をする人

人を傷つける発言の特徴

- 曖昧な批判(「このプロジェクト、全部ダメだね」など)

- 人格への攻撃やレッテル貼り(「君は怠け者だ」「無能だ」など)

- 否定的な感情を伴っている

- 改善に向けた具体的な提案がない

建設的な意見と人を傷つける発言の違い

誰かの行動に対してコメントしたくなるとき、私たちはいつも選択を迫られます。

その言葉は相手を励まし、成長につなげるものになるのか。それとも相手を傷つけ、やる気を奪うものになるのか。

この選択こそが、「建設的な意見」と「人を傷つける発言」の違いです。

私は以前、「ポジティブでない意見=ネガティブな意見」だと思っていました。しかし実際には、建設的な意見はたとえ欠点を指摘するとしても、そこには「相手を思いやる気持ち」と「改善を願う姿勢」があります。

それはつまり、こういうことです。

「少し言いにくいけれど、(名前)さんの可能性や関係性を大事に思っているから、より良くなるように伝えているんだ。」

一方、人を傷つける発言は、相手の成長よりも自分の苛立ちや優位性を優先します。相手と一緒に問題を解決するのではなく、その場で勝ちたい、感情をぶつけたい――そんな動機から出てくることが多いのです。

たとえるなら、前者は「味方」としての言葉であり、後者は「攻撃者」としての言葉です。

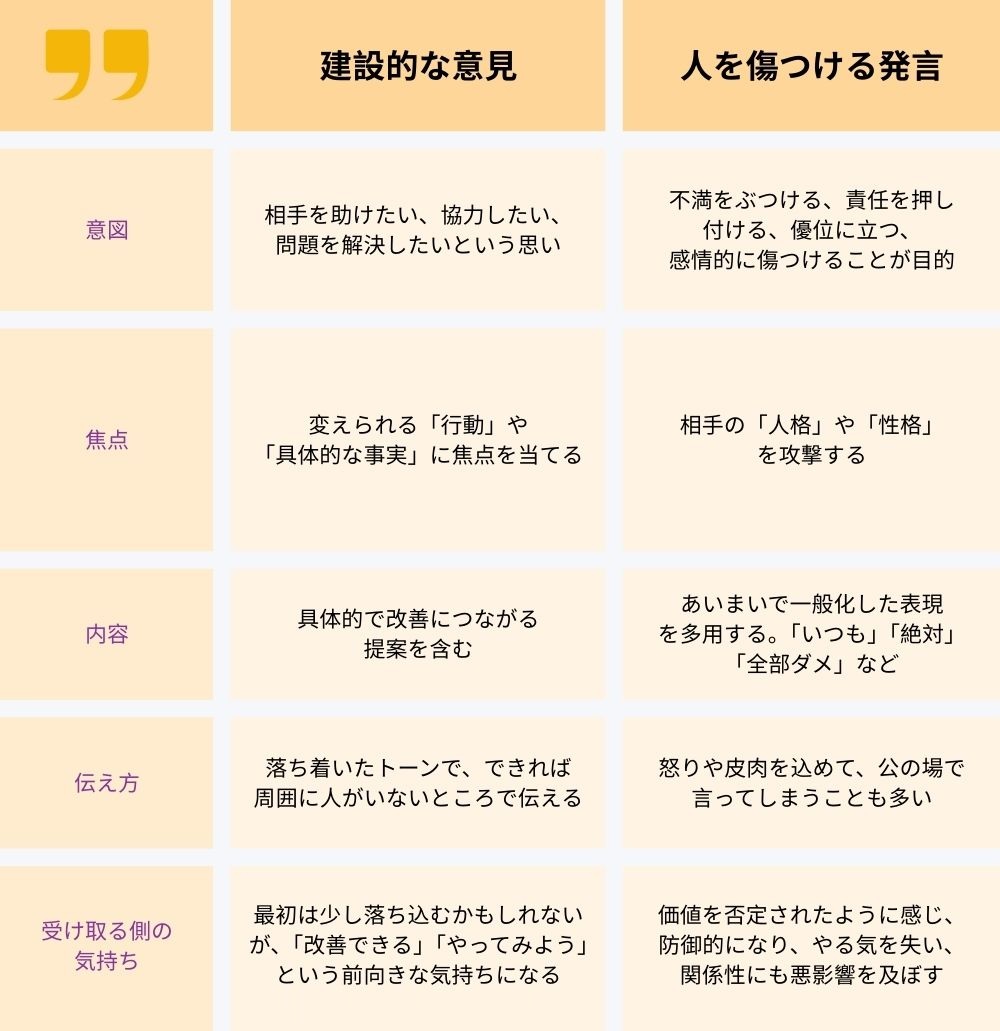

| 比較項目 | 建設的な意見 | 人を傷つける発言 |

| 意図 | 相手を助けたい、協力したい、問題を解決したいという思い | 不満をぶつける、責任を押し付ける、優位に立つ、感情的に傷つけることが目的 |

| 焦点 | 変えられる「行動」や「具体的な事実」に焦点を当てる | 相手の「人格」や「性格」を攻撃する |

| 内容 | 具体的で改善につながる提案を含む | あいまいで一般化した表現を多用する。「いつも」「絶対」「全部ダメ」など |

| 伝え方 | 落ち着いたトーンで、できれば周囲に人がいないところで伝える | 怒りや皮肉を込めて、公の場で言ってしまうことも多い |

| 受け取る側の気持ち | 最初は少し落ち込むかもしれないが、「改善できる」「やってみよう」という前向きな気持ちになる | 価値を否定されたように感じ、防御的になり、やる気を失い、関係性にも悪影響を及ぼす |

建設的な意見と人を傷つける発言の違い

例:友人がいつも遅刻してくる場合

- 人を傷つける発言

「また遅刻?もう本当に予定を立てる意味ないよね。失礼だと思わないの?」 - 建設的な意見

「最近、待ち合わせで時間が合わないことが多いよね。ひとりで待つとちょっと寂しい気持ちになるんだ。たとえば、実際に会いたい時間より15分早めに約束をしてみるとか、他にいい方法を一緒に考えられるかな?」

どちらも同じ「遅刻」という問題に触れています。

しかし前者は相手を攻撃するだけで解決策はなく、後者は相手を責めずに新しい方法を探す余地を残しています。

人を傷つける発言の種類

人を傷つける発言をする人は、必ずしもあからさまに攻撃的な態度をとるとは限りません。時には分かりやすく、時にはとても巧妙に隠れてあらわれます。ここでは代表的なパターンを見ていきましょう。

露骨な攻撃

これは最も見分けやすいタイプです。相手を小さく見せたい意図が、皮肉や権威の言葉にうっすらと隠されているものの、ほとんど隠しきれていません。

- 嘲笑や皮肉

ユーモアに見せかけた批判で、「冗談だよ」と言い逃れができる一方で、相手には確実に刺さる言葉です。

例:「また君の“素晴らしいアイデア”か。楽しみだな。」

表面上は褒めているように聞こえても、口調には見下すニュアンスが含まれており、相手を不快にさせます。 - 陰口・噂話

さらに厄介なのは、本人に直接言わず、第三者に不満を漏らすケースです。職場の同僚について別の同僚に愚痴を言ったり、家族の誰かについて別の家族に不満をこぼしたりすることがそれにあたります。一見、ストレス発散のように思えても、信頼関係を壊し、直接的な解決を妨げ、陰で不健全な環境を作り出します。

ゴシップ(陰口)とは、問題を解決できない人と一緒に、ネガティブなことを話すことである。

デイブ・ラムジー

気づきにくい嫌味や皮肉

こちらは、実は自分でも無意識に口にしてしまうことがあるタイプです。一見取るに足らないように見えても、相手の努力や意欲を否定する効果を持ちます。

- 軽視する一言

一生懸命取り組んだ成果に対して「そんなの簡単だよ」と言われた経験はありませんか?

「それだけ?」「そんなに時間かかったの?」といった言葉も同様です。これらは努力の価値を奪い、挑戦した事実を無意味に感じさせます。 - 会話を遮る一言

「それは無理」「どうでもいい」「まあ、いいけど」――こうした言葉は、議論や対話の可能性を一瞬で閉ざしてしまいます。改善の余地を与えるのではなく、ただ拒絶のサインを突きつけるだけです。 - 皮肉交じりの褒め言葉

「へえ、本当にできたんだ。意外だな!」

「今日はずいぶん小ぎれいにしてるじゃない。」

一見すると褒め言葉ですが、裏には「期待していなかった」「普段はそうじゃない」という低い評価が隠れています。

こうした「些細な一言」は、言った本人にとっては大した意味がないかもしれません。しかし受け取った相手にとっては「挑戦しづらい」「意見を言いにくい」と感じる要因となり、周囲の雰囲気を徐々に閉ざしていきます。

人を傷つける発言をする人

見落としがちな盲点:「そんなこと言ったっけ?」

ここからは少し耳の痛い話です。

他人のやり取りを見れば「人を傷つける発言」に気づきやすいのですが、自分自身がどのくらいそうした言葉を口にしているかを正しく把握するのは難しいものです。

問題なのは、発言者の「認識」と受け手の「体験」がしばしばまったく違うという点です。

私たちにとっては何気ない一言で、その後すぐに忘れてしまうようなことでも、相手はその言葉を一日中反芻しているかもしれません。

私たちは自分を「意図」で評価します(「ただ冗談のつもりだった」「ストレスが溜まっていた」など)。

しかし他人は「影響」で評価します。

多くの場合、私たち自身は「そんなこと言ったっけ?」とすぐに忘れてしまいます。しかし受け取った側にはしっかりと残り、積み重なっていきます。

関連投稿:人の話を聞かない|人間関係と成功を静かに殺すもの

なぜ人は人を傷つける発言をしてしまうのか

人を傷つける発言が周囲に悪影響を与えることは、誰もが理解しています。にもかかわらず、なぜ私たちは時にそのような言葉を口にしてしまうのでしょうか。

以前の私は、それをただの「悪い癖」のようなものだと思っていました。関節をポキポキ鳴らすのと同じように、やめれば済むものだと。

しかし振り返ってみると、必要以上に厳しい言葉や冷たい言い方をしてしまったときは、ほとんどいつもその裏に別の要因が隠れていました。

人は安心していて、満たされていて、気持ちが穏やかなときには、他人を攻撃する必要を感じません。

多くの場合、人を傷つける発言は、自分の内面の状態を映し出す「感情のスナップショット」なのです。

ここでは、よく見られる背景要因をいくつか紹介します。

- 不安を隠すための防御反応

もっとも大きな要因のひとつは「劣等感」や「不安」です。自分が小さく、足りない存在だと感じるとき、人を否定することで一時的に優位に立てたような錯覚を得ます。

- 相手の欠点を指摘すれば、自分の方が賢く思える。

- 相手の選択を批判すれば、自分の方が正しいと感じられる。

これは典型的な防衛メカニズムであり、本当は失っているバランスを取り戻そうとする試みなのです。

- ストレス

ゆっくり休めているときと、時間に追われ、問題をいくつも抱えているときとでは、思考も感情もまったく違います。

余裕がなくなると、真っ先に失われるのは「忍耐力」と「共感力」です。

人を傷つける発言は、あらかじめ計画されたものではなく、疲弊によって「フィルターを通せない状態」で出てしまうことが多いのです。

建設的な対話にエネルギーを割くより、感情をぶつける方が簡単に思えてしまうからです。

- コントロール欲や責任逃れ

物事が思い通りに進まないとき、人は批判を通じて「状況を取り戻そう」とすることがあります。

「ここがダメだ」と指摘することで、自分が基準を持ち、上に立っているような錯覚を得るのです。

また、批判は時に「責任逃れ」の手段にもなります。

自分が果たせなかった役割から注意を逸らすために、他人のやり方に欠点を見つけて非難する。

問題解決に貢献するよりも、他人の失敗に焦点を当てる方が楽だからです。

- 学習されたコミュニケーション習慣

私たちは、育った環境や過ごした職場で「コミュニケーションの型」を身につけます。

家庭や職場で皮肉や辛辣な指摘、からかいが当たり前だった場合、それを「普通のやり方」と思い込み、大人になってからも繰り返してしまうのです。

特に影響力のある人から学んだパターンは、無意識に自分の中に刷り込まれ、「人を傷つける発言をする人」として振る舞う原因になります。

人を傷つける発言をする人

関連投稿:言い訳をすること|この悪い癖をやめる方法

人を傷つける発言の悪影響|この習慣をやめるべき理由

「本気じゃなかったのだから大丈夫」「ただの言葉なんだから、すぐ忘れるだろう」――そう思いたくなることがあります。

しかし実際には、言葉は感情の現実をつくり出します。池に石を投げれば波紋が広がるように、何気ない一言が相手の心に波を立て、その余波は人間関係や職場の雰囲気、さらには自分自身の心にまで及びます。

この「習慣」の代償を正しく理解すると、なぜ手放す必要があるのかがよくわかります。

- 相手のやる気や成長を奪う

最も直接的な影響は、言葉を受け取った人のモチベーションに表れます。

努力を皮肉で返されたり、「大したことない」と一蹴されたりすると、相手は「改善点」を学ぶのではなく、「挑戦するのは危険だ」と学んでしまいます。

誰しも、楽しみにしていたことを誰かの否定的な一言で一気に冷まされた経験があるはずです。アイデアを諦めただけでなく、心の火が少し消えてしまったように感じたのではないでしょうか。

破壊的な批判は人間の可能性にとって最大の敵である。それはがんや心臓病よりも深刻だ。病気は最終的に肉体を蝕むが、破壊的な批判は人の魂を殺し、肉体だけを歩かせる。

ブライアン・トレーシー

- 恐怖と「イエスマン文化」を生む

家庭でも職場でも、グループの中で人を傷つける発言をする人がいると、その影響はさらに広がります。

特にリーダーや発言力の強い人が批判的な言葉を繰り返すと、周囲はすぐに学びます――「沈黙していた方が安全だ」と。

その結果、

- 新しいアイデアを出せなくなる

- 失敗を認められなくなる

- 本音を言わず、形だけ「はい」と同意するようになる

こうしてチームは強くなるどころか、表面上は平和でも水面下では不満と不信が募っていくのです。

信頼は、感情的な安心感がなくなると一気に崩れてしまいます。

- 自分自身の評判を損なう

最後に忘れてはいけないのは、人を傷つける発言は相手だけでなく、発言した本人の心にも跳ね返ってくるということです。

他人の欠点ばかり探していると、脳は「良い点より悪い点を先に見る」ように訓練されてしまいます。やがて周囲から「いつも文句ばかり言う人」「一緒にいると疲れる人」と思われ、孤立していくのです。

自分では「強さ」を示しているつもりでも、実際にはネガティブな自分の世界を自らつくり出しているだけです。

そして本当のところ、親切や思いやりは受け取る側以上に、与える側の心を豊かにするのです。

人を傷つける発言をする人

人を傷つける発言から建設的なフィードバックへ変える方法

良いニュースがあります。人を傷つける発言は「癖」である以上、意識すれば変えることができます。

大切なのは、一夜にして完璧に話し上手になることでも、ネガティブな感情をゼロにすることでもありません。

要は「気づく → 立ち止まる → より良い選択をする」回数を少しずつ増やすことなのです。

「批判者」(過去を裁く人)から、「コーチ」(未来に向けて改善を促す人)へ――。

この意識の転換が、言葉の力を変えていきます。

ここでは、実践できる具体的なステップをご紹介します。

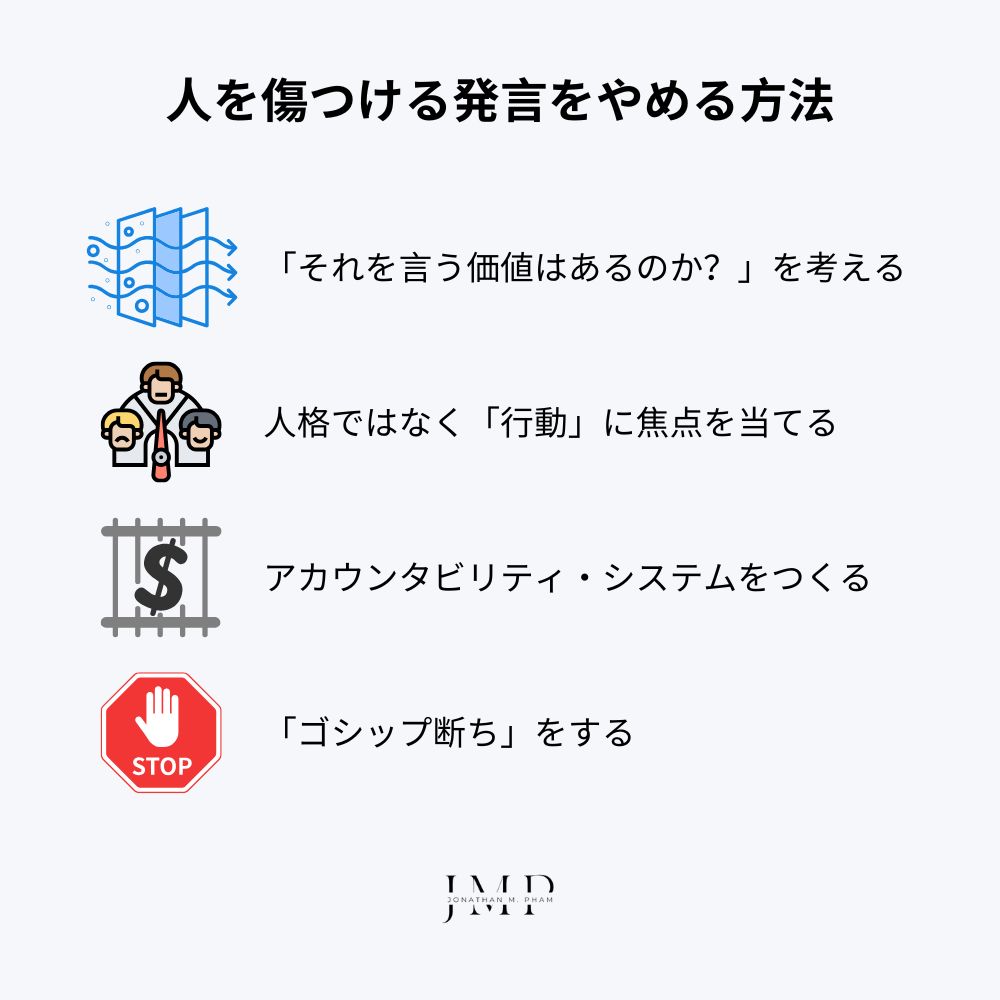

「それを言う価値はあるのか?」を考える

苛立ちや不満を感じたときほど、一度呼吸を整え、心の中でこう問いかけてみましょう。

- それを言う価値があるのか?

- この一言は相手や状況を改善する助けになるか?

- この関係を良くすることにつながるか?

- 今このタイミング、この場所で言うべきか?

答えが「いいえ」なら、多くの場合、最良の選択は「沈黙」です。

この「一呼吸の余裕」が、後悔する言葉を防ぎ、建設的な結果を生み出します。

人格ではなく「行動」に焦点を当てる

どうしてもフィードバックが必要なときは、相手の性格や人格ではなく、具体的な行動に注目します。

これこそが建設的なフィードバックの基本原則です。

×「本当にだらしないね」

○「今週のプロジェクトファイル、少し探しにくかったです。ラベルの付け方を一緒に工夫できませんか?」

攻撃ではなく協力を促すことで、防御的な反応を避け、課題を「解決可能な問題」として提示できます。

アカウンタビリティ・システムをつくる

人を傷つける発言をする人が習慣を断ち切れない最大の理由は、「自分には直接的なダメージがない」からです。

だからこそ、外部からの仕組みが必要です。

マーシャル・ゴールドスミス博士は、自分自身が「人を傷つける発言」をやめられないことに悩み、思い切った方法をとりました。

博士はスタッフを集めてこう宣言しました。

「一つだけ直したいことがある。それは人を傷つける発言をやめることだ。もし私が誰かについてまた破壊的なコメントをしたら、1回につき10ドル払う。必ずこの癖を直すから、遠慮なく指摘してくれ。」さらにスタッフを鼓舞するように、「本気で協力してほしい」と熱く語りました。

ところが、そんな熱意は必要ありませんでした。なぜならスタッフたちは、むしろ博士を「罠」にかけてでも10ドルをもらおうとしたからです。彼らは、博士が必ず辛辣な言葉を吐きそうな人物の名前をわざと口に出し、博士は見事に引っかかってしまいました。

「マックスって博士号を持ってるらしいけど、信じられるか?あいつ何もわかってないじゃないか。」

→ はい、10ドル。顧客から電話がかかってきたときには、

「彼はケチだから支払おうとしないんだよ。」

→ また10ドル。その日の午前中だけで、なんと50ドルを失いました。

あまりの出費に、午後はオフィスに鍵をかけ、誰とも話さないことにしたほどです。もちろん、話さないで逃げていては問題は解決しません。けれども「金銭的な痛み」は強烈なきっかけになりました。

翌日は30ドルのマイナス、さらにその翌日は10ドル。

このルールは数週間にわたって続けられ、博士の財布からは少なくない金額が消えていきました。しかし、次第に「無駄なお金を払いたくない」という気持ちが抑止力となり、博士の発言は大きく改善。最終的には96パーセンタイルという高い水準にまで改善し、破壊的な発言はほとんどなくなったそうです。

私たちは必ずしもお金を使う必要はありません。信頼できる友人や同僚にお願いして、「もし私が皮肉を言ったら優しく教えてほしい」と伝えるだけでも十分です。

外からのフィードバックが、見えない自分の癖を修正してくれます。

「ゴシップ断ち」をする

シンプルですが非常に効果的なルールがあります。

- 課題があるなら、本人に直接伝える。

- 課題がないなら、その人について話すときは必ずポジティブに。

つまり、当人がいない場での否定的な会話には加わらない、ということです。

最初は難しく感じるかもしれませんが、これが信頼と誠実さを築く最短の方法です。

ゴシップをやめることで、問題は「建設的に話し合う」か「手放す」かのどちらかになります。

どちらにしても、無駄な悪循環からは解放されるのです。

関連投稿:心の知能 (EQ)|人生を豊かにするための鍵

発言の前に立ち止まる

知識を得ることは力になります。しかし、本当の変化は、それを日常に活かしたときにはじめて起こります。ここまでで「人を傷つける発言をする人」の特徴や理由、改善の方法を見てきました。では最後に、少し立ち止まって、自分自身に問いかけてみましょう。

ここで大切なのは「気づき」です。自分を責める必要はありません。むしろ、ちょっとした内省が習慣化すれば、自然に発言の質が変わっていきます。

- 記憶を呼び起こす

最近、自分が言われて強く落ち込んだ言葉を思い出してみましょう。なぜその言葉は心に刺さったのでしょうか? 公の場で言われたから? 皮肉っぽい口調だったから? ただ批判するだけで解決策がなかったから? - 自分のトリガーを探す

どんなときに、つい批判的な言葉が口をついて出てしまいますか? 時間に追われているとき? お金や仕事のストレスを感じているとき? 特定の相手と話しているとき? それとも、自分の能力に不安を感じているとき? - 動機をチェックする

来週、誰かにフィードバックを伝える前に、自分にこう問いかけてみましょう。

「私はこの人を助けたいのか? それとも、ただ苛立ちをぶつけたいのか、正しさを証明したいだけなのか?」 - 別の言い方を考える

最近、人に批判をした(あるいはしたくなった)場面を思い出してください。その言葉を「協力者」としての立場で言い直すなら、どんな表現になるでしょうか?

こうしたセルフチェックを日常に少しずつ取り入れることで、「知っていること」を「実際に生きること」に変えていけます。

関連投稿:自分探しのジャーナルプロンプト110選|自分自身をよりよく理解する

名言から学ぶ「破壊的な批判」

フィードバックは多ければ多いほど良い。ただしそれは客観的であり、批判的でない限りにおいてだ。

ブライアン・トレーシー

前向きな批判とは、相手を成長させるために与えるものだ。破壊的な批判とは、相手を傷つけ、貶め、壊すために行うものだ。

L・ライオネル・ケンドリック

フィードバックをするときは、できる限り描写的に、判断を最小限にすることだ。

エドガー・H・シャイン

最も破壊的な批判とは、無関心である。

E・W・ハウ

人を傷つける発言を乗り越える方法? ただ、もう少し愛すること。それだけだ。

スリ・チンモイ

人を傷つける発言を受けたときの対処法

この記事の焦点は「自分が人を傷つける発言をしないこと」ですが、現実には受ける側になることも避けられません。そのときに役立つポイントを整理します。

- すぐに真に受けない

批判をそのまま吸収せず、まず一呼吸おきましょう。多くの場合、その言葉は相手自身のストレスや不安を反映しているだけで、自分の価値とは関係ありません。 - 小さな真実を探す

厳しい言葉の中にも、改善に役立つヒントがひとつだけ隠れていることがあります。感情的な部分は手放し、その「小さな真実」だけを取り入れれば十分です。 - 境界線を引く

フィードバックの名を借りた攻撃を受け入れる必要はありません。繰り返される場合には、

「意見をいただけるのはありがたいのですが、個人的な攻撃に感じられると前に進むのが難しいです」

と伝えるのも、健全な自己防衛のひとつです。

まとめ

ここまで読んで、「自分も人を傷つける発言をする人に当てはまるかもしれない」と感じた方もいるでしょう。でも、それは人間であれば自然なことです。大事なのは、その衝動と「気づき」の間の距離を少しずつ短くしていくことです。

発言を変えることは、会話を変える以上の意味を持ちます。周囲との関係そのものを豊かにし、自分自身の人生の質を高めるのです。

私たちが人に「安心して挑戦できる」「失敗しても大丈夫」「本音でいられる」という空間を与えられるとき、そこから本当の成長と信頼が生まれます。

有名なエグゼクティブコーチ、マーシャル・ゴールドスミス博士が書いたベストセラー『What Got You Here Won’t Get You There』からインスピレーションを得て編集

他の項目:

- 自分の意見を押し付ける人|その悪習の背後にある心理

- 八つ当たりする人|他人を責めるのはなぜか

- 「私はこういう人間だから」と言う人|自我に支配されたとき

一緒に学びませんか?