神の道――獅子の頭からの一歩を踏み出した者のみが、その価値を証明できる。

インディ・ジョーンズ/最後の聖戦(1989)

「信仰の一歩」のシーン

聖杯が眠る部屋へたどり着くためにインディが挑む3つの試練

–神の息(The Breath of God):多数の鋭い回転する刃をかわす試練です。 ヒント:「悔い改めて通れ (Only the penitent man will pass)」

–神の言葉(The Word of God):床に敷き詰められた文字の中で、正しい道筋を選んで進む試練です。選んだ文字が間違っていると床が崩落します。 ヒント:「神の言葉をたどれ (Only in the footsteps of God will he proceed)」

–神の道(The Path of God):目の前が深い谷となっており、一見すると渡る橋がない試練です。 ヒント:「神を信じて進め (Only in the leap from the lion’s head will he prove his worth)」— 実際には、手前の壁と同じ色の橋があり、信じて一歩踏み出すことで渡れるという仕掛けです。

あの映画のワンシーンを、私は今でも鮮明に覚えています。

インディ・ジョーンズが、深く暗い奈落の手前に立ち、血を流す父を背に、日記に書かれた一言――「信仰の一歩を踏み出せ」――を頼りに、何も見えない空間へと足を踏み出すあの瞬間。

初めてそのシーンを観た十代の頃、私は釘付けになっていました。

「もし、本当に何もなかったらどうするんだろう?」

そう思うと、胃の奥がきゅっと締め付けられるような感覚に襲われたのを覚えています。

橋も、ロープも、助けもない。ただ足元に広がる“空白”。

それでも彼は、一歩を踏み出す。

この「信仰の一歩」は、単なる勇気の物語ではなく、私たち人間の最も根源的な恐れ――「未知への恐怖」――に触れているのだと思います。

「何もない」かもしれない場所へ飛び込む。

自分が信じている“地面”が、実は幻かもしれないと知ること。

それこそが、私たちが本能的に避けようとする行為なのです。

あのシーンは、それからずっと私の心に残り続けています。

特に二年前、私は安定した会社員の職を辞め、自分自身の探求とこのブログの立ち上げを決意したとき、まさにあの「獅子の頭」の前に立つ気分でした。

当時、私は国際的なデジタルエージェンシーでSEOマネージャーとして働いていました。

安定した収入、分かりやすい肩書き、数字で測れる成果――すべてが「確実」そうに見えました。

しかし、心のどこかで、次第に違和感が大きくなっていったのです。

デジタルの世界(そしてビジネスの世界全体)は、根底に「確実さ」への渇望があります。

私たちは「必ず結果を出せます」と豪語しながら、実際には何千もの変数に左右される現実を知っていました。

それでも、人々の「未知への不安」をなだめるために、“確実な未来”を約束しようとする。

そんな世界を離れ、「保証のない」道を歩み始めたとき、私はまさに奈落の縁に立たされている気分でした。

頭の中では、あの声が響きます。

「もし何もなかったら?」「もし失敗したら?」

それでも、私は一歩を踏み出しました。

試行錯誤しながら、哲学やスピリチュアルな探求を続けるうちに、私は少しずつ気づき始めました。

私たちは、不確実性を“敵”だと思っているけれど、実はそれこそが生命そのものの仕組みなのだと。

不確実性は「例外」ではなく、「原理」です。

それを受け入れることは、何もない闇に飛び込むことではなく、本来の生を生き始める第一歩なのです。

現代社会では「VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)」という言葉がよく使われますが、その中身は決してビジネス用語の飾りではありません。

この世界に、絶対的な保証など存在しないのです。

だからこそ、未知と向き合う力は、もはや特別なスキルではなく「生きる力」そのものになっているのだと思います。

生きるとは、「立ち尽くすこと」ではなく、「踊りに加わること」。

人生とは、分からないことの連続であり、変化を受け入れ、今という瞬間を最善に生きること。そして次に何が起こるか分からないままに楽しむ――その“おいしい曖昧さ(Delicious Ambiguity)”こそが人生なのです。

ギルダ・ラドナー

さあ、この「おいしい曖昧さ」の世界を、これから一緒に味わっていきましょう。

主なポイント

- 不確実性は人生の例外ではなく、存在の根本原理である。

- 「未知への恐怖」は生存本能として自然だが、現代文化がそれを過剰に増幅させている。

- 安心を求めるあまり、「偽りの確実性」(固定的な自己像やドグマ)にしがみついてしまう。

- 不確実性を受け入れることは虚無主義ではなく、謙虚さの表れであり、「なぜ」から「今、何を」に焦点を移す行為。

- 結果ではなくプロセスを、コントロールではなく影響を、「正しさ」ではなく本物さを重視する心の転換が必要。

- 価値観に根ざし、マインドフルネスを実践し、好奇心を持ち、小さな行動を重ねることで、揺るがぬ心の土台を築ける。

- そして最終的に、不確実性への恐れを癒すのは、未来への打算ではなく、「今この瞬間への愛」である。

不確実性への省察

人生はチョコレートの箱のようなものだ。開けてみるまで、どんな味か分からない。

フォレスト・ガンプ

不確実性を受け入れる

不確実性は生命の原理である

私たちは、人生を“計画できるもの”として扱うのが好きです。

5年後のキャリアプラン、来年の旅行計画、子どもがまだ小さいうちから描く将来設計……。

まるで人生が、予測可能で直線的なプロジェクトであるかのように。

けれど、実際のところ人生は「プロジェクト」ではなく、「プロセス」です。

そして、そのデフォルト設定は秩序ではなく――混沌です。

不確実性は詩的な比喩ではありません。

それは現実そのものの性質であり、私たちはあらゆる領域でそれを経験しています。

- 🫀 健康と寿命

自分の健康状態や寿命を正確に知る人などいません。

今日、友人と楽しく語らっていた人が、明日には予期せぬ事故でこの世を去るかもしれない。

それが、私たちの生きている世界の現実です。

- 🤝 人間関係

人とのつながりもまた、絶対ではありません。

深い絆を築いた相手と、数年後には仕事や環境の変化によって自然と疎遠になることもある。

どんなに強固に見える関係も、流動的な条件のもとで成り立っています。

- 💼 経済

仕事の安定、景気の動向、収入の見通し――それらも常に変化の中にあります。

たとえば数年前、ChatGPTのようなAIがここまで急速に世界の働き方を変えると、誰が予想できたでしょうか。

- 🧠 認知と判断

私たちの脳は、常に“不完全な情報”のもとで意思決定をしています。

確実な答えを得るよりも、確率を読み、リスクを調整し、柔軟な戦略を立てること。

それが人間の思考の現実的なあり方です。

- 🔬 科学と知識

科学でさえも、絶対ではありません。

かつては「地球中心説」が常識でしたが、16世紀に「太陽中心説」がそれを覆しました。

そして今では、太陽でさえ宇宙の中心ではなく、銀河の中のひとつの星にすぎないことが分かっています。

宇宙は膨張を続け、どの点もそれぞれの「観測可能な中心」を持つ。

言い換えれば、この宇宙には“唯一の中心”というものが存在しないのです。

こうして見ていくと、「不確実性」はむしろ自然な状態であり、それなしに世界は存在し得ません。

東洋思想の根幹にある「無常」という概念も、まさにその理解を示しています。

思考も、感情も、身体も、人間関係も――すべてが刻一刻と変化し続ける。

今日の自分は、昨日の自分ではなく、明日の自分でもない。

科学にも、同じ洞察があります。

- ⚛️ 現実の確率的な性質

現代物理学によれば、宇宙は完全に決定論的ではありません。

量子力学の「ハイゼンベルクの不確定性原理」は、原子や粒子のレベルでも“根本的なゆらぎ”が存在することを示しています。

それは私たちの知識が足りないせいではなく、宇宙そのものの性質なのです。

- 🔢 統計力学

ひとつの分子の動きを正確に予測することは不可能でも、全体の傾向(温度や圧力)は統計的に理解できます。

しかし、その「全体」の安定の裏で、個々の粒子は常に予測不能に動いているのです。

- 🦋 カオス理論

「バタフライ・エフェクト(蝶の効果)」という言葉を聞いたことがあるでしょう。

ブラジルで蝶が羽ばたくと、遠く離れたテキサスで竜巻が起こるかもしれない――そんな比喩です。

私たちの人生もそれと同じ。

小さな選択や偶然の出来事(たとえば通勤ルートを変える、見知らぬ人に声をかける、あるいは私の場合「なぜか日本語を学び始めたこと」)が、思いがけない連鎖を生み、人生の方向を大きく変えていくのです。

人の心の状態、環境、経済の動き、他者の行動――

何十億という変数が複雑に絡み合う世界で、人生を完全に予測することなど不可能です。

すべての初期条件を知り得たとしても、変数の多さそのものが“長期的な予測”を不可能にしてしまうのです。

不確実性を受け入れる

だからこそ、人生が不確実に感じられるのは当然のことです。

そもそも、そうでない人生などあり得ません。

私たちは、インドの有名な寓話に出てくる「象を触る盲人たち」のような存在です。

牙を触った者は「これは槍だ」と言い、脚を触った者は「これは木だ」と言う。

それぞれが、自分の限られた感覚を“真実のすべて”だと信じているのです。

私たちも同じ。

自分の見える小さな断片を「現実そのもの」と思い込み、全体像を見失ってしまう。

だからこそ、未来がどう動くのか分からないのです。

私たちは、見えない風に漂う羽のように、いつも“動き続ける何か”の中で生きているのです。

未来は見えにくい。常に動いておるからな。

ヨーダ『スター・ウォーズ』

死だけが人生の唯一の確実性である

死ほど確実なものはなく、死の時ほど不確実なものもない。

トマス・ペイン

私たちは、すべてが移ろい、揺らぎ、流れていくこの不確実な世界に生きています。

何もかもが「たぶん」「もしかしたら」でできている。

――ただ一つ、例外を除いて。

それは、「人生は必ず終わる」という事実です。

いつか私たちはみな、この世のあらゆるものを手放し、最終的な「未知」への旅に出なければなりません。

そして一度その瞬間が訪れれば、(少なくとも観測できる範囲では)もう二度と戻ることはできません。

どれほど科学が進歩しても、どれほど健康に気をつけても、死だけは「交渉」できない。

それは、誰にも抗うことのできない、ただ一つの確実な現実です。

不確実性を受け入れる

仏陀(釈迦)はこう説いています。

生は不確実であり、死は確実である。

一見すると、これは陰鬱な真理のように聞こえるかもしれません。

けれど私は、この事実こそが、最も解放的な気づきなのだと思うようになりました。

もし、私たちに与えられた時間が有限であり、しかもその終わりが確実に訪れるとしたら――

「もし失敗したらどうしよう」と不安に立ちすくむ時間など、本当はどこにもないはずです。

死の確実性は、呪いではなく、祝福です。

それは宇宙が私たちの耳元で囁く警鐘のようなもの。

「待つな。時は“今”だ。」

死という現実があるからこそ、この一瞬一瞬がかけがえのないものになる。

それが、混沌とした世界に意味を与える原動力であり、私たちを“あの一歩”へと踏み出させる最後の後押しなのです。

いつ運の悪さに見舞われるかを知っている人はいません。人はみな、網にかかった魚、罠にかかった鳥のようです。

伝道の書9:11-12

人類はどのように不確実性と向き合ってきたのか

哲学における不確実性という主題

不確実であるというのは不快な状態だ。しかし、確実であるというのは不条理な状態だ。

ヴォルテール

不確実性を前にして、私たちはしばしば「何か手がかりを見つけたい」と思います。

なぜなら、この社会は“答え”を出すことを評価するからです。

子どもの頃から、「わかりません」と言うことは「失敗」だと教えられてきました。

専門家には「正しい答え」を求め、リーダーには「正しい道」を示してほしいと願う。

ルールや指針が明確であるほど安心できる。

――それは人間として、きわめて自然な欲求です。

けれども、その“確実さ”への執着は、ときに私たちを縛りつけてしまう。

地図を求め、「ただ一つの正解」を追い求めるとき、私たちは柔軟さを失い、「わからない」という状態を排除すべき脅威として扱ってしまうのです。

結果として、自分がすでに信じていることを裏づける情報ばかりを集め、異なる考え方や価値観を拒絶するようになる。

そして、その上に築いた“確実性”は、実のところ非常にもろい。

世界の複雑さを「理解したつもり」になればなるほど、その複雑さが再び姿を現したときに、私たちは一層怯えることになります。

私にとって、ここにこそ哲学の真の価値があります。

哲学が与えてくれる最大の贈り物は、「より良い地図」ではなく、「地図なしで生きる勇気」です。

哲学とは、「わからない」ままでいることに慣れる練習なのです。

確実性なしに生きる方法を教えること。しかもためらいによって麻痺せずに生きること。それこそが、現代において哲学が果たしうる最大の役割である。

バートランド・ラッセル

不確実性

この“知的謙虚さ”の伝統は、古代ギリシアのソクラテスにまでさかのぼります。

彼はアテナイの賢人たちに生涯問いを投げかけ続け、最後にこう結論づけました。

自分が何も知らないということだけを、私は知っている。

真の知恵とは、知識をどれだけ詰め込むかではなく、自分の無知の深さ――それが海のように果てしないという事実を、謙虚に受け入れることにある。

それが、あらゆる学びの出発点です。

何千年も後、同じ考えは実存主義の思想家たちによって新たな形で語られました。

ジャン=ポール・サルトルのような哲学者は、人間は「自由であることを宣告された存在」だと述べています。

つまり、あらかじめ決められた運命も、神の脚本もなく、自分の選択を通して自らの意味を創造していくしかない。

宗教的実存主義者であるキルケゴールもまた、真の信仰は国家や教会の教義という“客観的な確実性”ではなく、不確実性の中で下される「情熱的な跳躍」(leap of faith)にこそあると説きました。

客観的には不確実性しかない。だが、その不確実性を抱えながら

無限の情熱をもって飛び込むこと――そこにこそ真理がある。セーレン・キルケゴール

人生の意味は、どこか“外”にある地図の中にではなく、“内側”――私たち一人ひとりの選択の中にある。

実存主義の哲学者たちはみな、その結論において深くつながっています。

不確実性を受け入れる

宗教と哲学の不確実性に対する立場の違い

哲学とは、真理を所有することではなく、真理を探し続ける道である。その問いの方が答えよりも重要であり、すべての答えは新たな問いへとつながっていく。

カール・ヤスパース

私がしばしば感じるのは、「個人の内的な経験」を重視する哲学と、「外側の枠組み」を提示する宗教との間にある緊張感です。

宗教は、当然ながら多くの人々に“安心”を与えることを目的としています。

聖典や寓話、道徳律、そして救済や解脱という希望を通して、「私はなぜ生きるのか」「死んだらどうなるのか」といった根源的な問いに答えを与えてくれる。

私自身、キリスト教的な背景を持ちながら、仏教や道教といった東洋思想にも共鳴してきました。

宗教が与えてくれる共同体としての温かさや、道徳的な指針の存在は、間違いなくかけがえのないものです。

それでも、ときに私は考えます。

人々にわかりやすく伝えるために、宗教のメッセージが“単純化されすぎてしまう”ことがあるのではないかと。

その結果として、「偽りの確実性」が生まれ、世界の複雑で多層的な現実とは噛み合わなくなることもあります。

もちろん、これは宗教全体を否定するものではありません。

むしろ、多くの宗教思想家――トマス・マートンやアッシジのフランチェスコ、そしてスーフィーの詩人ルーミーのような人々は、まさにこの「わからなさ」の中に最も深い信仰を見いだしてきました。

それは人間が作り出した枠を超えた、“神聖なるもの”との直接的で個人的な体験です。

しかし主流的な宗教の姿勢は、やはり哲学とは対照的です。

哲学とは、「絶対的真理」とされるものを疑い、その不確実さの中に座して問い続ける営みだからです。

神の顔を覆い隠してしまう最大のもの――それは宗教そのものだ。宗教はときに、神の代用品となってしまう。

マルティン・ブーバー

この言葉を思い出すたびに、私はあるエピソードを想起します。

科学者カール・セーガンが、ダライ・ラマにこう尋ねたといいます。

「もし科学が、輪廻転生を完全に否定する証拠を見つけたらどうしますか?」

するとダライ・ラマは、にっこり笑ってこう答えたそうです。

「もし科学が輪廻を否定できるのなら、チベット仏教は輪廻を捨てるでしょう。

……もっとも、それを証明するのはかなり難しいでしょうけれどね。」

信仰の根幹をなす教えについて、ここまで柔軟に語る――そのユーモアと知的誠実さに、私は深い感銘を受けました。

この言葉の裏にあるのは、盲目的な教条主義ではありません。

それは「どんな信念よりも真理そのものを愛する姿勢」、そして「どんな前提よりも慈悲を実践する覚悟」です。

本来、宗教や哲学の目的は、“道そのもの”を守ることではなく、その道を通して智慧と慈悲を育むことにあります。

仏教であれ、キリスト教であれ、人文主義であれ――私たちは“乗り物”を崇拝するために生きているのではなく、その先にある「悟り」へと近づくために旅をしているのです。

最終的に、私たちは選ばなければなりません。

心地よい「確実さ」に囲まれた小さな庭にとどまるのか、それとも、不確実でありながら豊かな現実の荒野へと踏み出すのか。

私は月を指す指にすぎない。指を見てはならない。月を見よ。

釈迦

なぜ私たちは不確実性を恐れるのか

外の世界が不明瞭に見えるのは、私自身が自分を理解していないからである。世界そのものには、本来、曖昧さなど存在しない。

ガブリエル・マルセル

現実という“荒野”を勇敢に探求し、教条よりも真実を選び取る――。

それは美しい理想です。

けれども、正直に言えば、それを実践するのはとても難しい。

不確実性を受け入れることが賢明だと頭ではわかっていても、心や身体はそれを拒む。

なぜでしょうか?

なぜ私たちは、未知の世界よりも、狭くても安心できる“囲われた庭”に逃げ込もうとしてしまうのでしょうか?

不確実性を受け入れる

生物学的メカニズム

それは、私たちが弱いからでも、愚かだからでもありません。

私たちはただ――人間だからです。

人間の脳は「真理を探究するため」に進化したのではなく、「生き延びるため」に進化してきました。

太古の祖先たちにとって、“不確実”は命に関わることでした。

茂みの中で何かが動いた――それは哲学的な謎ではなく、捕食者の存在を意味した。

見慣れない実を見つけた――それは「新しい発見」ではなく、毒の可能性をはらんでいた。

そうして人間の脳は、「予測の達人」として進化しました。

混沌の中に秩序を見出し、パターンを見つける能力。

それが命を守るための最大の武器だったのです。

状況が明確で予測できるとき(「この実は安全だ」)には、脳は小さな報酬を与えます。

しかし、不確実なとき(「あの茂みの中には何が?」)には、警報が鳴る。

胃の奥で感じるあの不安――それは「性格の弱さ」ではなく、何十万年にもわたって人間に刻み込まれた生存本能なのです。

体が叫んでいるのです。

「危険だ! 何かしろ! 確実な答えを見つけろ!」と。

心理学ではこれを「認知的閉鎖欲求(need for cognitive closure)」と呼びます。

つまり、問いが解決し、不安が消えた瞬間に得られる“カチッ”という安心感。

人間はグレーゾーンに居続けるのが苦手なのです。

だから私たちはルールを作り、パターンを探し、約束やKPIを設定する。

それによって「自分はコントロールできている」と感じたい。

実際、それは幸福感やモチベーションを維持するうえで欠かせない要素でもあります。

失敗への恐れ

そして、もう一つの理由があります。

私たちは「未知」そのものだけでなく、「失敗」を恐れているのです。

努力してもうまくいかないこと。

時間を無駄にすること。

それが何より怖い。

だからこそ、保証を求めるのです。

「これだけ頑張れば、きっと報われる」と。

心も、お金も、時間も注ぎ込んだ結果、何も得られなかった――

そんな可能性を、私たちは本能的に避けたいと思う。

成功の可能性が高ければ、私たちは代償を払うことをいとわない。だが、成功の見込みが低いとき、私たちはその代償を払うことをためらう。努力と犠牲が無駄に終わるのは“不公平”だと感じるからだ。だから、最初から賭けに出ない。コミットしなければ、無駄にもならない。

マーシャル・ゴールドスミス 『よい人生は「結果」ではない』

「全力を尽くしたのに報われないかもしれない」――

その思いが、挑戦する前に私たちを止めてしまうのです。

現代文化の影響

そしてこの恐れは、私たち自身が作り上げた社会によってさらに強化されています。

現代社会は、巨大な「確実性の販売機械」です。

「5年後のキャリアプランを立てよう」

「目標を設定して、計画的に行動しよう」

――こうしたメッセージの背後には、“未来はコントロールできる”という幻想が潜んでいます。

マーシャル・ゴールドスミスが言う「西洋の大病(The Great Western Disease)」――それは「〜すれば幸せになれる(I’ll be happy when…)」という思い込みです。

- 「昇進したら幸せになれる」

- 「家を買えば幸せになれる」

- 「理想の相手と出会えば幸せになれる」

まるで直線的で予測可能な“ハッピーエンド”の物語を信じて生きる。

現代社会は、“答えを持つ人”を評価します。

「知らない」と言うことは、能力の欠如と見なされる。

だから私たちは、実際よりも“確信しているふり”をするのです。

会議でうなずきながら、実はよくわかっていない。

自信ありげに意見を述べながら、内心では迷っている。

SNSで他人の「完璧そうに見える人生」を眺めながら、自分の不安を押し殺す。

こうして正しい方向へ舵を切ろうと必死になり、その結果、ますます不安になるのです。

不安は、未来について考えることから生まれるのではない。未来を“コントロールしようとする”ことから生まれる。

ハリール・ジブラーン

つまり――私たちが“不確実性”を恐れるのは、個人の弱さではなく、人間という存在の宿命なのです。

それは生物学的な本能であり、心理的な癖であり、そして文化的な構造によって何重にも補強された“恐れ”。

けれども、この事実を静かに認めることができたとき、その恐れは、私たちを動かす“きっかけ”へと変わっていきます。

不確実性への恐怖を「敵」としてではなく、「理解すべき仲間」として見る――その瞬間から、受け入れる旅が始まるのです。

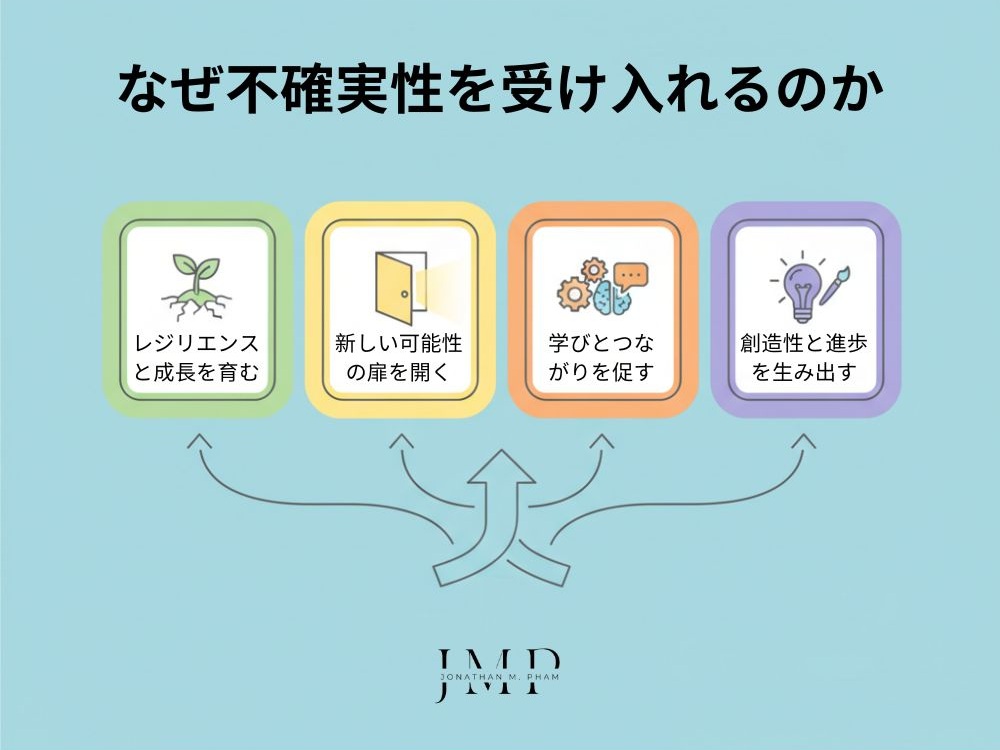

なぜ不確実性を受け入れるのか

もし人生がすべて予測どおりに進むのなら、それはもはや“人生”とは呼べないだろう。そこには味わいがなくなる。

エレノア・ルーズベルト

これまで見てきたように、不確実性は生きるうえで避けることのできない現実です。

であるならば、私たちにできるのは、それを拒むことではなく、受け入れること。

なぜ、受け入れる必要があるのか?

その答えはとてもシンプルです。

――不確実性を受け入れることこそ、豊かさへの鍵だからです。

不確実性を受け入れる

レジリエンスと成長を育む

人の真価は、快適で安全なときではなく、困難と葛藤のただ中でこそ問われる。

マーティン・ルーサー・キング

「確実性」に依存して築かれた人生は、実はとても脆い。

それはまるで、砂の上に建てられた家のようなものです。

見た目はしっかりしていても、ひとたび予期せぬ嵐――失業、病気、別れ――が訪れれば、あっという間に崩れ去ってしまう。

一方で、「不確実性」を前提として生きる人の人生は、岩の上に建つ家のように、しなやかで倒れにくい。

あなた自身の人生を振り返ってみてください。

本当に成長した瞬間というのは、すべてが順調に進んでいたときではなかったはずです。

私自身、安定したキャリアを手放したとき、最初の数か月は恐怖の連続でした。

けれども、その不安な時期こそが私を鍛え、新しい習慣と力を与えてくれた。

外食ばかりしていた生活を見直し、自炊を始め、衝動的な買い物の代わりに「本当に必要か」を考えるようになった。

そして、自分の中に思いがけない“しなやかさ”を見つけたのです。

人は、快適さの中では成長しません。

手にした地図が役に立たなくなったときこそ、私たちは創造的で、柔軟で、真に生き生きとした存在になる。

本当の成長は、そこから始まるのです。

心理学の研究でも、「不確実性への耐性(uncertainty tolerance)」が

精神的健康の大きな保護因子であることが示されています。

逆に、すべてをコントロールしようとするほど、人は疲弊し、ストレスを感じやすくなる。

人生の質は、どれだけの“不確実性”を心地よく受け入れられるかに比例する。

トニー・ロビンズ

不確実性を受け入れる

「新しい可能性」の扉を開く

もし自分の人生を最初から最後まで知ることができたら――それでもあなたは、何かを変えたいと思うだろうか?

ルイーズ・バンクス(映画『メッセージ』より)

興味深い問いです。

最初のうちは、すべてを知っていることに安心を覚えるかもしれません。

しかし、やがてそれは退屈になるでしょう。

私は子どものころ、よくテレビゲームをしていました。

インターネットも攻略サイトもなかった時代です。

行き詰まったときは、自分で考えるしかありませんでした。

同じ場所を何度も歩き回り、アイテムを試し、ボタンを連打する。

時間もかかり、うまくいかないことも多かった。

けれども、その「試行錯誤の時間」こそが、ワクワクする体験だったのです。

やがてネットが普及し、答えが簡単に手に入るようになった。

ストーリーの展開も、裏技も、ボスの倒し方も、すべて事前に知ることができる。

最初はまるで“神様”になった気分でした。

どんな敵にも勝てるし、どんな謎も一瞬で解ける。

けれども、しばらくすると気づきました。

ゲームが急に、つまらなくなったのです。

冒険の魔法が消え去り、私は「旅人」ではなく、ただの“成果集めの機械”になっていました。

これこそが、人生において“確実性”を求めすぎることの罠です。

冒険のスリルと驚きを、結果の安心と引き換えにしてしまう。

私たちは「チートコード(裏技)」を欲しているようで、本当は「探求そのもの」を求めているのです。

夢が叶うかもしれない――その“可能性”こそが、人生を面白くする。

パウロ・コエーリョ

さらに言えば、特定の結果や道筋に執着するほど、他の可能性を閉ざしてしまいます。

たとえば、一つの専門分野に人生を捧げれば、その分野で大きな成功を得られるかもしれません。

しかし同時に、別の情熱や才能に出会うチャンスを失うかもしれない。

計画に固執することは、偶然の出会いや幸運な転機――そうした“人生の贈り物”を自ら拒んでしまうことでもあるのです。

だからこそ、私たちは不確実であることを恐れず、むしろそこにこそ、人生の醍醐味を見いだすべきなのです。

不確実性を受け入れる

学びとつながりを促す

私たちは、何か新しいことを聞いたり読んだりしても、たいていそれを自分の考えと比べるだけです。もし同じなら受け入れ、違うなら“間違っている”と言う。いずれにせよ、そこには“学び”はないのです。

ティク・ナット・ハン

「確実さ」への執着は、私たちの人生だけでなく、思考そのものをも小さくしてしまいます。

自分が「正しい答え」をすでに持っていると思い込んだ瞬間、私たちは耳を閉ざし、学ぶことをやめてしまうのです。

そして、自分の意見と同じ響きだけが反響する“エコーチャンバー(共鳴室)”の中に閉じこもる。

そこでは安心感はあっても、真のつながりは生まれません。

それは牢獄のような場所です。

一方、「不確実性」を受け入れることは、その閉塞から抜け出す唯一の道です。

「自分は何も知らない」と語ったソクラテスのような謙虚さが、真の好奇心を呼び起こします。

私たちは比較をやめ、耳を傾けるようになる。

相手の話に身を寄せ、問いを立て、理解しようとする――。

その姿勢が、「健全な対話」を生み出すのです。

そのとき、目的は「議論に勝つこと」ではなく、「相手を理解すること」へと変わります。

つまり、白黒を決めるのではなく、グレーの中を一緒に歩むこと。

確信こそが、統一の最大の敵である。確信こそが、寛容さの死敵である。

ロバート・ハリス(『教皇選挙会議』より)

関連投稿:助けを求めること|弱さから生まれる力

創造性と進歩を生み出す

もし自分たちが何をしているのかを正確に知っているのなら、それは“研究”とは呼ばれないだろう。

アルベルト・アインシュタイン

創造とは、そもそも未知への旅です。

まだこの世に存在しないものを形にする行為――それはすなわち、「わからない世界」に一歩踏み出すことにほかなりません。

「確実さ」とは、逆に“繰り返し”の領域です。

決められたレシピを守り、型にはめ、実績ある計画を実行する。

それは効率的かもしれませんが、真の創造性はそこからは生まれません。

数字通りに色を塗る“塗り絵”を想像してみてください。

そこには完全な「確実さ」があります。

仕上がりは保証され、「正しい結果」が約束されています。

けれども、それは“創造”ではなく、“模倣”です。

一方、真っ白なキャンバスに向かう画家は、まさに「不確実性」と共にいます。

完成するかどうかもわからないまま、試し、失敗し、上から塗り直す。

曖昧な直感を信じて、未知に筆を進める。

そうして初めて、本物の芸術が生まれるのです。

不確実性を受け入れる

この原理は、人類のあらゆる進歩にも通じています。

大きな発見やブレイクスルーは、誰かが「もし、こうだったら?」という問いを抱き、“正しい地図”を手放したときに起こる。

「光とは何か?」と問うた初期の科学者たちは、答えを保証されていたわけではありません。

純粋な好奇心に突き動かされていたのです。

鉛を金に変えようとした錬金術師たちは、結果的に間違っていたかもしれません。

けれども、その試みが後の化学の礎を築きました。

コロンブスやマゼランのような探検家たちは、到達を約束されていたわけではなく、「仮説」と「不確実さへの耐性」を携えて航海に出ました。

これらはすべて、“信念の跳躍(leap of faith)”です。

結果が保証されていないことを受け入れる勇気――それこそが、あらゆる革新と進化の燃料なのです。

たとえ私たちが探検家や科学者でなくても、人生の中で同じような“航海”を何度も経験します。

――このキャリアを選ぶべきか。

――海外に移住すべきか。

――この人と結婚すべきか。

どれほどデータを集めても、「正しい答え」は出てきません。

どんなスプレッドシートも、その選択の先にいる“新しい自分”を計算することはできない。

だからこそ、私たちは「事実」にしがみつくのをやめ、自分の価値観と直感、そして「どんな結果になっても、自分はきっとやっていける」という信頼に基づいて、一歩を踏み出さなければなりません。

未来は不確実である。だが、その“不確実さ”こそが、人間の創造性の中心にある。

イリヤ・プリゴジン

不確実性を受け入れる

不確実性を受け入れることは、ニヒリズムなのか?

確実さから始める者は、不確実さに終わる。不確実さから始め、問い、疑い、探求する者こそ、絶対的な確信に至る。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

ここまで読んできた方の中には、こう感じている人もいるかもしれません。

――「すべての“確実さ”を手放してしまったら、いったいどこに行き着くのだろう?」と。

地図のない旅。正しい道筋が保証されていない人生。

それは混乱と無秩序の世界ではないのか?

絶対的な意味や真理が存在しないのなら、「結局、何も意味がない」というニヒリズムに陥るのではないか?

ドストエフスキーの有名な言葉を思い出します。

もし神が存在しないのなら、すべてが許される。

この一文に象徴されるように、私たちは「意味の崩壊」に対して

本能的な恐れを抱いています。

すべてが相対的で、何も確かでない世界――それは、底の抜けた暗闇のように感じられるのです。

不確実性

しかし、私自身の探求のなかで、この恐れが実は“逆さま”であることに気づきました。

「不確実性を受け入れること」は、決してニヒリズムの兆候ではありません。

それはむしろ、究極の“謙虚さ”の表れです。

一方で、「唯一の真理」を自分や自分の属する集団だけが持っていると信じること――その方こそが、真の傲慢なのです。

それは、井戸の中の蛙が、自分の小さな水面を“世界のすべて”と思い込むようなもの。

限られた視野を「絶対」と信じた瞬間、人は知的にも精神的にも盲目になります。

私が子どものころ、日曜のミサでこんな体験をしたことがあります。

ある神父が説教の中で、「進化論」と「輪廻転生」を“否定”しようとしたのです。

そのときの彼の主張はこうでした。

進化論については――

「もし本当に正しいなら、猿を家に連れて帰って育ててみなさい。やがて人間になるはずだ」と。

輪廻転生については――

「もし本当に人が生まれ変わるなら、なぜ人間の数は増え続けているのか?」と。

当時の私は、まだどちらの理論にも詳しくなかったけれど、その言葉にどこか“薄っぺらさ”を感じました。

“あまりに簡単すぎる”と。

後になって気づいたのは、それが典型的なレトリックの罠だということ。

真理を探求するためではなく、「問い」を封じるための話法です。

つまり、“偽りの確実さ”をつくり出すための方便。

進化論への反論は、進化が「数百万年」という時間スケールで語られていることを無視していました。

輪廻転生への反論は、東洋思想における多層的な宇宙観――人間界以外の存在領域をまったく考慮していませんでした。

いずれも、複雑で直観的ではない真理を、「常識的にわかりやすい形」へと単純化し、簡単に否定できる藁人形(ストローマン)にすり替えていたのです。

それこそが、知的な臆病さの姿です。

私たちはしばしば、自分の理解できる範囲だけを“世界のすべて”だと思い込みます。

時間も、存在も、宇宙のスケールも、自分の快適さに合わせて縮小してしまう。

「複雑な真実に向き合う勇気」よりも、「単純な嘘の安心感」を選んでしまうのです。

哲学者イマヌエル・カントは、人間のこの限界に名前を与えました。

彼によれば、私たちが認識できるのは“現象(phenomena)”――つまり、感覚を通して現れる「世界の姿」にすぎない。

その背後にある“物自体(noumena)”、すなわち究極の実在には、人間は決して到達できないのです。

私たちは「井戸の中の蛙」であり、“物自体”という大海原を、決して直接見ることはできない。

だからこそ、「不確実性を受け入れる」とは、この限界を正直に受け入れることなのです。

世界は直観に反するものであり、真理は単純ではない――その事実を、逃げずに見つめる勇気。

それはまた、矛盾する二つの考えを同時に抱えながらも、どちらか一方を消そうとしないという成熟でもあります。

真実な命題の反対は偽命題だが、深遠な真理の反対は、もうひとつの深遠な真理である。

ニールス・ボーア

私たちがここまで考えてきたことを、もう少し具体的に確かめるために、仏教の「毒矢の譬え」を思い出してみましょう。

ある男が毒矢で射られました。医者が急いで助けようとしますが、

男は治療を拒みます。

彼はこう言うのです。

「矢を抜く前に、射ったのは誰か、その人の名前や身分を教えてくれ。どんな弓を使い、矢の羽根は何の鳥のものだったのかも知りたい。」

……どうなるでしょうか?

もちろん、男はそのまま死んでしまいます。

「確実な答え」を求め続けたまま。

仏陀の言いたかったことは、まさにこれです。

私たちは皆、この男と同じです。

人生という旅の途中で「苦しみ」という毒矢に射られているのに、宗教・政治・思想・文化といった議論にとらわれ、「誰が」「なぜ」といった答えのない問いに延々と囚われ続けてしまう。

けれど本当に大切なのは、「誰が矢を放ったのか」ではなく、「その矢をいかに抜くか」ということ。

自分の苦しみを終わらせ、周りの人々の苦しみを少しでも減らす――それが、今この瞬間に私たちができる確実で、意味のある行動なのです。

言い換えれば、「すべてを知らなくても行動する勇気」こそが、不確実性を受け入れるということ。

それは決してニヒリズムではありません。

むしろその逆です。

それは、「今ここ」に立脚し、他者に対して思いやりをもって生きるための哲学です。

この精神は、キリスト教にも共鳴しています。

『わたしが好むのは、あわれみであって、いけにえではない』とはどういう意味か知っていたなら、あなたがたは罪のない者をとがめなかったであろう。あなたがたのうちに、一匹の羊を持っている人があるとして、もしそれが安息日に穴に落ちこんだなら、手をかけて引き上げてやらないだろうか。 人は羊よりも、はるかにすぐれているではないか。

マタイ12:7-12

抽象的な「正しさ」を振りかざすよりも、目の前の苦しみに手を差し伸べる――その方が、はるかに誠実で人間的な行為なのです。

この原則は、神学に限らず、私たちの現実生活にも当てはまります。

たとえば、地球規模で進行する気候危機を考えてみましょう。

人類は、すでに環境変化という「毒矢」に射られています。

それにもかかわらず、私たちはどれほどの時間を「非生産的な議論」に費やしてきたでしょうか。

「原因の何パーセントが人為的か」だとか、「新しいテクノロジーがいつか解決してくれるはずだ」といった言い訳めいた希望にしがみついていませんか。

これらは、まさに“毒矢の男”の質問そのものです。

「不確実性を受け入れる」とは、わからないことを恐れず、今できることをすること。

たとえば、温室効果ガスを減らす努力をする。

再生可能エネルギーに投資する。

個人のレベルでは、レジ袋を使わない、使い捨てを減らす、必要なものだけを買う――そんな小さな選択が矢を抜く一歩になるのです。

同じことは、私たち自身の健康にも言えます。

突然の病気の診断を受けたとき、「なぜ自分が?」「原因は何?」「これは運命なのか?」と答えの出ない問いに心を奪われがちです。

けれども本当に必要なのは、「なぜ」ではなく「どうするか」。

治療方針に従い、食生活を見直し、今できる一歩を積み重ねていくことです。

究極の意味があるかどうかは、もはや問題ではありません。

右派か左派か、資本主義か社会主義か、宗教か無神論か――どの立場が「正しい」かを決めることよりも、どう生きるかの方がずっと重要です。

もし神が本当に存在するとして、その神は「神について正しく語れるかどうか」に価値を置くでしょうか?

あるいは、自分の正しさを誇る人よりも、限界を自覚し、謙虚に善く生きようとする人をこそ喜ぶのではないでしょうか。

私の答えは、シンプルです。「自らを高くする者は低くされ、自らを低くする者は高められる。」

善く生きよ。もし神々がいて、公正であるなら、彼らは信仰の深さではなく、あなたの生き方の徳によって迎え入れてくれるだろう。

もし神々がいて、不公正であるなら、そもそもそんな神々を崇める必要はない。

もし神々がいないのなら、あなたはやがて消え去るだろう。

それでも、あなたの高潔な生き方は愛する人々の記憶の中に生き続ける。作者不詳(マルクス・アウレリウスの言葉とされることもある)

「不確実性を受け入れる」とはどういうことか

人生は驚きに満ちている。日々が素晴らしいときはその喜びを味わい、困難なときは強くあれ。

ロジャー・リー

「信仰の飛躍」や「毒矢を抜く」という比喩は一見すると美しいですが、実際の生活の中で――たとえば火曜日の朝、日常の判断をするときに――それがどんな意味を持つのでしょうか。

私が言いたいのは、「計画など持たずに行き当たりばったりで生きよう」ということではありません。

むしろ大切なのは、内面的な視点の転換です。

不確実性を受け入れる

結果からプロセスへ

『不思議の国のアリス』の有名なやりとりを覚えていますか?道に迷ったアリスがチェシャ猫に尋ねます。

「どっちの道を行けばいいの?」

「それは、どこに行きたいかによるね」と猫。

「どこでもいいわ」とアリス。

「じゃあ、どっちに行っても同じさ」と猫が答える。

この場面は自己啓発書などでよく引用されます。「目標を持たなければ、どこにもたどり着けない」という教訓として。

けれど私は、そこに込められた本当の知恵は少し違うと思うのです。

アリスはこう言葉を続けます。

「――どこでもいいけど、どこかにはたどり着きたいの。」

すると猫は言います。

「じゃあ、十分歩けば、きっとどこかには着くさ。」

これこそが、私にとって「不確実性を受け入れる」ということの核心です。

つまり、目的地よりも「旅そのもの」に焦点を移すこと。

結果ではなく、過程そのものに喜びを見いだすこと。

それは、出版を夢見る作家が「出版されるかどうか」にとらわれず、毎日の執筆という行為そのものを味わうようになること。

あるいは、新しい言語を学ぶ人が、「いつ流暢になれるか」を気にするのをやめ、たどたどしくも楽しい学びの時間を愛するようになること。

努力の結果ではなく、「努力していること」自体に価値を置く――。

地図どおりの目的地に着かなくても、誠実な意図と好奇心を持って「歩き続ける」なら、きっとどこか意味のある場所にたどり着く。

努力することそのものを幸福の源にできたとき、人は人生で最も大切な課題を乗り越えたと言える。

茂木健一郎

コントロールから影響へ

なぜある人は病気になり、別の人はならないのか。私はただ、私たちの理解を超えた自然の法則が働いているのだと思う。

ハロルド・クシュナー

昔、『カンフー・パンダ』という映画を観たことがあります。物語の中心には、厳格で規律を重んじる師匠・シーフーと、老賢者ウーグウェイがいます。

シーフーはかつての弟子・タイ・ランが脱獄し、再び現れるという予言を恐れ、「ドラゴン・ウォリアー」と呼ばれる完璧な戦士を必死に探していました。

ところが、選ばれたのは……ドジで食いしん坊なパンダのポー。

シーフーは失望し、激しく反発します。「こんなのが伝説の戦士であるはずがない」と。

彼は自分の「理想像」にしがみつき、現実のポーを受け入れようとしませんでした。

やがて予言どおり、タイ・ランが脱獄します。動揺したシーフーはウーグウェイのもとに駆け込みます。

「師よ! 大変です!」

「おお、シーフー。良い知らせも悪い知らせもない。ただ“知らせ”があるだけだ。」

「ですが師よ、タイ・ランが脱獄しました! こちらへ向かっています!」

「それは……悪い知らせだな。」

当時の私は、このやりとりを少し矛盾しているように感じていました。けれど今では、これはとても深い対話だったのだとわかります。

老子や仏教の教えに照らしてみると、ウーグウェイの言葉の意味が見えてきます。

最初の「良いも悪いもない」というのは、絶対的な視点(万物はただ“ある”という理解)からの発言です。

しかし、恐怖に震える弟子に対して、彼はすぐに人間的な視点――相対的な世界の中での“悪い知らせ”として受け止め直すのです。

このやりとりが示しているのは、知恵とは現実から離れて浮遊することではない、ということです。

むしろ、目の前の問題をしっかりと認めながらも、内なる静けさを失わないこと。

それこそが、「不確実性を受け入れる」ということの本質なのです。

物語のやりとりは、さらに続きます。

悪が解き放たれ、頼みの綱がポーというドジなパンダだけだと知ったシーフーは、絶望の淵に沈みます。

「これは間違いだ。こんな存在ではタイ・ランに勝てるはずがない」と。

そのとき、ウーグウェイは静かに一本の木を指さします。

「この木を見なさい、シーフー。私は、自分の望むときに花を咲かせることも、実を結ばせることもできない。」

「でも、私たちが“できること”もあるはずです。」とシーフーは反論します。

「私は、いつ実を落とすかを決められる。そして、どこに種を植えるかも決められる。それは幻想ではありません!」

「確かにそうだ。」とウーグウェイはうなずきます。

「だが、どんなに頑張っても、その種は桃の木にしかならない。リンゴやオレンジを望んでも、実るのは桃なのだ。」

「でも桃の木ではタイ・ランを倒せません!」

「導き、育てようとするなら……あるいは、できるかもしれぬ。」

不確実性を受け入れる

――ここに、真理があります。

「不確実性を受け入れる」とは、現実を自分の思い通りにねじ曲げようとするエネルギーを手放すこと。

自分の「桃」を「リンゴ」に変えようと無理をするのをやめること。

人生が与えてくれた「種」を選ぶことはできません。

経済の動向も、上司の決定も、他人の行動も、コントロールできません。

けれど、「影響を与える」ことならできます。

いま自分の目の前にある「桃」――つまり、今の仕事、持っているスキル、そしてこの一度きりの人生――を受け入れた上で、

「どう育てていけるだろう?」

「どうやって、いまここから前に進めるだろう?」

と問い直すこと。

その姿勢の中にこそ、静かな力が宿ります。

行動を信じろ。言葉ではなく出来事レベルで、人生は展開する。

アルフレッド・アドラー

不確実性を受け入れる

関連投稿:自ら成長を導く|セルフリーダーシップを実践する方法

「正しさ」から「本物さ」へ

確実さを求めることは、意味を探すことを妨げる。不確実性こそ、人間が自らの力を広げるための条件である。

エーリッヒ・フロム

私たちはときどき、立ち止まってしまいます。

「どの仕事が“正しい”キャリアなんだろう?」

「この街を選ぶのは間違いではないか?」

「この人が“正しい”パートナーなのか?」

“間違うこと”への恐れがあまりに強く、結局、何も選べなくなる。

でも、そもそも「正しさ」とは何なのでしょうか。

なぜ私たちは、そこまで「正しさ」にこだわるのでしょう?

たぶん、それは幼いころから刷り込まれた条件反射のようなものです。

“正しい”行動をすれば褒められる、愛される。

“間違い”をすれば怒られる、嫌われる。

そんな経験を重ねるうちに、私たちは「自分らしさ」よりも「他人に好かれること」を優先するようになります。

親も教師も上司も、悪気はありません。

でも、「努力すること」よりも「評価されること」を大切に教えてしまう。

「自分であること」よりも、「周囲にとって都合のいい自分」であることを求めてしまう。

たとえ一見“反抗的”に見える人――たとえばSNSで挑発的な発言を繰り返す若者――であっても、その奥には「注目されたい」「無視されたくない」という、別の形の恐れが潜んでいます。

つまり、従順であれ反抗であれ、根は同じ。

私たちは“他者の物差し”で自分の価値を測っているのです。

だから、誰かに否定されたり、意味のない人間と思われることが怖い。

“間違った道”に行くことが、何よりも怖い。

けれど、「間違いを避けるための人生」は、半分しか生きていない人生です。

意味は、唯一の“正解”の中に隠れているわけではありません。

私たちが“どう生きるか”――その態度の中に、意味は生まれます。

たとえ人から奇妙に見えたとしても、自分の心から選んだ道を、全身で歩くこと。

それが本物の生き方です。

不確実性を受け入れる

安定した会社を辞めて、苦しいながらもアーティストとして生きる。

華やかなキャリアを捨てて、静かで慎ましい生活を選ぶ。

どちらも“間違い”ではありません。

それが自分の心に誠実であり、意図を持って選んだ道であるなら、それが“正しい”選択なのです。

幸福に絶対的な公式など存在しない。それぞれの人生の形が、それぞれの方法で幸福の基盤になりうる。

子どもがいても、いなくても。

独身でも、学歴がなくても。

痩せていても、太っていても。

カリフォルニアの温暖な気候の中でも、モンタナの厳しい冬の中でも。

相撲取りなら、横綱になっても幸福でいられるし、一生補助役にとどまっても幸福でいられる。

どんな状況であれ、自分の生をまっすぐ生きることができるなら、それが幸福なのだ。茂木健一郎

不確実性を受け入れる

不確実性を受け入れるという挑戦

変化を起こすということは、それ自体が「死」を意味します。どれほど現状に不満があっても、人はなかなか死を選べません。底知れぬ闇の中に飛び込むことなど、容易ではないのです。

岸見一郎『幸せになる勇気』

もし「ウーグウェイのように生きる」と心に決めるだけで悟れるなら、今ごろ私たちは全員、桃の木の下でお茶をすする賢者になっているでしょう。

けれど、現実はそう簡単ではありません。

本気で「手放そう」とするとき、私たちは必ず壁にぶつかります。

それは内側からも、外側からも立ちはだかる“抵抗”の壁です。

不確実性を受け入れる

偽りの約束がはびこる世界

世の中の問題の大半は、愚か者と狂信者が自分に確信を持ち、賢者ほど疑いに満ちていることにある。

バートランド・ラッセル

私たちは「地図」を切望するあまり、それを「持っている」と言い張る人に、あっさり騙されてしまう。

そして悲しいことに、世の中にはそんな私たちの不安につけ込み、“安心”という名の嘘を売りつけてくる人が山ほどいます。

その目的は――お金であれ、票であれ、従順さであれ――いつも同じです。

政治家は、到底実現できないような壮大な約束を口にします。

上司は、現実離れしたKPI(数値目標)を掲げ、「この数字さえ達成できればすべてうまくいく」と信じ込ませようとします。

私自身、以前SEOの仕事をしていたとき、この「幻想」を毎日のように見てきました。

クライアントは無知や頑固さ(あるいはその両方)から、「Google検索で1位を保証してほしい」と要求してくる。

けれど、絶えず変化するアルゴリズムの世界で、そんな保証はまったくの幻想です。

さらに厄介なのは、業界側もそれを知っていながら、あえて「誤解させるような提案」をしてくること。

成果につながらないキーワードや保守契約を並べ立て、あたかも確実に結果が出るかのように装う――そんなことが日常茶飯事なのです。

そして経営者やマネージャーの中には、“発注者”という立場を利用して、専門家やチームに無理な納期・数字を押しつける人もいます。

「これはただのコミットメントだ」「努力すればできる」と言いながら。

もちろん、彼らは分かっているのです。

市場環境、競合の動き、サプライチェーンの乱れ――人間の力ではどうにもならない要素がいくつもあることを。

それでも、責任を免れるために“単純化された物語”を押しつける。

こうして、多くの人が膨れ上がった期待に押しつぶされ、燃え尽き、心を壊し、最悪の場合、命を絶つことさえある。

リンク販売の業者も同じです。

「高品質サイトを多数保有しており、すぐにSEO効果が出ます」と豪語する。

しかしその多くは実態のない詐欺的手法で作られたサイトで、一見“権威ある”ように見せかけているだけ――。

(経験のある方なら、この構図に心当たりがあるはずです。)

私たちはこうした“単純化された嘘”が虚構だと分かっていても、つい信じてしまう。なぜでしょうか?

――その嘘のほうが、一瞬でも心地よいからです。

そして多くの人は、“本物”よりも“立派に見える自分”を優先する。

真実よりも、「成功しているように見えること」のほうを選んでしまう。

けれど、こうした「心地よい嘘」を食べ続けていると、やがて本当と嘘の区別すらつかなくなっていきます。

まるで『裸の王様』の物語のように――愚かさと恐れと自己中心さの中で、現実を見る力を失っていくのです。

企業の上層部が、自分の保身のために無理な約束を部下に押しつける。

恋愛では、「絶対に離れないと約束して」といった“感情の確実さ”を強要し、相手を支配する手段にしてしまう。

こうした“嘘”を売るのは他人だけではありません。

私たちは、自分自身にも毎日のように売っている。

たとえば、私の場合。

昔、恋人がいない理由を「経済的にまだ安定していないから」と説明していました。

一見、責任感のある立派な言い訳に聞こえるでしょう。

けれど実際には――ただ、自分と響き合う人にまだ出会っていなかっただけ。

そのことに気づいたのは、友人に指摘されたときでした。

「それ、本当にお金の問題? それとも“完璧な人”を待っているだけじゃない?」

その瞬間、自分がどれほど“合理的な嘘”に逃げ込んでいたかを思い知らされました。

あなたも、思い当たる節があるかもしれません。

小さな「言い訳」や「合理化」が、いつの間にか“自分の真実”になってしまってはいないでしょうか。

おのれに真実を語るを恐れてうぬぼれを避難所にする。

岡倉天心

アイデンティティの影の側面

この世に絶対的な悪も絶対的な善も存在しない。悪の中にも善があり、善の中にも多くの悪が潜んでいる。

遠藤周作

これは、社会的な圧力の一種です。

そしてしばしば、それをもっとも強く自分に課しているのは――他ならぬ自分自身です。

不確実な世界の中で「安全」や「正しさ」を感じるために、私たちは分かりやすい“ラベル”にしがみつきます。

「キリスト教徒」「無神論者」「保守派」「リベラル」「知識人」「アーティスト」……。

こうした肩書きや立場は、仲間を与え、物語を与え、そして“承認された答え”を提供してくれる。

けれど、その安心感の裏には、常に恐れが潜んでいます。

コミュニティから外れることへの恐れ。

陰口を言われること、笑われること、孤立することへの恐れ。

そうした恐れによって、私たちは“真実”を守るよりも、“ラベル”を守るようになってしまうのです。

先日、カトリック系のRedditスレッドで、神学者リチャード・ロールについて語られているのを見かけました。

多くのコメントは、彼の思想を分析するでもなく、ただこうした言葉で切り捨てるものでした。

- 「彼はニューエイジ思想だ」

- 「東洋神秘主義を持ち込んでいる」

- 「読む価値はない」

それを読んで思いました。

彼らが攻撃しているのは“ロールの思想”そのものではない。

“自分たちのアイデンティティ”を脅かすものに対する、恐怖の反応なのだと。

「読むな」という言葉は、思考を止める呪文です。

政治の世界にも、学問の世界にも、そして私たちの日常の中にも溢れています。

「うちは正しい、あっちは間違っている」――その構図はどこにでもある。

正直に言えば、これは私の昔の隣人たち(保守的なカトリック信者)の姿にも重なります。

彼らは自分たちの“型”に合わない人々を、「外部の者」として拒絶する傾向がありました。

(興味のある方は、こちらからご覧ください。)

アイデンティティに固執すると、私たちは簡単に「分断」と「敵意」に陥ります。

それは本当の意味での“思想的対立”ではなく、ただ「知らないもの」「自分と違うもの」への恐れに過ぎません。

「自分たち vs. 彼ら」という二元的な思考こそ、私たちが他者から学ぶことを最も妨げる壁です。

そしてその壁は、不確実性――自分の外にある未知――への恐れによって強化されていく。

自分をインド人だとか、ムスリムだとか、キリスト教徒だとか、ヨーロッパ人だとか呼ぶとき、それは暴力なのだ。なぜか分かるか? 人類全体から自分を切り離す行為だからだ。信条や国籍、伝統によって自らを分けることは、暴力を生む。ゆえに、暴力を本当に理解しようとする人は、どの国にも、どの宗教にも、どの政党や部分的な体系にも属さない。彼が関心を寄せるのは、人類全体の理解なのだ。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

(余談ですが、私は東アジア出身のキリスト教徒でありながら、仏教や道教、禅にも深い魅力と知恵を感じています。

だから、同じ信仰を持つ人々がリチャード・ロールを「東洋的すぎる」と批判するのを見ると、なぜか少し“誇らしい”気持ちになるのです。

たぶん私が、かつて「外側」に立たざるを得なかった経験――保守的な教会で浮き、子ども時代にいじめられた経験――が、どんな“箱”にも自分を閉じ込めない視点を育ててくれたのかもしれません。)

関連投稿:「私はこういう人間だから」と言う人|自我に支配されたとき

考えすぎによる麻痺

疑いは裏切り者である。挑戦を恐れるあまり、得られたはずの善を自ら失ってしまう。

ウィリアム・シェイクスピア

「考えすぎる」というのは、私たちの“理性的な心”が暴走する状態です。

それはオープンな問いを嫌い、「もしこうだったら?」「ああなったらどうしよう?」と、際限のないシミュレーションを始めてしまう。

けれど、その多くはコントロールできない出来事ばかりです。

例えば、友人が突然返信をくれなくなったとき。

私たちの理性は静かに待つことができず、代わりに、あり得るすべての“悪いシナリオ”を想像してしまう。

「私、何か言っちゃった?」

「怒ってるのかな?」

「もしかして事故にでも?」

そんなふうに、“知りようのないこと”を延々と考え続け、自分を消耗させてしまう。

あるいは、新しいパソコンやカメラを買うとき、「完璧な一台」を見つけようとして何週間もレビューを読み漁り、結局、選べなくなってしまう。

メールを送るときも、相手の受け取り方を気にして何度も書き直す――。

私たちは、「間違えたくない」「後悔したくない」という思いから、この“分析麻痺”の罠にはまりがちです。

でもそれは、不確実性を避けようとする心の最後のあがきにすぎません。

「完璧で、リスクのない道がどこかにある」と信じたい――その幻想です。

けれど、そんな道はどこにもありません。

結局のところ、これらすべての問題に共通するのは、「確信」にしがみつこうとする必死さです。

確信はしばしば“美徳”のように見えますが、それが恐れを隠すための盾になるとき――それは牢獄に変わります。

「完璧な相手を見つけなければ」という確信が、今そこにいる“良いけれど不完全な人”を見えなくさせる。

「自分のやり方だけが正しい」という確信が、本当はつながりを求めている他者との距離を広げてしまう。

確信は、嘘よりも真実にとって危険な敵である。

フリードリヒ・ニーチェ

感情という罠

私たちは実際に傷つくよりも、想像の中で怖がることの方が多い。

セネカ

私たちの心は、ときに「自分を守るため」に必死になりすぎて、結果として自分自身を閉じ込めてしまうことがあります。

不確実さを受け入れられないのは、論理の問題ではなく――圧倒的な感情(悲しみ、怒り、欲望など)に心を支配されてしまうからです。

禅僧ティク・ナット・ハンの著書『死もなく、怖れもなく』には、まさにこの心の罠を象徴するような逸話が語られています。

ある若い商人が旅から戻ると、自分の家が盗賊に襲われ、焼け落ちていました。

焼け跡のそばには、小さな焼け焦げた遺体が転がっていました。商人は、それが愛する幼い息子だと思い込みました。

実際には、盗賊が家を焼いたあと、その子を連れ去っていたのですが、そのことを彼は知りませんでした。絶望と混乱の中で、彼は泣き叫び、自らの髪を引き抜き、嘆き悲しみました。

そして、その小さな遺体を息子のものと信じて葬儀を行い、遺灰を丁寧に集め、天鵞絨の袋に入れて、いつも肌身離さず持ち歩くようになりました。息子こそ、彼の生きる理由そのものでした。

だからこそ、その“灰”を片時も手放すことができなかったのです。

働くときも、眠るときも、彼は袋を抱きしめ続けました。やがてある夜――。

息子は盗賊のもとから逃げ出し、父親が新しく建てた家を探し当てました。

午前二時、少年は興奮した様子でドアを叩きます。「お父さん! 僕だよ!」

家の中から、すすり泣く声が聞こえました。

父親は袋を抱きしめたまま答えます。「誰だ?」

「僕だよ! お父さんの息子だよ!」しかし父親は叫びました。

「嘘をつくな! 私の息子は三ヶ月前に死んだんだ。 その遺灰は、今ここにある!」少年は泣きながら、必死にドアを叩き続けました。

「お願い、お父さん、開けて!」

「お願いだから信じて!」けれど、父親はドアを開けようとしませんでした。

彼の心は、「息子は死んだ」という思い込みに完全に支配されていたのです。

やがて少年は諦め、夜の闇の中へと消えていきました。

そして父親は、本当に息子を失ってしまったのです。

この話を読むたびに、私は胸が締めつけられます。

父親の悲しみは、確かに本物の感情でした。

けれどその悲しみが「確信」へと凝り固まった瞬間、真実が目の前までやって来ても、彼はそれを拒んでしまった。

ティク・ナット・ハンは言います。

「たとえ真実そのものが人の姿をして扉を叩いても、 心を閉ざした人は、その扉を開けようとしない。」

私たちは、日常の中でもこのようなことを繰り返しています。

たとえば、車の運転中、誰かに割り込まれたとき。

怒りに支配された心は瞬時に“確信”を生み出します。

「なんて自己中心的な奴だ!」

けれど、もしかしたらその人は、病院へ急ぐ途中だったかもしれない。

あるいは、恋愛の中でも同じです。

「この人こそ運命の相手だ」と信じたくて、相手の暴言や支配的な態度を見て見ぬふりをしてしまう。

友人の忠告や、自分の直感という現実の警告を無視して。

いずれの場合も、感情が“事実”をつくり上げ、私たちは真実から目を背けてしまうのです。

感情は、人生の大切な羅針盤でもあります。

しかし、その針があまりに強く揺れるとき、私たちは方角を見失い、扉を閉ざしてしまう。

「確信」よりも「開かれた心」を持つこと――それが、真実を迎え入れる最初の一歩なのかもしれません。

安全を求める欲望と、不安を感じることは同じである。息を止めようとすれば、息を失うことになる。

アラン・ワッツ

関連投稿:感情を理解する|人生のバランスと成功の鍵

「偽の確実性」の誘惑

私たちは、誰か人の権威ではなくても、制度や思想の権威に従おうとする。それは「結果」がほしいから。安心を求め、確実性を求めるからだ。自分の衝動、反応、思考のプロセス——それらを見つめたくないがために、システムに身を預ける。しかし、権威というものは、その本質として「自分自身への完全な気づき」を妨げるんだ。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

あるとき、私は一つの話を読んだことがあります。

無神論者の学者と、ひとりの老婦人の物語です。

(後に知ったのですが、これは哲学者パスカルの「賭け」に基づく寓話だそうです。)

ある日、賑わう広場で、無神論を唱えることで名高い一人の学者が講演を終えようとしていました。

「神は存在しない」という彼の論理は鋭く、聴衆は熱狂し、拍手喝采を送ります。

学者が原稿をまとめてその場を去ろうとしたとき、人混みの中から、質素な服装の老婦人が前へ進み出ました。「先生のお話、本当に見事でした。」

老婦人は穏やかな声で言いました。

「私は学もなく、先生のように難しい議論はできません。

けれど、ひとつだけお聞きしてもよろしいでしょうか。」学者は頷きました。

「まず、こう考えてみてください。

もし先生が“神を信じる”という選択をして、その信仰に従って生きたとして、

死んだあとに“神は存在しなかった”と分かったとしたら、

いったい何を失うでしょう?」学者は少し考えてから答えます。

「そうですね……信仰に費やした時間や、

世俗的な自由、快楽のいくつかを失うでしょう。」「つまり、失うのは“有限なもの”ですね。」老婦人はうなずきました。

「では次にこう考えてください。

もし先生が神を信じ、その教えに従って生き、

そして死ののちに“神が本当に存在した”と知ったとしたら、

何を得ることになるでしょう?」学者は静かに答えました。

「全能なる創造主のもとに入ることになるでしょう。」「それは“無限の報い”、つまり永遠の幸福ですわね。」老婦人は言いました。

「では最後に――。

もし先生が神を信じずに生き、

そして最期の瞬間に“神は存在していた”と知ったとしたら、

そのとき先生は何を失うことになるでしょう?」学者は沈黙しました。

その才知に満ちた頭脳が、一瞬、完全に止まってしまったのです。

不確実性を受け入れる

子どものころ、私はこの話を読んで「なるほど」と思いました。

とても説得力がある“答え”に思えたのです。

けれど今の私からすれば、それはどこか幼稚な発想に感じられます。

なぜなら、この論理は「愛」や「真理の探求」から生まれる信仰ではなく、“罰への恐れ”や“報酬への欲望”という自己中心的な動機に基づいているからです。

それは霊的というより、むしろ功利的な考え方です。

恐れと見返りによって築かれた信念、愛、そして忠誠心――それらは本当の苦難に直面した瞬間に、簡単に崩れ去ります。

会社の例を考えてみましょう。

もし人々が「福利厚生」や「給料」だけを理由に働いているとしたら、それらが少しでも脅かされた瞬間に、彼らはその職場を離れるでしょう。

逆に、仕事の中に「意味」や「成長」、「仲間とのつながり」や「安心感」があるならば、同じ困難に直面しても、人はそこに留まり、共に乗り越えようとするはずです。

“砂の上に建てた家”は、いずれ必ず崩れます。

現代社会では、このような“安易な確信”への誘惑が至るところにあります。

しかも、それはしばしば“合理的な解決策”や“効率的な方法”の形をして現れます。

- 「絶対に儲かる」とうたう投資商品や、手っ取り早い副業の誘惑。

- 「簡単に痩せる」「一生リバウンドしない」と約束する流行ダイエット。

- 複雑な社会問題を、まるで魔法のように“単純な答え”で解決できると主張する声。

どれもが、複雑で曖昧な現実を「わかりやすい嘘」に置き換え、私たちの不安を一時的に和らげてくれます。

思い出すのは、昔私がマーク・マンソンのウェブサイトを初めて見たときのことです。

彼は自分を「クソみたいじゃない人生アドバイス(life advice that doesn’t suck)」と紹介していました。

当時の私は、その言葉に少し驚き、軽薄に感じました。

しかし今では、彼がその言葉を選んだ理由が少しわかる気がします。

多くの“人生アドバイス”が、実際には“クソみたい”だからです。

それがまったく間違っているとは言いません。

『こころのチキンスープ』のような本が、多くの人の心を慰めてきたのも事実です。

けれど、多くの自己啓発の言葉は、「確実さ」が存在しない場所に“確実さ”を約束してしまう。

シンプルな法則や、即効性のある処方箋、まるでおとぎ話のような「すべてうまくいく結末」。

それらは、人生の複雑で混沌とした現実を無視してしまうのです。

本来の目的――“自分自身で人生を描く力”を育むこと――から私たちを遠ざけ、外側の「答え」や「教祖」に依存させてしまう。

まるで痛み止めのように、症状を一時的に隠すだけで、根本の問題はそのまま残る。

結果として、私たちは不確実さを受け入れようとしているように見えて、実はより強く“確実さ”にしがみついているだけなのです。

真に不確実である心は、恐れを知らない。 恐れる心こそが、従い、権威を求める。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

不確実性を受け入れる

不確実性を受け入れるために

人事を尽くして天命を待つ。

日本のことわざ

現代社会では、「不確実さを受け入れる」という言葉が、しばしば “YOLO(You Only Live Once/人生は一度きり)” 的な衝動――つまり「崖から飛び降りるような勢いで何でも挑戦する」ことと混同されがちです。

しかし、ここで私が言いたいのはそれとは全く異なります。

哲学者キルケゴールが語った「信仰の跳躍(leap of faith)」は、無思慮な飛躍ではなく、「熟慮の末に踏み出す意識的な一歩」です。

ただ勢いに任せて飛び込むのではなく、不確実さに真正面から向き合ったうえで、なお歩み出す――。

それは、警戒心を捨てることではなく、「霧の中でも賢明に行動できる強さと勇気」を育てること。

そしてその力は、日々の小さな実践によって養われていくものなのです。

ここでは、私自身が試行錯誤の中で見つけてきた「不確実さを受け入れるための実践」をいくつか紹介します。

自分の価値観に根ざす

迷ったときは真実を語れ。それで敵は混乱し、友は驚くだろう。

マーク・トウェイン

何もかもが不確かに思えるときこそ、必要なのは「内なる羅針盤」、つまり自分の核となる価値観です。

それは、「結果がどうであれ、私にとって本当に大切なものは何か?」という問いへの答えでもあります。

人によってその“道”は異なります。

ストア派のように「徳」と「自制」を重んじる人もいれば、仏教的な「慈悲」の道に惹かれる人もいるでしょう。

大切なのは、「自分が何に錨を下ろしているのか」を知っていることです。

私自身の錨は、主に二つの考えにあります。

一つは「反物質主義」、もう一つは「和(なごみ)」、つまり社会的調和への深い信念です。

まず、反物質主義とは「お金を拒む」ことではありません。「自分の価値をお金の多寡で測らない」という態度のことです。

真の豊かさとは、名誉、誠実さ、学び、そして奉仕の中にこそある。

私はそう信じています。

この信念のおかげで、安定した職を手放して情熱を追うという不確実な選択を、これまでどうにか続けることができました。

また、SNS上の“インフルエンサー”や“専門家”たちの派手な言葉に、心を揺らされずにいられるのも、きっとこの錨のおかげです。

同時に、私の中の「和」へのこだわりは、自分の利益よりも「他者への貢献」を重視する心を育ててくれました。

そういえば、ブログを始めた当初、私は大きな心の危機に陥りました。

アクセス数や収益といった“虚栄の指標”に取り憑かれ、その数値の不安定さに毎日苦しんでいたのです。

やがて私は、改めて自分に問いかけました。

「私は何のためにこれをしているのか?」

答えはすぐに見つかりました。

――「人と分かち合い、つながり、そして役に立つため。」

その瞬間、私の目標は変わりました。

「どれだけのクリックを得られたか?」(結果)ではなく、「今日、正直で役立つものを生み出せたか?」(過程)へと。

この「結果への執着」から「価値への確信」へのシフトこそが、不確実な風の中でも揺るがずに立つ力になるのです。

このことは、映画『ブリッジ・オブ・スパイ』を観たときにも思い出しました。

弁護士ジェームズ・ドノヴァン(トム・ハンクス演)は、冷戦時代、ソ連のスパイ・アベルの弁護を任されます。

当然ながら、世間からは激しい非難を浴びました。

「敵の味方をする裏切り者だ」と。

彼の行動の結果は、まったく予測不能でした。

それでも彼は、世論や勝敗ではなく、「憲法」「法の正義」「自らの良心」という価値観に基づいて行動しました。

周囲がどう思おうと、彼は「誠実に生きている」という確信があったのです。

アベルはそんなドノヴァンを「ストイキイ・ムジーク(立つ男)」と呼びました。

どんなに殴られても、何度でも立ち上がる男。

その足元には、確固たる信念という岩があるのです。

私が子どものころ、我が家は国境警備隊に襲われた。父も母も、そして父の友も殴られた。だが、その友人は、殴られるたびに立ち上がった。何度も何度も。そして、ついに彼らは殴るのをやめた。

この「立ち上がる男」の姿勢こそが、戦争と平和を分ける“道徳的明晰さ”なのだと思います。

不確実さの中で唯一の希望とは、「誠実な人間であること」。

それだけです。

自分にとっての「宝」が何かを知っている人は、どんな霧の中でも、まっすぐに立ち続けることができます。

意思決定が迷わなくなるのです。

自問すればいい――「この道は、どんなに怖くても、私の“なぜ”に沿っているだろうか?」

最初の一歩が世界を変えるかどうか――そんなことを今考える必要はない。

岸見一郎『幸せになる勇気』

不確実性を受け入れる

マインドフルネスを実践する

生きるうえで最大の障害は期待である。それは明日という未来にしがみつき、今日という現在を失わせる。人は運命の支配下にあるものを整えようとし、自分の支配下にあるものを手放してしまう。

セネカ

私たちの不安は、いまこの瞬間には存在しません。

それは常に未来の中にあります。

頭の中で「もしも」を繰り返す機械のように。

「もし失敗したらどうしよう?」

「もしあの人に去られたら?」

「もし病気になったら?」

――不確実さとは、未来に属する問題です。

唯一それが存在できない場所が、まさに「今この瞬間」です。

いま、あなたはこの文章を読んでいます。

それだけです。

この一秒間、あなたは確かに大丈夫です。

マインドフルネス(瞑想)の実践とは、心を今に戻す訓練です。

それは決して「頭を空っぽにする」ことでも、特別な神秘体験を追い求めることでもありません(少なくとも、私たちのような普通の人間にとっては)。

ただ、「気づく」こと。

不安が渦を巻き始めたとき、「あ、また考えすぎてるな」と気づくこと。

そして、注意を再び感覚に戻すのです。

何を感じますか?

椅子の硬さ、空気の温度、肌をなでる風。

何が聞こえますか?

パソコンのファンの音、自分の呼吸のリズム。

こうして、あなたは「今」という現実に戻ってくる。

それこそが、私たちが唯一コントロールできること――

「この瞬間への、自分の反応」です。

マインドフルネス(そして他のスピリチュアルな修行)とは、不快さから逃げるためのものではありません。

むしろその逆で、「現実から逃げずに、ともにいる力」を育てる練習です。

詩人ジョン・キーツは、これを「Negative Capability(ネガティブ・ケイパビリティ/ 消極的受容力)」と呼びました。

それは、「すぐに答えを求めず、謎や疑いとともに静かに在る力」。

不確実さを“解決”しようと焦る代わりに、ただ“共に座る”強さのことです。

この話を思い出すとき、私は再び映画『ブリッジ・オブ・スパイ』の一場面に戻ります。

スパイのアベルはFBIに捕まり、死刑の可能性すらある裁判を控えています。

彼の弁護士ドノヴァンが尋ねます。

「心配じゃないのか?」

アベルは静かに答えます。

――「Would it help?(心配して、何か役に立つのか?)」

この言葉を、彼は何度も繰り返します。

私にとって、この一言は究極のマインドフルネスの教えです。

それは冷淡さではなく、極めて理性的な洞察です。

「心配しても、助けになるか?」

この問いは、不安の正体を暴きます。

――それが「自分ではどうにもできない未来」に、無駄なエネルギーを注いでいるだけだということを。

「Would it help?」

この言葉を自分に投げかけることで、私たちは不安という渦を見破り、再び「今」に帰ってこられるのです。

もし問題が解決可能なら、もし何かできるような状況なら、心配する必要はない。解決できないのであれば、心配しても仕方がない。心配しても何の得にもならない。

ダライ・ラマ14世

関連投稿:日常の中の美|見過ごしていませんか?

好奇心を育てる

確実さを手放せ。その反対は不確実ではなく、開かれた心と好奇心、そして矛盾を抱きしめる勇気だ。私たちが直面すべき究極の課題とは、今の自分をそのまま受け入れながらも、学びと成長を止めないことなのだ。

トニー・シュワルツ

もしも不確実さが、恐れるべき敵ではなく、好奇心への招待状だとしたら?

そう考えたことはありますか?

これは簡単な発想の転換ではありません。

けれども、一度その視点を持てば、世界の見え方が大きく変わります。

昔、私は「不確実さを受け入れること」をテーマにしたTEDトークを観ました。

そこで語られていた二つの比喩が、今も忘れられません。

一つ目は、「マッドラーク/ 泥ひばり」という存在。

川辺で泥の中から歴史のかけらを探す人たちのことです。

彼らは完璧なローマの壺を見つけようとは思っていません。

たとえ小さな破片でも、それを見つけるたびに喜びを感じるのです。

人生も同じではないでしょうか。

完璧な答えを探すのをやめ、むしろ「マッドラーク」になってみる。

一つの文章、初めて作る料理、見知らぬ人との対話、ちょっと変わったアイデア。

そうした「破片」を集めることそのものが、生きる喜びになるのです。

もう一つの比喩は、日本の「金継ぎ」です。

割れた器を、金で継いで修復する芸術。

割れ目を隠すのではなく、むしろ誇りをもって見せる。

「壊れたからこそ、美しい」という思想です。

私たちの「ひび」――失敗や挫折、傷――も同じです。

それらは恥ではなく、物語そのもの。

自己への思いやりと、そこから得た学びで修復したとき、その部分こそが、最も輝く金継ぎの線になるのです。

私たちはしばしば、自分の「欠点」や「未熟さ」を恥じます。

「職場では繊細すぎる」

「発言が少なくて印象が薄い」

「お金への執着が薄いから野心が足りない」

そんなふうに言われると、自分の中に欠陥があるように感じてしまう。

でも――そこで「好奇心」を持ってみたらどうでしょう?

「これは本当に欠点なのだろうか?」

「もしかして“繊細さ”は、人の心に寄り添う力かもしれない」

「“静かさ”は、世界をよく観察する才能ではないか?」

「“野心がない”のではなく、より持続的で穏やかな価値観を持っているのかもしれない」

好奇心とは、不確実さを最良の形で受け入れること。

「私は〇〇ができない」というラベルを壊し、

「これはどんな意味を持つのだろう?」という新しい問いに変えてくれます。

好奇心は、「欠点」を、「探求すべきもの」へと変えるエンジンなのです。

「知らないこと」を恥じず、「分からないこと」を怖れず、むしろそこから学ぼうとする心。

その謙虚で、柔らかく、開かれた心こそ、私たちが本当に「学び始める」ための出発点なのです。

間違えて乗った電車が、時には目的地に連れて行ってくれる。

日本のことわざ

不確実性を受け入れる

ユーモアを忘れない

もし私にユーモアの感覚がなかったら、とっくの昔に自殺していたことだろう。

マハトマ・ガンジー

人生というものは、しばしば混沌としていて、予測不能で、そして時に馬鹿げています。

どれほど綿密に計画を立てても、物事は思い通りに進みません。

ミスをしたり、状況が理不尽だったり、意味が分からない出来事に巻き込まれたり――。

そんな時こそ、少し離れて、「まあ、人生ってこういうもんだな」と笑えること。

それが、私たちを救ってくれる力です。

ユーモアが不確実さに強いのは、私たちの「視点」を一瞬で変えてしまう力を持っているからです。

それは、頭の中の嵐から一歩外に出て、自分の不安や失敗を「人間らしい出来事」として眺めることを可能にしてくれます。

たとえば、大事なプレゼンや面接の直前に、ノートパソコンが突然フリーズした。

コーヒーをシャツにこぼした。

あるいは、冒頭のセリフをまるごと忘れてしまった。

そんな時、ほとんどの人はこう思うでしょう。

「もう終わった…」

「きっと馬鹿にされた…」

「これでキャリアは終わりだ…」

けれど、ユーモアのある人は、少し違います。

「……ああ、なんて見事なドジなんだろう」

「よし、深呼吸しよう。さて、次はどうする?」

その一呼吸が、すべてを変えます。

ユーモアとは、現実の痛みを軽んじることではありません。

ただ、重さに押しつぶされず、心の自由を取り戻す知恵です。

それは、バランスを取り戻し、再び前に進むためのしなやかな心の筋肉。

過去はすでに死んでいる。未来は不確実だ。私たちにあるのは今だけだ。だからこそ、食べ、飲み、楽しく生きよ。

アインシュタイン

関連投稿:インナーチャイルドの癒し方|内なる幸せな自分を再発見する15のステップ

「ほどよい」禁欲を心がける(ミニマリズム)

旅には杖一本のほか何も持たず、パンも、袋も、また帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして「下着は二枚着てはならない」と命じられた。

マルコ6:8-9

では、人生の避けられない不確実さ(病気、失業など)にどうすれば耐えられるようになるのでしょうか?

そのヒントのひとつが――「自ら進んで小さな不確実さを体験する」ことです。

これは、私が大切にしている「反物質主義」ともつながっています。

古代の哲学者ディオゲネスは、その極端な形を生きました。

全てを捨て、樽の中で暮らしたと言われています。

けれど、私たちはそこまで行く必要はありません。

むしろ、ほどよい中道を歩むことが大切です。

その最も実践的な方法が「ミニマリズム(最小主義)」です。

家の中を整理する――それは単なる片づけではなく、「執着を手放す」練習です。

モノを手に取るたびに自問する。

「これは本当に必要だろうか?」

「これが私を幸せにしているだろうか?」

その問いかけによって、「自分の価値は持ち物に左右されない」ことを身体で理解していきます。

もう一つの方法は、「自発的な不快」を少しだけ選ぶこと。

たとえば夜遅く、ふと小腹がすいたとき。

「お腹が空いた=食べなければ」という思考が、自動的に頭に浮かびます。

けれど私は、最近こう考えるようになりました。

「今は食べずに、この感覚を観察してみよう。」

しばらくすると気づくのです。

「これは本当に空腹なのだろうか?」

もしかしたら、退屈か、ただの習慣ではないか?

あの空腹という感覚が、実はただの「錯覚」だったりする。

しばらく観察していると、その感覚は不思議と静かに消えていく。

その瞬間、私は自分の中の「確実性」に挑み、「反応しない自由」を取り戻したことになるのです。

ひとつの食事を抜く。

冷たいシャワーを浴びる。

使わないものを手放す。

そうした小さな選択を重ねるたびに、身体と心にこう伝わります。

――「不快でも、大丈夫だ。」

それは、小さな行動の積み重ねによって内側に築かれていく「砦」のようなものです。

やがてその強さは、人生が不意に突きつける大きな不確実さにも、しなやかに耐えられる力へと変わっていくのです。

自分の内側をよく見つめなさい。そこには、常に湧き出る強さの源がある。

マルクス・アウレリウス

不確実性を受け入れる

行動志向のマインドセットを持つ

私はこの教えに従って生きてきた。最悪を想定し、最善を期待し、そして起こることを受け入れる。

ハンナ・アーレント

不確実性という霧の中を、考えることだけで抜け出すことはできません。

考えすぎても霧は晴れません。

進むしかないのです。

―― 行動しながら、霧の中を歩いていくのです。

- 柔軟である

確かに、私たちが「確実さ」を求める本能には実用的な意味があります。

KPI(成果指標)や、締め切り、個人的な約束などは、生活を整理し、人と協働するために必要な仕組みです。

ただし、それらを「鎖」ではなく「道標」として扱うこと。

KPIは行動を導くための道具であって、絶対的な法則ではありません。

ある時点での仮の目安に過ぎません。

新しい情報が入れば、柔軟に方向を修正すればいいのです。

「でも、上司やクライアントから“はっきりした約束”を求められたら?」

そんな不安を抱く人もいるでしょう。

その場合、すぐに「できません」と言うのではなく、問いを立て直してみることができます。

「考慮すべき最大のリスクは何だろう?」

「この目標を妨げる要因にはどんなものがある?」

「現時点で最も起こりうる結果は何で、それが変わったらどう対応する?」

こうした問いによって、「現実的な行動」と「結果という外的要素」の境界を明確にすることができます。

これこそが成熟の証であり、心理学者アルフレッド・アドラーが説いた「課題の分離」に通じる姿勢です。

- 「確実」ではなく「確率的」に考える

とくに仕事において重要なのは、「確実なもの」を求める幻想を手放し、「起こりうること」に焦点を当てることです。

5月1日までに必ずプロジェクトを完了させる――それは保証できません。

しかし、現時点のデータから「高い確率で達成できる見込み」を立てることはできます。

確実性ではなく、確率思考。

それが現実をしなやかに生きる知恵です。

- 結果ではなくプロセスに集中する

すでに触れた通り、結果を完全にコントロールすることはできません。

たとえば、仕事の採用結果はあなたの手にありません。

けれど、今日中に5社へ丁寧な応募書類を送ることはあなたの手の中にあります。

ブログがバズるかどうかは運次第です。けれど、「書いて、公開する」ことは確実に自分でできる。

評価ではなく努力を尊ぶ。

その姿勢こそ、行動志向の心です。

- 代替案を持つ

「これが失敗したら終わりだ」と思い込むほど、私たちは恐怖に縛られます。

だからこそ、ひとつの結果に自分の全存在を賭けないこと。

たとえば、「昇進を狙っているけど、同時に副業のポートフォリオも整えよう」

「古い同僚に相談のコーヒーチャットをお願いしてみよう」

そうやって複数の道を用意することで、ひとつの結果への依存度が下がり、恐れが小さくなるのです。

- 小さな「信じる跳躍」を重ねる

「信仰の飛躍」と聞くと、仕事を辞めて世界一周――そんな大きな決断を思い浮かべがちです。

でも、それは日常の中にあります。

友人にお金を貸してほしいと頼まれたとき。

私は一つのルールを決めています。

――「そのお金が“贈り物”だと思える額だけを貸す。」

最悪の結果(返ってこない)を受け入れたうえで行動すると、恐れではなく、善意から動けるようになります。

レビューを100件読まずに新しいレストランへ行ってみる。

帰り道を少し変えてみる。

そんな小さな行動が、「信じて進む力」を鍛える反復練習になるのです。

- 情報に基づく確信をもって行動する

ここで、冒頭の問いに戻りましょう。

映画『インディ・ジョーンズ』を初めて観たとき、私は考えました。

――彼はなぜ、あの一歩を踏み出せたのか?

――ただの「盲信」だったのか?

今振り返れば、そうではありません。

彼は父の手記や試練のパターンを分析し、考え抜いた上で一歩を踏み出した。

つまり、彼の勇気とは「恐れがないこと」ではなく、恐れながらも、根拠ある確信に基づいて行動したことにあります。

私たちの多くの行動は、命を賭けるようなものではありません。

けれど原理は同じです。

情報を集め、熟考し、リスクを認識し、それでも――動く。

全ての道を見通す必要はありません。

見えている次の一歩だけで十分です。

信仰とは、階段の全てが見えなくても、最初の一段を踏み出すことだ。

マーティン・ルーサー・キング

不確実性を受け入れる

とはいえ、人生の中には、どの道を選んでも痛みが避けられない局面があります。

たとえば有名な「トロッコ問題」。

5人を救うために1人を犠牲にする――

どちらを選んでも正解はありません。

あるいは、アンデスの墜落事故。

飢餓の中、生き延びるために亡くなった仲間の肉を食べるという究極の選択を迫られた人々の話。

こうした状況には、「確実に正しい答え」など存在しません。

だからこそ、そこで問われるのは――「どんな価値に基づいて行動するか」という確信です。

それは、完璧さを求めることではなく、不完全な現実の中で、自分の根本的な価値観に従って動くこと。

そして、たとえ結果が悲劇的であっても、その重さを引き受ける内なる力(受容、信念、自己への慈しみ)を持つこと。

「完璧な選択」をしたという保証はなくても、「最善を尽くした」と言えること。

それが、「情報に基づく確信」の本質です。

そして最後に、私たちが持つべき信念とは、「結果への信仰」ではなく、「行為そのものへの信頼」です。

誠実さ、思いやり、誠意をもって行動すること自体が、意味のある応答である――そのことを信じる力です。

人にどう思われるかよりも、「自分がどう生きたか」が問われる。

それが、立ち止まらずに立ち続ける人――「立つ男(または立つ女)」の精神です。

道徳とは、終わりのない問いを抱き続ける痛みにこそ宿る。

シモーヌ・ド・ボーヴォワール

哲学者のように考える

私は確実という安らぎから自らを引き離した。真理への愛ゆえに――そして真理は、私に報いてくれた。

シモーヌ・ド・ボーヴォワール

不確実性を受け入れるというのは、単に対処法のリストを増やすことではありません。

それは、ある特別な姿勢――すなわち「哲学者の心」を持つことです。

ここで言う「哲学者」とは、大学の講義室で議論を交わす専門家のことではなく、日々を生きる中で「知を愛する者(philo-sophia)」を意味します。

ソクラテスや孔子が教えたように、哲学の出発点は「知的謙虚さ」にあります。

それは、自分の理解が常に不完全であることを認める勇気。

現象(phenomena)と、その背後にある本質(noumena)の間には、いつも越えがたい隔たりがあるという認識です。

私たちは時に、「自分という存在を知っている」と思い込み、固定的なアイデンティティにしがみつきます。

しかし「わたしは、まだ知らない」と認めたとき、そこにこそ、本当に「知る」可能性が開かれるのです。

哲学者として生きるというのは、日々の中で「自分」と「世界」に真摯に関わることです。

新しいことを試し、自分の内面を定期的に見つめ直し、そして、何より――問い続けること。

「なぜ空は青いのか?」

「なぜ人は働かなければならないのか?」

「正しいとは何か? 悪いとは何か?」

一見、子どもじみているように思える問いこそ、哲学の呼吸なのです。

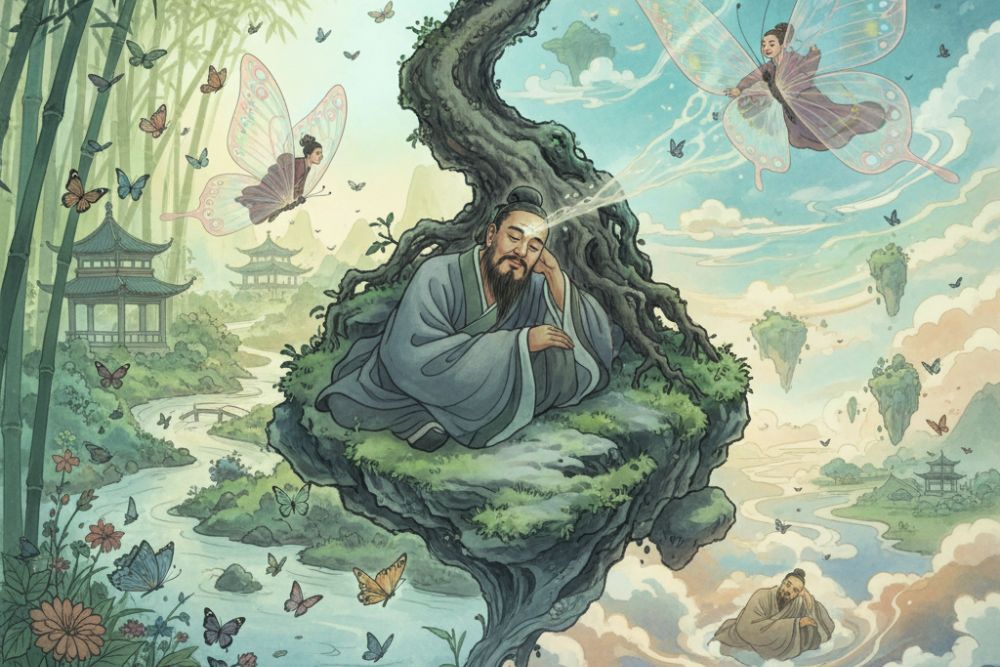

中国の哲学者・荘子の有名な寓話を思い出します。

昔、荘周は夢の中で胡蝶となった。

喜々として胡蝶になりきり、心ゆくまで舞っていた。

目覚めると、今度は荘周としての自分に戻っていた。

はたして、夢の中で胡蝶だった荘周なのか、

それとも今、夢を見ている胡蝶なのか――わからない。

多くの人はこの話を「非現実的な空想」として笑うでしょう。

けれど、私は初めて読んだとき、なぜか心の奥が静かに震えました。

現実そのものの確かさを問い直す――その大胆な想像力こそ、哲学の原点だと思うのです。

以前、私はある牧師が「輪廻転生」の考えを単純な論理で否定するのを聞いたことがあります。

私はキリスト教の背景を持ちながらも、このような教義の是非を“脅威”ではなく、“問い”として受け止めたいと感じました。

――もし過去世が本当に存在しないのなら、私は生まれる前どこにいたのか?

――「私」という存在がなかったとしたら、そこには何があったのか? ただの“無”なのか?

――もし来世があるとしても、なぜ私の「時間」は、太古の人々と比べてこれほど短いのだろう?

答えのない問いを抱えたまま生きること。

その「わからなさ」に居続けることは、謙虚さと探求心、そして他者への共感を育ててくれます。

教育ある心とは、ある考えを受け入れずとも、それを検討できる心である。

ローウェル・L・ベニオン(アリストテレスの言葉とされることもある)

不確実性を受け入れる

ここで、以前触れた「毒矢の寓話」を思い出す方もいるでしょう。

――そんなに深く考えることは、現実への対処を妨げるのではないか?

確かに、仏陀の説く「毒矢のたとえ」には大切な教訓があります。

緊急の苦しみに直面しているとき、果てしない思索に逃げるのは危険です。

まず矢を抜き、行動する必要がある。

しかし、「哲学する心」は危機の瞬間のためではありません。

それは、静かな時間――内省のためにあるのです。

哲学的探究は、行動の後ろ盾となる智慧を育て、次にまた「矢」が飛んできたとき、より落ち着いて、より誠実に対処できる力を養ってくれます。

つまり、「行動」と「熟考」は対立するものではなく、その両方が必要なのです。

仏陀が説いた「中道」のように、どちらか一方に偏らず、文脈に応じてバランスを取ること――それが賢明さです。

大胆さが求められるときがあり、慎重さが求められるときがある。そして賢者は、そのどちらが必要かを知っている。

ジョン・キーティング(映画『いまを生きる』より)

(余談ですが、私は別の記事でも触れたように、輪廻転生という教えを「真実」として全面的に受け入れてはいません。

けれど、長い人生経験を経て、少なくとも「探究に値する視座」だと感じるようになりました。

私にとってそれは、人生の神秘を見つめ直すための「ひとつのレンズ」なのです。

哲学するとは、答えを急がず、問いとともに生きること。

不確実性の中で、知恵と謙虚さを育てること。

それが、「哲学者のように考える」という生き方の本質です。)

死を思う

あなたの時間には限りがある。だから、他人の人生を生きて時間を浪費してはいけない。

スティーブ・ジョブズ

これまでにも触れてきたように、死は人生において唯一の「絶対的な確実性」です。

ただし、その時期や形は、完全に不確定なまま。

死の話題は、多くの人にとって不快で、避けたいものです。

けれど、古代ローマの人々が言ったように――

「メメント・モリ(死を想え)」という言葉は、不確実な人生を穏やかに受け入れるための鍵なのかもしれません。

私たちが抱える多くの恐れ――昇給を願い出ることへの不安、新しい挑戦が失敗するかもしれないという焦り、他人の目を気にする心配。

これらは、限られた人生というスケールの上で見ると、どれほどの重みを持つでしょうか?

死を思うことは、決して暗く沈むことではありません。

それは「視点を整える」行為です。

何が本当に大切で、何が単なる“緊急”や“些細”にすぎないのか――

死を意識することで、価値の輪郭がくっきりと浮かび上がります。

私たちは、いつ、どんな形でこの世を去るのかを知りません。

明日が訪れる保証すら、どこにもないのです。

この事実を、頭だけでなく、心で本当に感じ取ったとき、私たちの執着は少しずつほどけていきます。

所有物、地位、知識――

あらゆるしがみつきが薄れ、代わりに、鋭い感受性が目を覚まします。

抽象的な議論や日常の小さな悩みの雑音が、静かに消えていくのです。

死を思うことは、私たちを「生きること」へと呼び戻します。

惰性のように生きることをやめ、いまこの瞬間を「生きる」ための最も強い動機になるのです。

特別な儀式も必要ありません。

ただ、日々ほんの少しの時間を取り、自分に問いかけてみるだけでいいのです。

「時間が有限であると知ったうえで、この悩みは本当に重要だろうか?」

「もし、自分の時間が思っているより短いとしたら、何をしないまま後悔するだろう?」

この問いを繰り返すことは、不確実性を消し去るわけではありません。

けれど、その受け止め方を深く変えます。

死という究極の未知を受け入れることで、私たちは今日をより誠実に、より自由に生きる勇気を得るのです。

未来を支配しようとする心から、いまを慈しむ心へ――

視点が静かに転換されていきます。

すべきことを今日全力でするのです。明日死がやって来ない保証などどこにもないのですから。

釈迦

不確実性を受け入れる

愛し、信じることを学ぶ

「百聞は一見に如かず」って言うけど、信じることで初めて見えるものもあるんだ。

デニス・ウェイトリー

これまで、不確実性を受け入れることについて、主に「内面的な実践」として語ってきました。

ここからは、その視点を外に向け、他者との関わり――人間関係という「予測不能な世界」に目を向けてみましょう。

私たちは他人をコントロールできません。

彼らの行動も、気持ちも、完全には予測できません。

ドストエフスキーの言葉を借りれば、「人間とは謎」なのです。

にもかかわらず、私たちはしばしば恐れに動かされ、条件つきの関係を築こうとします。

「信頼できる人だと証明してくれたら、信じよう。」

「私の期待を満たしてくれたら、愛そう。」

これは、愛でも友情でもありません。

取引です。計算です。

そして、報酬や条件に基づく関係は、いずれ必ず崩れます。

愛するとは、保証のないままに自らを委ねることだ。愛とは信仰の行為であり、信仰が浅い者は、愛もまた浅い。

エーリッヒ・フロム

私は、これこそが不確実性を受け入れるための究極の実践だと思うのです。

見返りを求めずに、先に心を開くこと。

条件をつけずに、まず信じてみること。

相手が自分を理解してくれるかどうか分からなくても、自分から相手の声に耳を傾けてみること。

それは、無防備で、少し怖い選択に思えるかもしれません。

けれど、それこそが、本当の意味での「信頼」なのです。

【哲人】どうすれば、相手に自分の言葉を受け取ってもらい、深く聴いてもらうことができるでしょうか?

「私を信じなさい」と命じることはできません。

その人が信じるかどうかは、その人自身の自由だからです。私にできることは、ただ――相手を信じること。

それだけです。私はあなたに信じてほしい。

だから、まず私があなたを信じる。

たとえあなたが私を信じまいとしても。

たとえあなたが私の信頼を拒もうとしても。

それでも、私は信じ続ける。

――それが「無条件」ということです。たとえば、子どもを信じられない親が、「あなたのためを思って」と、理屈の通った説教を延々と繰り返しても、その言葉は子どもに届きません。

むしろ、筋の通った話をすればするほど、子どもは反発したくなる。なぜでしょう?

親が本当の意味で「自分を見ていない」と感じるからです。

親が自信を持てず、信頼を欠いたまま、上から「正しさ」を押し付けようとしている――そのことを、子どもは敏感に感じ取っているのです。【青年】でも……たとえ僕が誰かを信じても、その人が僕を信じてくれるとは限らない。

友情を築いてくれるかどうかも分からないじゃないですか。【哲人】それは「課題の分離」です。

他者があなたをどう思い、どんな態度を取るか。

それは、相手の課題であって、あなたの課題ではありません。

あなたには、コントロールできないのです。岸見一郎『幸せになる勇気』

このやり取りを読むたびに思うのです。

無条件に信じるということは、「結果」を求めないということだと。

「相手も自分を信じてくれるか?」ではなく、「自分は信じ続けられるか?」ということ。

そこにこそ、愛や信頼の本質があるのだと思います。

そしてもう一つ、私が強く心を打たれたのは、ヴィクトール・E・フランクルの『夜と霧』に登場する、ある人物の話です。

Dr. J. のことをお話ししましょう。

私が人生でただ一度、「メフィストフェレス的な存在」と呼ぶにふさわしい人物に出会いました。

それが彼でした。彼は「シュタインホフの大量殺人者」と呼ばれていました。

ナチスの安楽死計画の中枢にいて、精神疾患の患者を一人たりともガス室から逃さぬよう、狂信的な情熱でその任務を遂行していたのです。戦後、私はウィーンに戻り、Dr. J. の行方を尋ねました。

「ロシア軍に捕らえられ、シュタインホフの独房に収容されていた。

だが翌日には扉が開き、姿は消えていた」と聞きました。

仲間の助けを借りて南米に逃れたのだろうと思っていました。ところが後に、旧オーストリアの外交官だった人物を診察する機会がありました。

彼はシベリアやモスクワのルビャンカ刑務所で長年拘束されていた人でした。診察の最中、彼が突然こう尋ねたのです。

「Dr. J. をご存じですか?」

「ええ、知っています」と答えると、彼は静かに続けました。「彼とはルビャンカで一緒でした。

膀胱がんで亡くなりましたが、その最期まで、彼は信じられないほど立派な人物でした。

誰に対しても慰めの言葉をかけ、道徳的にも極めて高い水準を保っていた。

私が刑務所生活で出会った中で、最も素晴らしい人間でした。」

あの**“大量殺人者”**と呼ばれたDr. J. でさえ、その晩年には、まったく別の人格を体現していたのです。

もし彼のような人間にすら、深い変化と再生の可能性があったのだとしたら――私たち誰もが、変わる可能性を秘めているはずです。

つまり、人間とは「固定された事実」ではなく、常に変化しつづける「謎」のような存在なのです。

不確実性を受け入れる

けれど、私たちはしばしばその真実を認めようとしません。

「彼は絶対に変わらない」

「上司は最悪だ」

「家族はどうせ理解してくれない」

――そんな確信を抱いた瞬間、私たちは他者を一枚のラベルで塗りつぶし、可能性の扉を閉ざしてしまう。

それは、以前の章で語った「灰の袋を抱えた父親」とまったく同じ姿です。

「この人はこういう人だ」と決めつけてしまう。

その確実性にしがみつくあまり、目の前の「変わりゆく現実」を受け入れられなくなるのです。

有名なエグゼクティブ・コーチ、マーシャル・ゴールドスミスは自身のベストセラーで、このテーマに関する印象的なエピソードを紹介しています(『よい人生は「結果」ではない』より)。

10年前、私はある幹部のコーチを始めました。仮に彼をマイクと呼びましょう。彼には直すべき粗さがありました。

同僚や部下からの360度フィードバックでは、よく挙がった問題が「無神経」「まず自分が正しいと思い込む」「傲慢さ」でした。

彼は批判をきちんと受け止め、約二年で自分でも満足するほど行動を変え、同僚たちの評価も変わりました。マイクには妻シェリーとの間に四人の子どもがおり、子どもたちは皆独立していました。かつてマイクが仕事中心で家庭を顧みなかったため、シェリーは深い不満を抱いていた時期がありました。結婚生活は長年の緊張の末、安定を取り戻していました。

ある時、私はマイクに尋ねました。「シェリーは間違っているのか?」

すると彼はこう言いました。「でも、僕は変わったんだ。彼女もそれを認めている。もっと幸せだ。なのに、なぜ彼女はそれを手放せないんだろう?」私は彼に、西洋人が「人間は一枚岩ではない」という発想を理解しにくいことを説明しました。人は一つの連続体ではなく、息をするたびに少しずつ生まれ変わる「多重の私」の集合だという考え方です。多くの人は気づかず、相手の「過去のやり方」を現在の人格と切り離せずに見てしまうのです。

マイクはその考えに苦しみました。自分は一連の「マイク」の連続であるとは想像しにくかった。世界に見せてきた「立派で成功したマイク」という固定イメージが強かったからです。

ところが2019年夏、彼は突然電話をかけてきて興奮気味に言いました。「分かったよ!」と。

前日のこと。彼とシェリーは週末の別荘での親族再会からの帰路、二時間のドライブをしていました。賑やかで楽しい週末、子どもたちの成長、助け合ってくれる友人たち、子どもたちが料理や後片付けを率先したことなどを話し、二人は自分たちの「幸運」と「子育ての成功」を祝っていました。

ところがシェリーが、思いがけない一言を投げかけました。

「あなた、育児のときにもっと協力してくれたらよかったのに。あの頃はとても孤独だったのよ」マイクは言います。「その言葉に腹を立てたり傷ついたりはしなかった。むしろ落ち着いて彼女にこう言ったんだ。『あの十年前の男は確かに多くのことに無自覚だった。だけど、その人間は今この車にいる男ではない。今の僕はより良い人間になった。明日はまた別の僕が、少しずつ良くなろうとするだろう。あの当時苦しんでいたあなたも、今と同じ人ではない。過去の存在に責めを向けるのはフェアではないよ』」

車内は十秒ほど静まり返りました。やがてシェリーは謝り、「あなたの言うとおりね。私も直さなきゃ」と言ったそうです。

考えてみましょう。

私たちはどれほど頻繁に、他人の過去の行為を根拠に「この人はこういう人だ」と決めつけてしまうでしょうか。パートナーや親、友人に対して、古い過ちの「灰」を抱え続けてはいないでしょうか。そうして目の前にいる生きた人を見落としてしまう。

関係における不確実性を受け入れることは、他者(そして自分自身)に「変わる余地」を与えることです。

固定した物語に執着するのをやめ、今ここにいる人に向き合うこと。

愛し、信じ、誰の中にもある可能性を見ようとすること。

私はこれが、最も変容的で重要な飛躍だと思います。人生の「おいしい曖昧さ(delicious ambiguity)」を心底受け入れることなのです。

人間は常に自分が知っている自分以上のものである。人は一度きりにして定まるものではなく、過程である。存在する生命というだけでなく、その生命の内で、自分を造る自由を持ち、選択した行為によって自らを作り変える可能性を備えている。

カール・ヤスパース

不確実性を受け入れる

不確実性に関する名言

不確実性についての読み物

「分からない」とともに生きる。https://note.com/jonathanmpham/n/n08c0b4100289

哲学への新しい入り:「生き方としての哲学」https://note.com/jonathanmpham/n/n13724826fc4e

Uncertainty – The Philosophical Problem of Our Time. https://archive.philosophersmag.com/uncertainty-the-philosophical-problem-of-our-time/

辛い事や悲しい事があったら、「人間万事塞翁が馬」という諺を思い出して!https://www.kg-school.net/gakuen/news.html?id=21

煙突を降りた二人の男|謙虚さと不確実性を受け入れるためのユダヤの寓話。https://jonathanmpham.com/ja/ジャーナリング/煙突を降りた二人の男/

ローリングの作家としての人生|ハリー・ポッター誕生のリアル。https://jonathanmpham.com/ja/ジャーナリング/ローリングの作家としての人生/

不確実性を受け入れる

まとめ

あれから二年以上が経ちました。あのとき、私は自分の人生の裂け目の縁に立ち、フルタイムの仕事を手放し、飛び込みました。

そして今、はっきりと言えるのは——あのとき私が恐れていた「虚無」は、実際には空っぽの闇ではなかったということです。

それはただ、私が自分の手で満たすのを待っていた、広く開かれた空間でした。

振り返れば、私に最も深い安らぎをもたらした選択の多くは、「合理的」には説明できないものでした。

たとえば、日本語を学び始めたとき。キャリアに直結するわけでもなく、明確な目的もなかった。

スプレッドシートや計画書では到底正当化できない選択でした。

人に説明するときは「理由」を語りましたが、本当のところはただ、心の奥で「これだ」と感じたのです。

理屈ではなく、直感。あるいは、どこか神秘的な呼びかけのようなもの。

数えきれないほどの試行錯誤と内省を経て、私はいまもなお、巨大な銀行口座を持っているわけでもなく、成功への一本道を見つけたわけでもありません。

霧は晴れてはいません。

けれども、確かに言えることがあります。

私は幸せです。

私は満たされています。

そして何より、自分自身であると感じています。

その感覚こそが、あの「飛躍」全体を正当化するのに十分だったのです。

これこそが、本当の意味での「岩の上に建てた家」なのだと思います。

富でも地位でもなく、社会が価値を置くものでもない。

自分の「期待」ではなく、自分の「価値」に軸足を置いて築いた、内なる平安。

恐れに基づいた人生の賭けから、愛に基づいた人生の約束へ。

——プロセスそのものへの愛。

——真実を求める愛。

——そして、「自分という存在」への愛。

不確実性を受け入れることは、無謀になることではありません。

それは、「コントロールできる」という幻想を手放すことです。

私たちは皆、「桃」のような存在です。「リンゴ」になろうと無理をするのではなく、自分という「果実」を見つめ、育み、導いていく存在。

結局のところ、私たちは皆、その「裂け目」の前に立っています。

予測不能な世界の中で生きている。

そして、私たちが唯一確信できるのは、「この時間が有限である」ということだけ。

その限られた時間を、恐れのまま足を止めて過ごすこともできる。

あるいは、未知の世界を見つめ、微笑みながら一歩を踏み出すこともできる。

「生きる」とは、まさにその選択です。

この世界にまだいる間に、私たちは本当に「生きる」ことを選ぶことができるのです。

運命というものがあるのか、それとも僕たちはただ風に吹かれて漂っているだけなのかは分からない。でもね、もしかしたら、どちらも同時に起きているのかもしれない。

フォレスト・ガンプ

不確実性を受け入れる

ザー・フェザー・シーム

レット・イット・ビー

イントゥー・ザ・ウエスト

他の項目:

- 20のストア哲学的な問い|迷える現代を生き抜く羅針盤

一緒に学びませんか?