なぜ私は“私”であって、他の誰かではないのだろう?

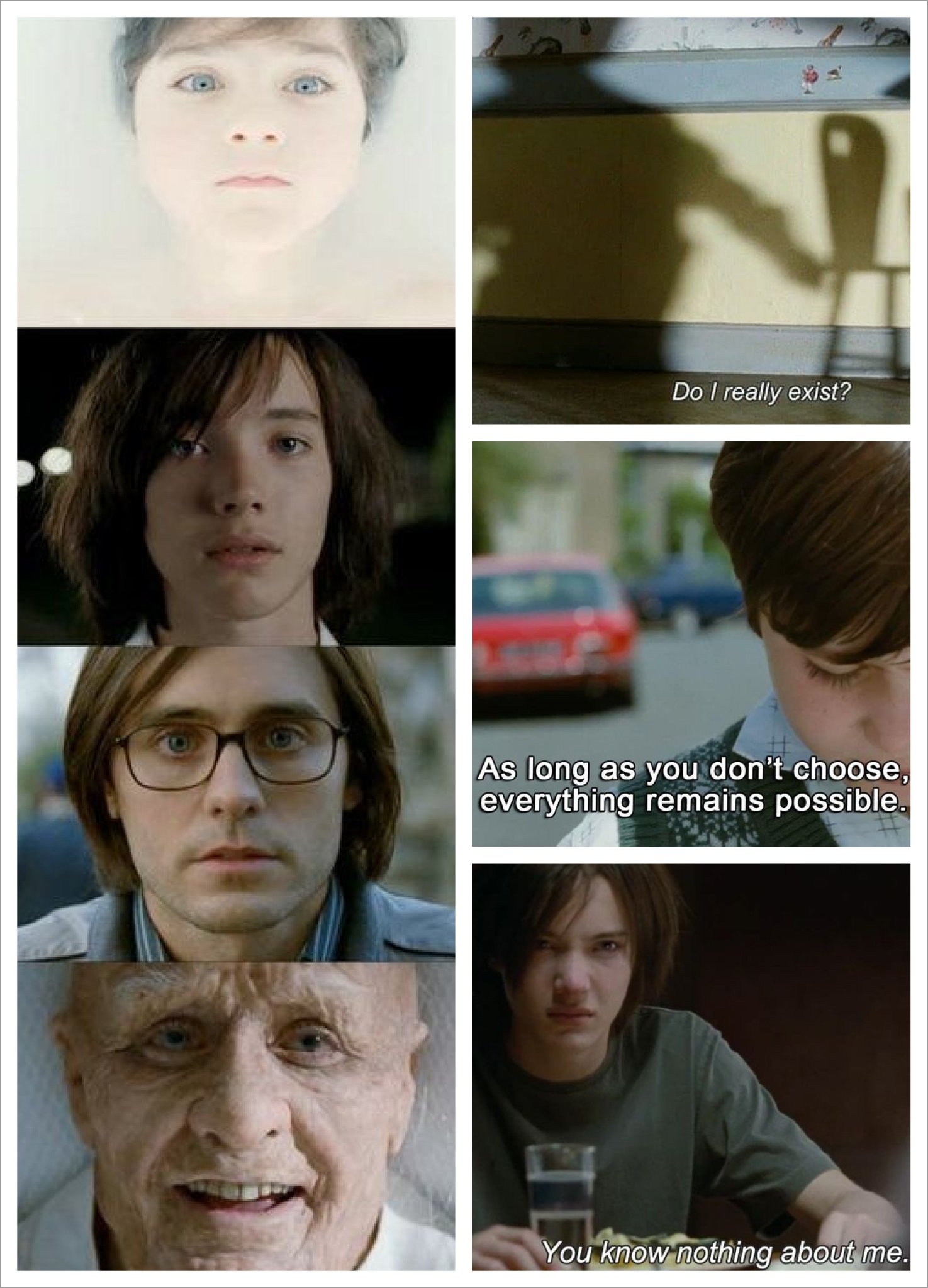

ニモ|映画『ミスター・ノーバディ』

この問いを、自分に投げかけたことはありますか?

私にはあります。思い返せば、それはまだ「自分探し」なんて言葉も知らず、「実存主義」や「哲学的思考」なんて概念すらなかった子どもの頃のこと。純粋な好奇心だけがあった時代です。

「なぜ私はこの目で世界を見ているのだろう? なぜこの体にいて、他の誰かの体ではないのか?」

「なぜ男として生まれたのか? 女ではなかったのはなぜか?」

「なぜ私は存在しているのか? “私”とは何なのか?」

「もし五感がすべて失われたら(つまり死んだら)、私はどう“感じる”のだろう?」

「私は誰なのか?」

今読むと、少し子どもっぽく感じるかもしれません。「そんなの考えても仕方ないじゃない」と笑われるかもしれませんね。

確かに、この世界は“問い”よりも“答え”を、思索よりも“行動”を求めてきます。そんな疑問では、家賃も払えないし、家事も終わりません。

それでも——こうした問いを抱くこと自体が、実に人間らしいことではないでしょうか?

“私”という存在の、限りなく不思議で奇跡的な事実に向き合うこと。それには、何か本質的な意味があるような気がしてなりません。

自己同一性を探し求める旅は、どんな人にとっても共通する人間体験です。そして、それは決して抽象的な哲学の遊びではなく、私たちがよりよく生きていくために欠かせない営みだと私は思っています。

とくに、困難や不確かさの中にあるとき(たとえば成長の過程や環境の変化、人生の転機、大きな挫折、価値観や世界観を揺るがすような出来事の後など)、私たちはこのテーマに直面することになります。これは、人生のどこかで誰もが経験する通過点なのです。

もちろん、「自己」というテーマについての見解は人によって大きく異なります。歴史を通じて、思想家や宗教家、そして名もなき多くの人々が、それぞれの視点から「自己同一性」という謎に向き合ってきました。その中には、相容れないように思えるものもあります。

私自身、この問いに「正解」を出そうとは思っていません。というより、誰もが納得する“唯一の答え”が存在するのかすら疑問です。

だからこそ、この文章は「答え」を与えるものではなく、一緒に問いを探っていく“きっかけ”になればと願っています。

どうか、これはご自身の内なる旅への招待だと受け取ってください。

「私は誰なのか?」という問いに対し、他人に答えを求めるのではなく、自分自身で見つけていくための旅へ。

さあ、探究の旅を始めましょう。

主なポイント

- 自己同一性とは単なるラベルではなく、内面の体験と外界との関係が複雑に絡み合いながら、常に変化・発展していく「私とは誰か」という理解のプロセスである。その本質的な複雑さを受け入れる姿勢が必要である。

- 明確で誠実な自己認識は、人生に意味をもたらし、真のつながりを育み、困難を乗り越える内なる力を養い、個人の変容を促す基盤となる。

- 人生には、「何かがズレている」「もっと深い意味を求めている」といった内的な感覚や、環境の変化・大きな節目といった外的な出来事を通じて、自分自身と向き合う機会が訪れる。

- 自己同一性を内側から見つめることで、それが多面的で、個人的で、時間とともに変化し、他者や世界と深くつながっており、可能性と限界の両方を含み、さらには超越的な気づきの力をもつ存在であることが明らかになる。

- 自己理解の道は、エゴにまつわる幻想、恐れや思い込みといった心理的な罠、外部からの社会的プレッシャー、そして現代のデジタル環境がもたらす複雑さといった障壁を乗り越える勇気ある旅である。

- 自己同一性の実現には、勇気、正直さ、謙虚さ、自己認識、自己への思いやりといった本質的な資質を育む、内面的な努力が求められる。

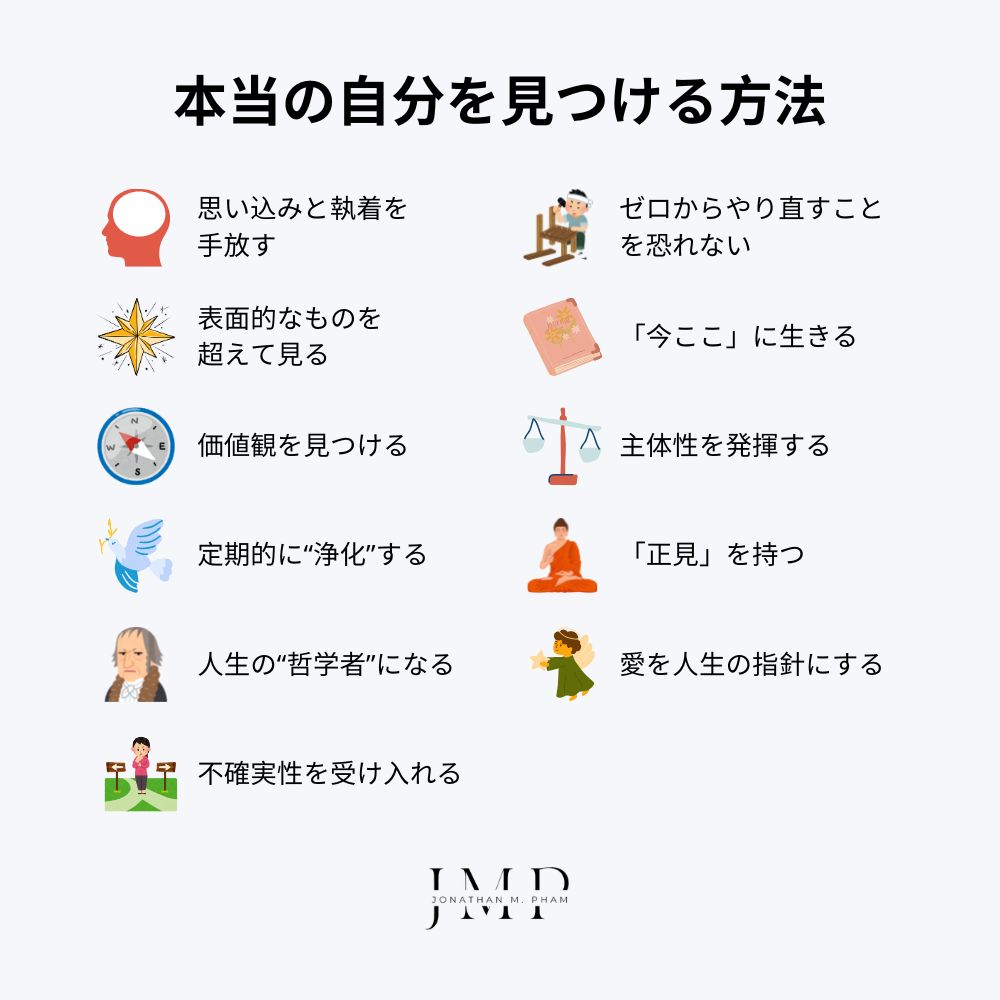

- 固定観念の手放し、価値観の明確化(と柔軟性)、現在への意識、人生の不確実さの受容、主体性の発揮、現実をありのままに見る姿勢、そして愛を指針とする選択などを通じて、より本物の自己同一性が育まれていく。

自己同一性とは?

「自己同一性(self-identity)」という言葉を聞いたとき、何を思い浮かべますか?

多くの人にとって、まず思い浮かぶのは、自分の名前や職業、あるいは「親」「友人」などの役割、または「内向的」「野心的」といった性格の特徴かもしれません。「登山が好き」「本を読むのが趣味」などの個人的な好みを挙げる人もいるでしょう。

こうした要素は確かに、私たちが自分自身を他者に紹介するとき、あるいは自分自身を理解しようとするときに使う「自己紹介」の一部です。

しかし、こうしたラベルや表面的な特徴だけで、本当に「自分らしさ」は語り尽くせるのでしょうか?

私たちのアイデンティティとは、単なる役割や性格、趣味の寄せ集めに過ぎないのでしょうか?

それとも、もっと深いところに、言葉では言い表しきれない“本質”のようなものが存在するのでしょうか?

定義と関連概念

まずは基本的な考え方から始めましょう。自己同一性とは、「自分は何者か」という問いに対する、動的で進化し続ける理解のことです。

それは、固定された特徴のリストではなく、私たちの内面の経験、個人としての歴史、人との関係性、そして取り巻く社会や文化の影響によって、絶えず変化しながら形成されていく“生きたプロセス”です。

言い換えれば、自己同一性とは、私たちの選択を導く内なるコンパスであり、「私は何者か」を物語る、継続的に書き換えられていくストーリーなのです。

なお、「自己同一性」という概念は、以下のような心理学的な用語と密接に関連していますが、それぞれ意味は微妙に異なります。

- 自己概念(self-concept):自分の能力や特性、価値観についての“説明的かつ評価的なイメージ”。つまり「自分はこういう人間だ」と思っている内容のこと。

- 自己イメージ(self-image):上記の一部であり、「自分がどう見えているか」、つまり自己認識のビジュアル的側面。多くの要因の影響を受けます。

- 自尊心(self-esteem):自己概念に対する感情的な評価。「自分がこうであること」に対して感じている価値や満足感。

また、「自己同一性」は、パーソナル・アイデンティティ(personal identity)、自己感覚(sense of self)、あるいは単に「自己(self)」という言葉で表現されることもあります。学術的にはそれぞれ異なる意味を持ちますが、本記事では便宜上、こうした言葉をほぼ同じ意味合いとして扱い、「私は誰か?」という複雑で多層的な体験を表す言葉として使っていきます。

「自分」を多面的にとらえる

A. 心理学的な視点

心理学は、「自分とは何か」という問いに対して、実証的かつ実践的な洞察を与えてくれます。私たちのアイデンティティがどのように形成され、どのように機能しているのかを理解するのに役立つ領域です。主なキーワードには次のようなものがあります。

- アイデンティティの形成:特に思春期に顕著ですが、一生をかけて続く「自分は何者か」を模索するプロセス。

- 自己概念と自尊心:自分に対する理解とその評価が、アイデンティティの土台となります。

- パーソナリティ特性:考え方・感じ方・行動のパターンに見られる比較的安定した特徴で、私たちの個性を形づくります。

- 記憶:過去の経験、現在の意識、未来の自分像をつなぎ、時間的な一貫性を保つための重要な要素です。

また心理学は、私たちの「自己」が**間主観的(intersubjective)**なものであることも示しています。つまり、「自分とは何か」は、単に個人の内面に存在するだけでなく、「他者からどう見られているか」という想像や、「主観的な自分(I)」と「他者や自分自身によって認識される自分(me)」との相互作用の中で形づくられていくのです。

B. 社会学的な視点

社会学は、私たちのアイデンティティがいかに社会的・文化的な文脈に影響されているかを浮き彫りにします。

人は孤立した存在ではありません。私たちは、家庭、学校、職場、国家、文化、サブカルチャーなど、さまざまな集団や社会構造の中で生きています。

「親」「会社員」「市民」「友人」といった社会的役割、あるいは文化的な所属(国籍、価値観、趣味のコミュニティなど)、そして私たちが生きる社会の集合的な物語や価値観は、「自分とは誰か」という認識に大きな影響を与えています。

C. 神経科学のまなざし

神経科学の分野からも、近年「自己とは何か」に関する興味深い視点が登場しています。

まだ解明されていない部分は多いものの、脳の活動が「自分らしさ」「自覚」「自己認識」「記憶」「時間的な一貫性」などの感覚にどのように関係しているのか、徐々に明らかになってきています。

たとえば、自己認識は特定の“脳の部位”に限られたものではなく、広範な脳のネットワークが関与しているとされます。特に前頭前野(prefrontal cortex)などは、私たちの記憶を統合し、「一貫した自分」の感覚を生み出すうえで重要な役割を果たしています。ここに損傷が起きると、アイデンティティにも影響が出る場合があります。

興味深いことに、マインドフルネスのような実践は、脳の活動に変化をもたらし、「自己のとらえ方」そのものをより柔軟で健全なものへと変化させる可能性があることもわかってきています。

D. 哲学的な探求

「自己とは何か」という問いは、哲学の中心的テーマとして何千年にもわたり探求されてきました。哲学は、私たちに深い内省と批判的思考を促し、「存在」や「意味」の根源に迫ろうとします。

自己認識に関する哲学的な問いには、以下のようなものがあります。

- 「自己」の本質とは?

私たちが「私」として感じているものは、魂なのか、心なのか、あるいは単なるプロセスや概念にすぎないのか? - 時間を超えた「同一性」の継続性

私たちは、成長や変化を繰り返す中で、なぜ自分自身を「同じ人間」だと感じ続けられるのか?この問いは、哲学のなかでも「同一性のパラドックス」として多くの思考実験で扱われています。 - 意識の役割

私たちが「意識している」ことは、自己を定義するうえで本質的な要素なのか? - 実存主義

実存主義は、意味のない世界のなかで、私たちが自由意志によって「自分自身」や「人生の意味」を創造していく責任を持っているという視点を重視します。

特に西洋哲学では、時間を超えて連続する「中心的な自己」という概念が重視されてきました。しかし、そのような「変わらない核」が本当に存在するのかどうかは、現代でも活発に議論されているテーマです。

「自己」に対する文化的視点

このように、「自己とは何か」を定義することは一筋縄ではいきません。この課題は、世界各地の文化や思想の多様性を考慮することで、さらに複雑さを増します。

例えば、西洋文化では、個人の独立性や達成、自律的で一貫した「自己」のイメージが重視されてきました。これは「私とは他者とは異なる、一つの独立した存在である」という感覚につながります。

一方で、多くの非西洋文化──たとえば、先住民の思想やアジア・アフリカの伝統──では、より相互依存的な自己観が一般的です。こうした文化においては、自己とは家族・共同体・自然・社会的役割との深い関係性のなかで理解されるものです。たとえば、仏教の「アナッタ(無我)」という概念は、「変わらぬ自己」という考え方を否定し、すべては常に変化しているという無常観に基づいています。また、儒教においては、人との関係性こそが自己を定義し、育むものだとされます。

このように、「不変の本質」か「関係性と変化」かという対照的な価値観の違いを見ると、自己を一つの言葉や定義で言い表すことの難しさが見えてきます。

より包括的な自己観へ

自己とは「こういうものだ」と断言するのではなく、「私は誰なのか?」という問いに継続的に向き合っていくプロセスとして捉えてみましょう。自己同一性とは、過去とのつながり、未来への展望、そして他者との違いをどう捉えるかという、きわめて個人的かつ普遍的な問いでもあります。

この「自己」という経験には、いくつかの側面が含まれます。

- 「私は私だ」と感じる主観的な実感

- 世界と関わるための身体的存在

- 記憶や性格、信念や価値観など、心理的な構造

- 他者とのつながりを生む社会的な役割や関係性

- そして、自分の人生を理解しようとする物語的な枠組み

こうした視点から、私たちは以下のような、より包括的で柔軟な自己観を育むことができるでしょう。

- 問いを重視する:「自己とは何か」という問いそのものに向き合い、固定された答えを求めすぎない。

- 多面的にとらえる:感覚、身体、心理、社会、物語といった多様な次元を統合的に捉える。

- 「連続性の感覚」を尊重する:変化のなかにあっても、自分が自分であるという感覚を大切にする。

- 一つの前提に縛られない:「魂こそが自己」「身体こそが自己」といった唯一の定義に固執しない。

- 変化を受け入れる:人は時間と経験によって変化する存在であることを自然なものとして受け入れる。

たとえ文化的背景や信念によって「不変の自己」を信じるか、「すべては移ろうもの」と考えるかが異なっていたとしても、私たちが「自分とは何か」を問う姿勢そのものは、人間に共通する大切な営みです。

そしてたとえ自己が変化するものであったとしても、社会や法律、道徳の観点からは、私たちが「同じ人間」として扱われる必要があります。そのため多くの文化や哲学では、「変化のなかの連続性」をどう理解するかという視点を持っているのです。

自己同一性の重要性

ここまで見てきたように、「自分とは何か」「個であるとはどういうことか」という問いには、深く本質的な意味が宿っています。それは単なる哲学的な思索にとどまらず、私たち一人ひとりの人生に直接関わる問いです。自己への探究は、単なる知的好奇心ではなく、誠実な内省と継続的な問いかけを必要とする旅なのです。

では、なぜそれほどまでに自己理解が重要なのでしょうか?

自己を知ることが、私たちの生き方にどのような影響を与えるのでしょうか?

“真の名前”を知ることに似ている

物語の中で、“真の名前”を知ることが、特別な力や深い理解をもたらす——そんな展開に出会ったことはありませんか?

古今東西、多くの文化において、名前とは単なる呼び名を超えた意味を持ちます。名前には血筋、運命、そしてその人の本質までもが込められているとされてきました。とりわけ“真の名前”は、その人の核となる存在、つまり「本当の自分」を象徴するものとして語られることがあります。

こうした“本質への憧れ”は、宗教的・哲学的な伝統にも繰り返し登場します。たとえば旧約聖書『出エジプト記』には、預言者モーセが神に「あなたの名は何か?」と問う場面があります。その問いに対し、神はこう答えました:

“I am who I am“(有りたる我は、在る我なり)

この象徴的な言葉は、人間にとって「名前」や「本質の自己」を知ることが、単なる自己認識ではなく、存在の根源に触れる行為であることを示しています。

“真の名前”をめぐるこのような物語的モチーフは、多くのフィクションや神話、哲学に共通して見られます。

- **プラトンの『クラテュロス』**では、ソクラテスが「名前はただの記号か? それとも本質を反映する“正しさ”を持つのか?」という問いを掘り下げます。これは、真に理解するとは、そのものの“本質の名”を知ることに通じるという考え方です。

- **アーシュラ・K・ル=グウィンの『影との戦い』**では、真の名前を知ることが魔法の根源であり、主人公ゲドの旅は、自分自身の名前を知ること——すなわち“自分とは何者か”を知ることへと繋がっていきます。

- **クリストファー・パオリーニの『エラゴン』**でも、自分の真の名前を知ることは強大な力をもたらし、登場人物の成長と運命を決定づける重要な要素として描かれます。

- **映画『カンフー・パンダ2』**では、主人公ポーの「自分は誰なのか?」という問いが物語の中心テーマです。そこに“魔法の名前”は出てきませんが、自己の真実を知り、受け入れることが、自らの力を発揮する鍵となっています。

- 『スター・ウォーズ』のレイの旅もまた、血統や所属、銀河の中での自分の居場所を模索するプロセスであり、自己のルーツと本質に向き合う物語です。

- **宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』**では、千尋の名前が奪われることによって、自分が誰かを忘れていく——つまりアイデンティティの喪失が描かれます。ハクもまた名前を忘れており、2人は“本当の名前”を取り戻すことで、真の自分に立ち返っていきます。

- **アニメ『遊☆戯☆王』**では、“名前なきファラオ”アテムが自らの名前と記憶を取り戻す旅が、全ての謎の鍵を握っています。名前を知ることは、過去とつながり、運命を完結させる手段となります。

画像クレジット:Fandom

これらの物語には共通する核心があります。それは、“真の名前”——すなわち“本当の自分”を知ることが、強さと自由、そして自己への理解をもたらすということ。

ここで言う力とは、他人を支配する力ではなく、自分自身と向き合い、受け入れる内的な力です。

“名前”をめぐる物語が示しているのは、単なるファンタジーではありません。それは、自己同一性の探究が、実はとても実践的で現実的なテーマであるという真実です。自分自身を知ることで、私たちはより安定し、洞察力を持ち、迷いの少ない生き方を選びやすくなるのです。

このように、「本当の自分を知ること」がなぜ重要なのかを理解したうえで、次の章では、自己理解が私たちの人生にどのような具体的な恩恵をもたらすのかを見ていきましょう。

意味・居場所・本物のつながりへの架け橋

アイデンティティの価値は、しばしば目的とともにやってくるところにある。

リチャード・グラント

人生に「意味」や「目的」、そして「居場所」を求める気持ちは、ただの贅沢やわがままではありません。それらは、人間の深層に根ざした本質的な欲求です。社会学の観点からも、私たちが単なる生存のためではなく、「集団の中で自分の役割を見出し、意味を感じたい」と望む存在であることが、繰り返し強調されてきました。こうした深い欲求が満たされないとき、私たちは人生に何かが欠けているような、虚無感に襲われることがあります。

心理学者エリク・エリクソンは、その感覚を次のように表現しました。

「We all dimly feel that our transient historical identity is the only chance in all eternity to be alive as a somebody in a here and a now.」

私たちはぼんやりと感じている。

今この瞬間に、“誰か”として生きていることこそが、

永遠の中でたった一度きりの奇跡なのだと。

では、「誰か」(somebody)として生きるとは、一体どういうことなのでしょうか?

エリクソンのこの言葉は、私たち一人ひとりの「自己認識」が、短く儚い人生にいかに深い意味を与えるかを示しています。これは名声や特別な肩書きを欲することではありません。むしろ、「この意識、この人生は、たしかに“自分だけのもの”だ」と感じること。それこそが、かけがえのない視点をもって世界と向き合っているという感覚をもたらし、人生を他人任せではなく、自分自身の物語として生きていくための原動力となるのです。

こうした自己理解は、単なる精神的満足にとどまらず、日常の選択や行動、そして人との関係においても確かな軸となります。以下に、その具体的な恩恵を見ていきましょう。

「自分の居場所」を見つける

自分の価値観、情熱、得意なこと、そして独自の視点を深く理解している人は、それを内なる地図のように使い、自分に合った「場所」や「役割」、「人との関係」を見出すことができます。

これは、他人に合わせて自分をねじ曲げるという意味ではありません。むしろその逆です。自分を深く理解していればこそ、自分の本質が自然と活かされ、無理なく生きられる環境や人間関係を自分の意志で選び取ることができるようになります。その結果、漠然とした不安や、無限に広がる選択肢の前で迷うことが減り、自分の人生を主体的に進める力が養われていきます。

「内なるコンパス」として働く

自分を知ることは、自分にとって本当に大切なことと、そうでないことを見極める助けになります。外からの雑音や、他人の期待に振り回されずに、自分の目標に沿った選択や行動を取ることができるようになります。

その結果、自分の「願い」「行動」「価値観」の間にあるズレが減り、外の世界での生き方が、内面の真実により近づいていきます。これこそが「本当の自分」として生きるということ。つまり、他人に合わせるための仮面や、評価を得るための“偽りの自分”ではなく、自分の核から人生を築くということなのです。

「本当のつながり」を育む

自分の本質を理解すればするほど、自分にとって本当に心地よく、豊かな関係やコミュニティを見極めやすくなります。いわば、「自分の部族」が見えてくるのです。価値観や情熱を共有し、お互いをそのまま受け入れ合える人々との出会いは、自分自身を偽らずに深くつながるための土壌となります。

一方で、自己理解のないまま築かれたつながりは、表面的で疲れるものになりがちです。「誰かと一緒にいるのに孤独を感じる」「本当の自分を出せないまま過ごしてしまう」──そんな感覚は、偽りの自分を維持するためにエネルギーを浪費している証かもしれません。

たとえば、ある人が「共感力」と「協調的な問題解決」を自分の本質だと気づいたとしましょう。その人はきっと、チームワークを大切にする職場や、互いに支え合うコミュニティの中で、自然と能力を発揮し、やりがいと一体感を得るでしょう。このように、自己理解はキャリアや人間関係を選ぶ際の指針にもなります。

そして同時に、「自分と合わない場所から離れる勇気」も自己理解が与えてくれます。どんなに長い付き合いや肩書きがあっても、それが自分の価値観や本質を損なうものであれば、そこから距離を取るという選択も必要です。

「本当に自分に合った場所」とは、時に「ここではない」と気づくことから始まります。そしてその気づきこそが、自分が本当に息をつける場所──意味とつながりが自然と生まれる空間──への第一歩となるのです。

人生の転機や困難に強くなる

人生とは、直線的で予測どおりに進むものではありません。仕事の変化、人間関係の移り変わり、加齢、引っ越しなど、日々の生活には小さな「転機」が連続し、時には、予期せぬ「困難」—喪失、病気、突然の挫折など—に見舞われることもあります。こうした変化は誰にとっても避けがたい現実であり、私たちはそのたびに、自分の軸を試されることになります。

そして、そのような時期にこそ試されるのが、「自分とは何者か」という内的な感覚の明確さと強さです。

多くの人は、残念ながら「もろい自己認識」のまま日々を過ごしています。たとえば――

- 外からの評価に過度に依存している:自分の価値を、肩書きや社会的地位、誰かとの関係、他人の承認などに強く結びつけている。

- 自己像があいまいで、自分の核となる価値観や信念、強みが明確でない。

- 硬直的な自己概念を持ち、変化に適応できない:新たな状況や経験に直面したとき、それを受け入れられず、強い拒否反応が出てしまう。

- 内面ではなく、外部要因に基づいてアイデンティティを構築している:つまり、根っこが浅く、変化に弱い。

このような状態では、たとえある程度予測できる人生の変化であっても、深刻な危機感に陥りやすくなります。自分を支えていた外的要因が崩れることで、「自分という存在」がぐらつき、喪失感や無力感に押しつぶされてしまうのです。

実際、慢性的な優柔不断、コミットメントへの恐れ、表面的には成功しているのに満たされない感覚、大切なものを失ったときに立ち直れない――これらの問題の多くは、「自分は誰か」という問いに対する答えが見つかっていないことに起因しています。

表面的な問題――勉強や夫婦関係、職場での悩み、自分の奇妙な行動、制御できない感情――その奥底にはたったひとつの問いが潜んでいる。それは『私は本当は誰なのか?この表面の自分を超えた“本当の自己”とどうつながればいいのか?どうすれば“私自身”になれるのか?』という問いだ。

カール・ロジャーズ

では、柔軟で明確な自己認識を持っていると、なぜ人生の転機や困難をより健やかに乗り越えられるのでしょうか?

- 自分という軸を持つことで、連続性と一貫性が保たれる

たとえ外的な状況が大きく変わっても、「自分はこういう人間だ」という感覚があれば、混乱の中でもぶれにくくなります。「○○は変わったけれど、私は私だ」と感じられることが、変化に飲み込まれずにいられる大きな要因になります。

- 物事を意味づける枠組みを与えてくれる

アイデンティティが明確で、自分の価値観や人生観に基づいた生き方をしていると、困難な出来事にも意味を見出しやすくなります。「なぜこんなことが起きたのか」と無力感に陥る代わりに、「これは私の人生におけるひとつの分岐点かもしれない」と捉える視点が持てるようになるのです。たとえば、望まないキャリアの変化も、「自分らしさを再発見する機会」や「新たな挑戦への入り口」と再解釈できるようになります。

- 柔軟な対応や選択ができるようになる

自己認識があると、自分の価値観や優先順位に沿って行動できるため、混乱の中でも的確な選択がしやすくなります。たとえば、衝動的に怒る代わりに、冷静に対話するという選択ができるのは、自分にとって「尊重あるコミュニケーション」が大事だと知っているからです。これは、恐れや混乱からくる短絡的な反応とは対照的です。

- 回復力(レジリエンス)を高め、自分を壊すような行動を防ぎやすくなる

アイデンティティの確立は、つらい出来事からの回復力を高める大きな要素です。もちろん、自己認識があっても苦しみがゼロになるわけではありませんが、自己破壊的な行動に走るリスクは減ります。

たとえば、日本では「ひきこもり」という現象が社会問題になっていますが、これは社会との断絶と同時に、「自分は何者か」という軸を見失った結果でもあります。しっかりとした自己認識があれば、外の世界との関わりに意味を見出しやすくなり、孤立から抜け出す力も生まれてきます。

人間関係がより充実する

人間社会というジャングルの中で、“自分は生きている”という実感は、アイデンティティの感覚なしには得られない。

エリク・エリクソン

自己理解を深めることは、決して自分の世界に閉じこもることではありません。それどころか、自分という存在をしっかりと捉えることは、他者との関係性をより豊かで深いものへと導く大切な土台となります。

自分の内面と丁寧に向き合う過程は、自己認識を変えるだけでなく、周囲の人との関わり方そのものを根本的に変えていくのです。

- 本音が本音を引き出す

自己理解が進むと、自分をあるがままに受け入れやすくなります。そしてその延長線上で、他人に対しても偽りのない「自分自身」を見せることができるようになります。過剰な見栄や虚勢に頼らず、弱さや不完全さも含めて自然体で人と接することで、相手にも安心感や信頼感を与えることができ、お互いに心を開きやすい空気が生まれてきます。

- 率直で伝わりやすいコミュニケーション

「自分は何を大切にしているのか」「どこに線を引きたいのか」「どんな感情が動いているのか」といった内的な感覚が明確になれば、それらを言葉にして伝える力も自然と高まります。自分のニーズや価値観を正直に、かつ建設的に表現できるようになるため、誤解や摩擦を減らすことにもつながります。

さらに、自己理解が深まることで、過去の経験からくる未解決の不安や偏見、思い込みを他人に投影してしまう癖も減っていきます。結果として、相手の言動を過去の傷ではなく「今、ここ」の事実として受け止められるようになり、人間関係がより健全で現実的なものになります。

- 表面的な印象の奥にある「人間そのもの」を見る力

自分自身の中にある矛盾や未熟さ、複雑さを受け入れられるようになると、他人の中にあるそうした側面にも自然と気づけるようになります。たとえば「面倒な同僚」と一括りにしていた相手に、実は苦しみや葛藤があるかもしれないと想像できるようになったり、家族という枠組みを越えて一人の人間として相手を見つめ直せるようになったりします。

人を「肩書き」や「役割」ではなく、一人の存在として見ようとする意識が生まれることで、対話や関係性の質が大きく変わっていきます。意見の対立や衝突があったときにも、一方的に攻撃したり距離を置いたりするのではなく、相互理解や修復を目指す姿勢を持つことができるようになります。なぜなら、どちらの側にも複雑で多面的な「人間らしさ」があるという事実を理解しているからです。

このように、確かな自己認識を土台に築かれた人間関係は、表面的なつながりを超えて、私たちに「本当に生きている」という実感を与えてくれます。単なる社交の場ではなく、深いところで人と触れ合える場へと変わっていくのです。

自分自身を理解せずに、世界を理解しようとしても意味はない。

ラマナ・マハルシ

人生そのものが豊かになる

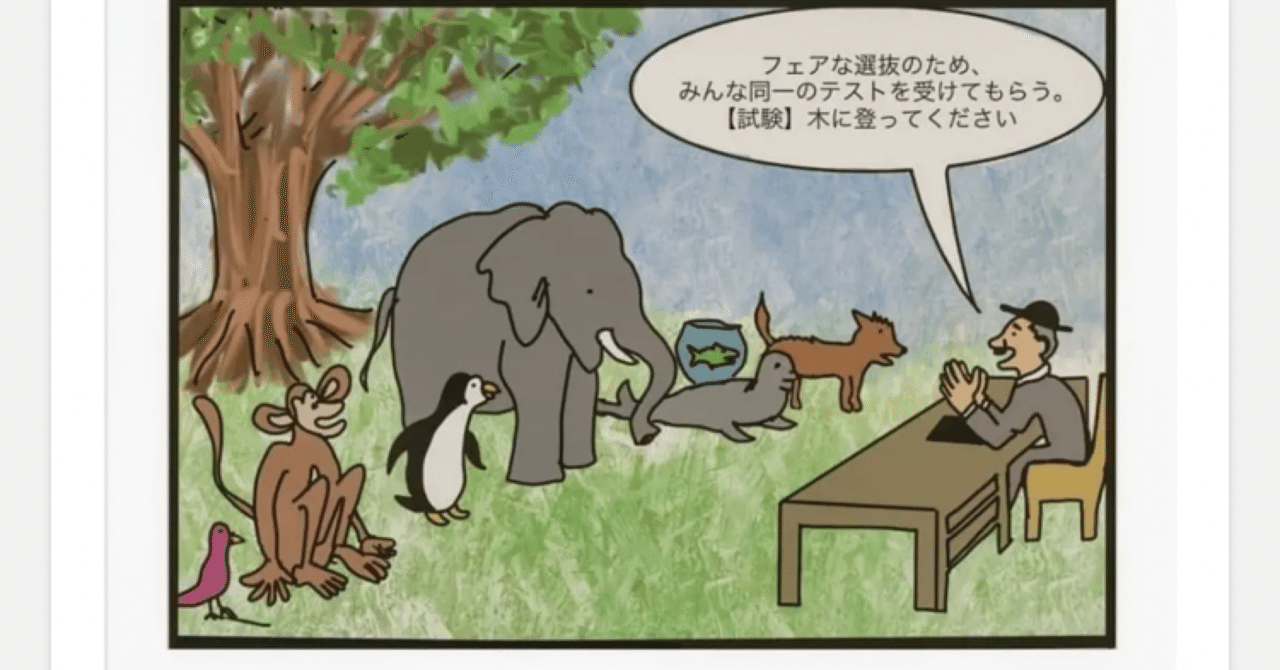

世の中の誰だって天才だ。でも魚を「木登り」で評価しようとしたら、魚は自分のことを一生ダメだと思い込むことになる。

この言葉(アインシュタインの名言とされることもありますが、出典は定かではありません)は、自分の本質を見極めることの大切さを、シンプルかつ深く伝えています。

私たちの自己認識は、「自分の本来の資質や特性をどのように理解しているか」、そして「その資質を、自分自身や周囲の社会がどう評価しているか」によって大きく左右されます。たとえば、“魚”である自分を“木登りの能力”で判断し続けてしまえば、自信や自己価値は損なわれ、人生そのものがどこかズレたものに感じられてしまうでしょう。

歴史を振り返れば、アインシュタインやエジソンのように、当時の教育制度や社会常識と合わず誤解された人物も多くいます。彼らがその後に才能を花開かせた背景には、自分らしさを活かせる環境を見つけたり、自ら創り出したりしたことがあります。つまり、自分の「本来あるべき場所(element)」を知ることは、人生を根本から豊かにする鍵となるのです。

私たちの多くは、自覚があるかどうかに関係なく、「心の満足」「生きがい」「意味のある人生」を求め続けています。日々の小さな選択から大きな決断まで、その多くが無意識のうちに“より良い人生”へと向かう行為なのです。

そして、もし私たちが本当の意味で人生を豊かにしたいと願うのなら、自己理解は周辺的な課題ではなく、まさに人生の核心に位置づけられるべきテーマだと言えます。自分の強みや個性を見出し、「何をしているときに最も生き生きとし、自分らしくいられるのか」に気づくことが、その第一歩となります。

- 内なる平穏の源になる

自己理解を深める過程では、自分の価値観、動機、才能、そして感情や行動のパターンなどが少しずつ明らかになります。「なぜ自分はこう感じるのか」「なぜこのように行動してしまうのか」が見えてくると、自分に対する混乱や否定的な評価がやわらぎ、内面的な安定感が生まれます。自己一致感がある人ほど、ネガティブな出来事に対しても強く、前向きな視点を持ちやすい傾向があります。

- 深い喜びのルートになる

自分の内面と一致した生き方を選ぶとき、そこには自然で持続的な喜びが伴います。心のどこかで「これじゃない」と感じながら日々を過ごす苦しみや疲弊が減り、自分にフィットする選択がもたらす調和と充実感が日常を満たしてくれるのです。

- 潜在能力が開花し、「成功」の意味が変わる

先ほどの“魚”の例に戻れば、自分がどんな「水域」でこそ力を発揮できるのかを知ることで、自ずとパフォーマンスが高まり、没頭感や目的意識のある日々を送ることができます。それが、人生を豊かにする本質的な要素です。

このように見たとき、“成功”とは単なる名声や物質的な達成ではなく、「心からの満足感」「人とのつながり」「精神的な充足感」といった、より内面的で持続可能な豊かさへと意味がシフトしていきます。

たとえば、自分の本質が「人を育て、支えること」にあると気づいた人は、教師やコーチ、メンター、相談員、地域活動などの道で大きな幸福感を得られるかもしれません。それが社会的に華々しい肩書きでなくても、本人にとっては本質的な“成功”なのです。

また、知的好奇心や課題解決に強い関心がある人は、学びや探求を続けることで、既存の枠にとらわれないユニークで喜びに満ちた人生を築いていくでしょう。

変容と超越の基盤になる

眞の進歩を構成するものは外部的知識の蓄積ではなくて、内部に存する自己の實現である。

岡倉天心

画像クレジット:スタジオジブリ

スタジオジブリの名作『千と千尋の神隠し』に登場する、謎めいた存在「カオナシ」をご存知でしょうか?彼の物語は、自己同一性の探求と変化の可能性を示す強力な寓話です。

カオナシは、最初は声もなく、影のような存在で、はっきりとした自己を持っていないように見えます。彼が霊の世界に足を踏み入れると、金を出すことで注目を集め、表面的な受け入れを得られることに気づきます。しかし、その道は彼を次第に怪物のように変えていき、他者を飲み込み、彼らの欲深さや声、浅はかな願望を吸収してしまいます。内面に安定した核(コア)がないため、彼は環境の歪みを映し出す歪んだ鏡となり、姿形や行動が驚くほど流動的で反応的になっていきます。

しかし、カオナシの物語はそこで終わりません。転機は、主人公の千尋との出会いによって訪れます。千尋の純粋な優しさ、物質的な贈り物に動じない強さ、そして怪物のような姿であってもただ受け入れるその態度が、彼にとって新たな反映をもたらします。それは、欲や恐れに基づくものではない、もう一つの「鏡」でした。

ここからカオナシの変容が始まります。やがて彼は、魔女のゼニーバと共に、よりシンプルな生き方の中で、ある程度の平穏と満足を見いだすのです。

画像クレジット:スタジオジブリ

私は、このカオナシの物語が、人間の自己同一性探求の強力な寓意だと感じています。しっかりとした「内なる核」がなければ、私たちは外部の影響や社会的圧力、空虚な承認欲求に翻弄されやすくなります。しかし同時に、真実の触れ合いや自己を育む努力に触れることで、人は変容する可能性を持っていることを美しく示しています。

現代社会では残念ながら、成功の外的指標(キャリアの達成、物質的富、社会的地位)にばかり重きが置かれ、内なる自己理解という営みは見過ごされがちです。外面の目標のためだけに自己成長を追求すると、「顔のない存在感」——表面上は成功していてもどこか漂っている感覚——に陥りやすくなります。満たされなさや仮面のような自己を演じる疲弊、燃え尽き症候群や慢性的な不満、あるいは実態のない自己像を模索し続ける精神的空洞を生むこともあるでしょう。

しかし、はっきりとした自己同一性は、飾るための静的な「完成品」ではありません。むしろ、人間のより深い体験への動的かつ不可欠な出発点となるものです。

- 本当の変容(単なる対処を超えて)

真の個人的変容とは、単に習慣を変えたりストレスに対処したりすることではありません。それは、視点や性格、そして世界に対する根本的かつ永続的な変化、深いレベルでの自己の進化を意味します。

自己の核となる価値観、信念、感情や行動(良い面も悪い面も)、そして心からの願望を理解することは、変容の営みに自覚的に取り組むための土台となります。どの部分が癒されるべきか(たとえば、深く根付いた親密さへの恐れ)、どの潜在能力を伸ばすべきか(長らく眠っていた芸術への情熱)、そしてどの道を歩むべきかが見えてくるのです。

- 自己実現への道

人間性心理学、特にアブラハム・マズローによって紹介された「自己実現」は、誰もが持つ最大限の可能性を実現し、ありたい自分になるための内的な衝動を指します。

明確で発展し続ける自己同一性は、この旅の中で欠かせない羅針盤となります。自分のユニークな才能や情熱、世界の見方を明らかにしなければ、「自己実現」の探求は抽象的な理想のまま、手の届かないものになってしまうでしょう。

- 自己超越への扉

さらに自己実現を超えた段階として、強固な自己同一性は「自己超越」の入り口にもなります。これは、自分という狭いエゴや個人的な物語を超え、人類全体や自然界、普遍的な愛や慈悲の原理、あるいはスピリチュアルな次元と深くつながる体験や意識の状態を指します。

一見矛盾しているようですが、しっかりと統合され安定した自己感覚こそが、こうした体験の最も確かな出発点となるのです。

脆弱で常に承認を求め、自己の境界が揺らぐことを恐れているエゴとは異なり、安定した自己は「手放す」ことができ、恐怖なく広がりを受け入れられます。失うことのない成熟した自己が、広大な繋がりの中で自分の居場所を見つけるのです。

自然の中で感じた圧倒的な畏怖の瞬間や、無私の愛に動かされた奉仕の体験、創造のフローに没入して自己の境界が溶ける感覚、瞑想や内省の中で感じる一体感やつながり……。多くの人が人生の中で一度は経験していることでしょう。

これらの自己超越の瞬間は単なる一時的な好奇心ではなく、広がりのある喜び、深い内なる平和、そして人生の大きな流れとの強いつながりをもたらします。日常の悩みや限界を超えた世界の一端を垣間見せてくれるのです。

…

このように、自己同一性への旅は単なる知的な遊びや抽象的な哲学の探求にとどまらず、人間経験の核心をなすものです。自分を知ることへの挑戦を受け入れることは、より目的意識を持ち調和した生き方への不可欠な第一歩なのです。

自己同一性について考えるタイミングとは?

「自分を知る」という旅は、多くの場合、日常生活の奥深くで静かに流れているようなものです。人生のあらゆる瞬間に取り組める、そしてそのたびに私たちの内面を豊かにしてくれる一生のテーマとも言えるでしょう。

つまり、自己探求を始めるのに「遅すぎる」や「早すぎる」といった間違ったタイミングなど存在しないのです。

とはいえ、人生には時折、私たちを内面へと向かわせる「きっかけ」が訪れます。心のざわめきや出来事の衝撃によって、自分自身と向き合い、「どう生きるか」を見つめ直す必要性が高まるのです。

内側からのサイン

自己認識への第一歩は、外からの出来事ではなく、自分の内側にある「違和感」から始まることがよくあります。以下のような気持ちや思考の変化が繰り返し現れるとき、それは自分と向き合う必要があるというサインかもしれません:

- 自分が何者なのか分からない、もしくは、自分を見失っているような感覚が続いている

- これまで信じてきた価値観や生き方に疑問を持ちはじめ、代わりに何を大事にすればいいか分からない

- 日常の生活や仕事に「本物の自分らしさ」が感じられず、心の内側とのズレを強く意識している

- 人間関係、キャリア、地域社会など、人生の主要な場面で「自分の居場所」が分からず、自分だけの役割を見出せない

- 過去の選択を振り返り、「本当にこれでよかったのか?」と考えることが増えている

- 将来の大きな選択に迷いがちで、自分の価値観や本音が分からないまま決断できずにいる

- 他人の前で「仮面」をかぶっているように感じ、自分を演じているような虚しさがある

- 心の奥底で「何かが足りない」と感じることが多く、外見上は順調でも心が満たされない

- 他人の評価に過度に左右されたり、ちょっとした批判にも強く反応してしまう

- 「変わりたい」「前に進みたい」と思いながらも、どう動けばいいのか分からず停滞感に苦しんでいる

- より深い意味や生きがいを求め、自分にしかできない「本当の貢献」を模索している

これらの内面的なサインは、決して「弱さ」ではありません。むしろ、心の深い部分が「本当の自分」を取り戻すように呼びかけているのです。

自己同一性

外からのきっかけ

心の内側だけでなく、人生のある節目や出来事も、自己理解への扉を開く「外的トリガー(きっかけ)」となることがあります。以下のような状況は、自分自身のあり方を見つめ直す絶好のタイミングです:

- 思春期や若者時代:将来の進路、価値観、アイデンティティ、人間関係を模索するこの時期は、「自分とは何者か?」を深く考える自然なステージです。

- キャリアの転機:就職・転職・昇進・降格・退職など、仕事に関する変化は、自己イメージや人生観を揺さぶる大きなきっかけとなります。

- 大切な人間関係の変化:恋愛や結婚・離婚、親になる・子どもの独立など、関係性の変化は「自分の役割」を再定義させます。

- 引っ越し・移住:住む場所が変わることで、これまで当たり前だった人間関係や文化背景が一度リセットされ、自分の核にあるものが浮き彫りになります。

- 大きな成功や挫折:「成功したのに満たされない」あるいは「失敗した自分をどう受け止めるか」という問いが、自分の軸を深く揺るがします。

- 喪失や死別の経験:大切な人を亡くしたとき、人生や価値観、死とどう向き合うかを問い直すタイミングが訪れます。

- 病気や健康問題:身体の限界や命の脆さと向き合うことで、「本当に大切なものとは何か」を再確認することになります。

- 中年期の移行(ミッドライフ・クライシス):40〜60代頃、「今までの人生は自分らしかったか?」「この先どう生きたいか?」と自問する時期に差しかかります。

- 新たな価値観との出会い:異文化や多様な生き方、本、教育、友人関係などを通じて、固定観念や前提が揺らぎ、自己を再構築することがあります。

- 社会全体の変化や危機:パンデミック、経済危機、社会運動、技術革新などの大きな出来事は、個人としての生き方や価値観を見直すきっかけになります。

どんなに穏やかな日々であっても、どんなに激しい変化があっても、「自分とは何か?」という問いに向き合うタイミングは、いつでも今です。そして、その問いに答えようとするたびに、私たちは少しずつ本当の自分に近づいていくのです。

自己同一性を定義する|構成要素・理論・枠組み

「私とは何者か?」「何が私たちの“自分らしさ”を形作っているのか?」

人は古くから、こうした問いに惹かれてきました。

自己同一性(self-identity)という概念は一見シンプルに見えますが、その中身は非常に複雑です。私たちは何によって「自分」を感じるのか、その核はどこにあるのか。その問いに対する明快な答えは、今もなお見つかっていません。

哲学から見る「自分とは誰か」

数千年にわたって、哲学は「自分とは何か」という問いに向き合ってきました。私たちが“私”を感じる根拠はどこにあるのか? 時間の流れの中で変化し続けるにもかかわらず、「昨日の自分」と「今の自分」はなぜ“同じ人間”だと感じるのか? 哲学者たちはさまざまな観点からこの謎に挑んできました。

▷ 魂の理論(ソウル・ビュー)

プラトンやソクラテス、そしてデカルト(「我思う、ゆえに我あり」で有名)は、自己の本質は不変の魂、あるいは思考する心に宿ると考えました。肉体が変わっても、「私」であり続ける存在がそこにあるという見方です。

▷ 身体の理論(ボディ・ビュー)

一方で、自己とは身体の連続性にあるとする考えもあります。とくに脳の存在が、自己認識の中心とされることが多く、身体が保たれる限り同一人物だと考えられる立場です。

▷ 心理的連続性の理論(ジョン・ロック)

イギリスの哲学者ジョン・ロックは、「私」という感覚は記憶の連続によって成立すると主張しました。つまり、自分の過去を覚えている限り、「私」は「私」である、という考え方です。

こうした理論はいずれも一理ありますが、「もし記憶を失ったら?」「意識が複製されたらどうなる?」といった問いが付きまとい、簡単には結論が出ません。

◆「自己」とは固定された核か、それとも変化する流れか?

「自分」というものは、変わらない核のようなものが存在しているのか? それとも、絶えず移ろう体験や感情の“流れ”にすぎないのか? この問いも、哲学の世界では長らく議論されてきました。

ロックのように記憶の連続性を重視する立場は、「変わらない私」の感覚を支えてくれます。一方で、イマヌエル・カントは、私たちが「私」として世界を認識できるのは、心の中に「統一的な意識の枠組み」があるからだと考えました。つまり、「私とは何か」という問いに対し、カントは“構造”の側面から答えようとしたのです。

これとは対照的に、デイヴィッド・ヒュームは内省によって「自分という一貫した存在など見当たらない。ただ絶え間なく現れては消える知覚や感情の束があるだけだ」と述べました。彼にとって「私」は、実体というより“物語”にすぎないのです。

東洋思想では、老子が示した「道(タオ)」の思想において、“自我”を固定されたものとせず、自然の流れに身を委ねる姿勢が強調されます。自分という存在を固めようとするのではなく、「あるがまま」「流れるまま」に委ねることで、より本質的な自己に触れるという考え方です。

現代では、哲学者デレク・パーフィットが「還元主義的な自己観」を提唱しました。彼は「アイデンティティとは“全か無か”で捉えるべきものではなく、時間を通してつながる“心理的な関係性の程度”に注目すべきだ」と論じています。

◆自分という存在を「つくる」こと──選択と関係性によって形成される自己

私たちの内側に「固定された本質」があるのか、それとも「絶え間なく変化する流れ」なのか。その答えに関わらず、多くの思想家たちは「自分は何者であるか」を私たち自身が能動的に形づくっていく存在だと考えてきました。その手段は、選択であり、人との関係性であり、人生の中での意識的な営みです。

- ― 自己創造と「なっていく」存在としての私

フリードリヒ・ニーチェは「汝自身になれ」と語りかけました。彼にとって、アイデンティティとは、あらかじめ与えられたものを発見する受け身の作業ではなく、むしろ問いを重ね、自分自身を乗り越えながら「創っていく」過程です。社会の常識を疑い、自らの価値を築き上げ、人生のあらゆる経験を受け入れることで、唯一無二の自分を生きようとする姿勢が求められるのです。

この自己創造の概念をさらに推し進めたのが、実存主義の哲学者たちです。ジャン=ポール・サルトルは「実存は本質に先立つ」と述べ、人間は生まれた瞬間には何の意味も持たず、あとから自分の選択と行動によって「何者かになっていく」と主張しました。自己とは与えられたものではなく、つねに構築され続けるプロジェクトであり、それゆえに私たちは自由であると同時に、その自由に対して大きな責任を負うのです。

また、アルベール・カミュは、人生に本質的な意味が見いだせない「不条理」に直面しながらも、あえてそこにとどまり、自分自身の意志で意味を見出そうとする「反抗(révolte)」の姿勢に人間らしさと尊厳を見出しました。

- ― 関係性の中で立ち現れる「自己」

また、「私は誰か」という問いに対して、「私は誰と共にあるか」に目を向ける思想もあります。

古代中国の孔子は、自己とは孤立した存在ではなく、家族や社会、他者との関係性を通して育まれ、完成されていくものだと考えました。自己は役割と調和の中に現れ、その人間関係の質が「私とは何か」に深く影響を与えるのです。

ユダヤ人哲学者マルティン・ブーバーは、「我-汝(I-Thou)」という関係性の中でこそ、本当の「私」は現れると語りました。私たちが他者を「目的のための手段(=It)」として見るのではなく、対等で真摯な関係性を築こうとするとき、そこに初めて本質的な自己が姿を現す、というのです。

ドイツの哲学者ヘーゲルもまた、自己を「他者性(non-identity)」との関係の中で捉えました。私たちは「自分ではないもの」を意識することで、はじめて「自分とは何か」を定義することができると考えたのです。つまり、世界や他者との区別がなければ、「自己」という概念は成立し得ない。さらに彼は、すべての存在は内的に自己矛盾を抱え、変化し続けるものだとも述べました。たとえば、種(たね)は「種である」と同時に、「植物になる可能性」も内包しています。その意味では、種とは「種であり、種でないもの」でもあるのです。

こうした多様な哲学的視点をめぐる旅は、最初は混乱や問いの多さばかりが印象に残るかもしれません。しかし、それこそが「哲学が与えてくれる最大の贈り物」なのかもしれません。

哲学は、「自分とは何か」という問いに明快な答えを与えてはくれません。その代わりに、自分自身の思い込みや社会の常識に対して批判的に考えるための道具を与えてくれます。

自らの経験と照らし合わせて、どの考え方に心が動くのか──そうした内省を通じて、私たちはより意識的に、より誠実に、自分という存在と向き合うことができるのです。

宗教・スピリチュアルな伝統

哲学的探究だけでなく、人類が築いてきた多様な宗教的・スピリチュアルな伝統も、自己とは何かを見つめる重要なレンズを提供してくれます。これらの伝統は、聖典に記された物語や個人の信仰、神秘体験、共同体の儀式などを通じて、私たちが「自分とは何者か」を理解し、より深い人間的目的や宇宙、そして神聖なるものとの関係性を見出すための豊かな枠組みを示しています。

◆本質的な自己の発見:魂・霊性・内に秘めた可能性

多くのスピリチュアルな伝統では、私たちの日常的な人格の奥深くに、変わることのない「本質的な自己」や「神聖なる核」が存在すると説かれています。

- ユダヤ教、キリスト教、イスラム教といったアブラハム系の宗教に共通するのは、「魂」の存在に対する信仰です。この魂は、私たちの意識や倫理的な感受性の源とされ、肉体の死を越えて存在し続けると考えられています。神との関係、そして「神の似姿」として創られたという教えは、私たちの自己に内在する価値と霊的な可能性を強調します。

- ヒンドゥー教では、「アートマン(Atman)」という概念が説かれています。これは個々の魂、真の自己、または存在の最も深い本質であり、一時的なエゴとは異なるものとされます。アートマンと、宇宙的な絶対原理である「ブラフマン(Brahman)」との関係を理解することが、霊的探求の核心です。一部の思想体系では、「アートマンとブラフマンは本質的に同一である(汝はそれなり)」とされ、自己の本質は宇宙そのものと一体であると説きます。

- 多くの霊的な思想に共通するのは、「内なる光」や「神聖な可能性」が誰の中にも宿っているという見方です。それは、もともと善や知恵を持ち、覚醒しうる本質が隠れているという信念であり、人生とはその本質を見出し、開花させていく旅でもあります。

◆幻想を見破る:プロセスとしての自己と解放への道

永遠の魂という考えとは対照的に、「固定された自己」という幻想を超えることが、解放への鍵であるとする伝統もあります。

その代表例が仏教です。仏教の中心的教義のひとつに「アナッター(無我)」があります。これは「自己が存在しない」ということではなく、変わることのない、独立した「私」という本質的存在はない、という意味です。私たちが「自分」と呼ぶものは、五つの要素――色(身体)、受(感覚)、想(知覚)、行(意志・思考)、識(意識)――が一時的に結びついた、常に変化するプロセスにすぎません。

この「無我」の洞察は、日々の実感を否定するものではなく、「固定的な自我」への執着を手放すことによって、苦しみから自由になる道を示しています。世の中を生きていく上で私たちは名前や役割といった「仮の自己」を使っていますが、賢明さとは、それが本質的ではなく、一時的なものであると見抜くことにあります。

◆つながりの中に見出す自己:関係性が定義する私たち

多くの宗教・スピリチュアルな世界観では、自己とは孤立した存在ではなく、神聖なものや他者、自然、そして宇宙全体との「つながり」の中でこそ意味を持つものとされています。

- アブラハム系の宗教では、自己は神との契約関係や、信仰共同体とのつながりの中で形づくられます。そこには共通の儀式、価値観、そして神聖な歴史の共有が存在します。

- 多くの先住民族の精神文化においては、自己とは家族、コミュニティ、祖先、自然環境、そして霊的な存在との深い関係の中で定義されます。ここでは「個の自立性」よりも、「全体の中での役割と責任」が重視されます。

- ヒンドゥー教における「ダルマ(dharma)」の概念も、個人が宇宙と社会の秩序の中で果たすべき義務や道徳的な役割を示すものであり、アートマンの旅路を導く指針となります。

- また、イスラム神秘主義のスーフィズム、キリスト教神秘思想、ユダヤ教のカバラ、各種のヨーガの道といった神秘的伝統においては、「自己」と「神」や「宇宙的意識」との合一を目指す霊的探求が語られます。そこでは、分離という幻想を超え、「直接的な体験」が重視されます。瞑想、祈り、内省、倫理的修養などが、魂の目覚めの実践として位置づけられています。

私は誰なのか?身体ではない。なぜなら身体は朽ちる。知性でもない。脳は身体とともに朽ちるからだ。人格でも、感情でもない。それらもまた死とともに消えていく。

ラマナ・マハルシ

こうした宗教的・スピリチュアルな伝統の教えは、それぞれ表現や実践は異なりますが、共通して「自己の本質を見出すことの重要性」を強調しています。それは単なるアイデンティティの定義にとどまらず、長い歴史の中で育まれてきた「自己理解と自己超越」の道でもあります。

それらは私たちが「自分とは何者か」に気づくだけでなく、「限定的でエゴに縛られた自己」から解き放たれ、より深く、広く、意味ある存在とつながることを可能にするのです。

関連投稿:魂の目的|内なる声に耳を傾け、人生における本当の使命を見つける旅

心理学から見た自己認識

哲学や宗教・スピリチュアルな伝統とは異なり、心理学は自己認識を経験的に捉え、その構造、発達、そして日常生活での機能に焦点を当てます。自己の「同一性(numerical identity)」、つまり何十年もの間変わらない存在としての自分を問うのではなく、心理学が主に探求するのは「自己の諸側面」、すなわち私たちの自己概念、性格、社会的役割など、現在の「私とは誰か」を構成する多面的な内容です。

心理学的な視点では、私たちの「自分らしさ」は単一の固定された存在ではなく、さまざまな要素が交差しながら構成されていると考えられています。たとえば以下のような側面が挙げられます。

- 個人的特徴:内向性や誠実性といった性格特性、個々の能力、習得したスキルなど。

- 社会的・属性的要因:年齢、性自認、性的指向、民族性、人種、国籍、文化的背景。

- 役割と人間関係:家族、友人、職場、地域社会などにおける自分の立ち位置や関係性。

- 信念と価値観:道徳的な指針、人生観、スピリチュアルまたは哲学的な考え方。

- 興味・ライフスタイル:趣味、情熱、日々の選択や生き方。

- 社会経済的地位:社会階層や経済状況。これは自己評価や可能性の感じ方に影響を与えることがあります。

こうした多様な要素がどのように結びつき、自己を形成するのかについて、心理学ではさまざまな理論が提案されてきました。

◆内なる世界:無意識から本来の自己へ

心理学者たちは、人間の心の深層にある「無意識」と、本物の自己としての「実感」に長年関心を寄せてきました。

- 精神分析の創始者ジークムント・フロイトは、現代の「自己同一性」という言葉を用いなかったものの、無意識の働きや幼少期の経験が人格や内的自己に与える影響に注目しました。彼の理論は、今日のアイデンティティ論の基盤となっています。

- カール・ユングは「ペルソナ(社会的仮面)」や「シャドウ(抑圧された側面)」などの概念を導入し、人が自分自身の多面的な側面を統合していく「個性化(インディビジュエーション)」の過程を重要視しました。彼にとっての「自己(Self)」とは、心の中心にあり統合を目指す存在であり、しばしば「内なる神」とも呼ばれます。

- 精神分析家ドナルド・ウィニコットは、「真の自己(True Self)」と「偽りの自己(False Self)」という概念を提唱しました。真の自己は、自発的で自然な自己体験から生まれる本物の自己です。一方、偽りの自己は、外部の期待に応えるために形成された防衛的な仮面と言えます。自己を育むとは、この「真の自己」が自由に現れる空間を取り戻すことだと、彼は説きました。

◆なる過程としての自己:アイデンティティの発達

心理学の研究では、自己認識は固定されたものではなく、人生の中で変化し続けるプロセスだとされています。特に思春期や青年期は、その変化が顕著に表れます。

- エリク・エリクソンは、心理社会的発達理論の中で、「アイデンティティ vs. 役割の混乱」という段階を提唱しました。この時期には、「自分とは何者か?」という問いを抱えながら、さまざまな価値観や役割を試行錯誤していきます。そして、個人的な特性と社会的現実を統合した安定した自己像が形成されていきます。

- ジェームズ・マーシャは、この理論を発展させ、アイデンティティの形成過程を「達成」「モラトリアム(一時停止)」などの状態に分類しました。これは、自己形成が常に一直線に進むわけではなく、探索と選択の繰り返しであることを示しています。

◆意識する「私」:自己認識と成長の欲求

心理学はまた、意識的な自己認識や成長への欲求が、どのように自己アイデンティティに影響するかにも着目しています。

- 心理学の先駆者ウィリアム・ジェームズは、「I(主観的な体験をしている存在)」と「Me(客観的に捉えられる自己)」を区別しました。彼の理論は、自己意識とその内容がアイデンティティを形作るうえで不可欠であることを示しています。

- 人間性心理学者のカール・ロジャーズは、「自己概念(self-concept)」の重要性を説きました。理想の自己、現実の自己、体験される現実との間に整合性(コンフルエンス)があるとき、人はより本物の自己として生き、心理的な健康が保たれるとされます。

- アブラハム・マズローは、人間の欲求を段階的に整理した「欲求階層説」で知られています。彼は「自己実現(self-actualization)」を人間の最も高次の欲求と位置づけ、これは自分の潜在能力を理解し、それを実際に生きることに深く関係すると述べました。

◆世界のなかの自己:社会的つながりと人生の諸領域

心理学では、自己同一性は社会的な文脈の中で形成されると考えられ、私たちが生きるさまざまな領域によって構造化されているとされています。

その代表的な理論のひとつが、ヘンリ・タジフェルとジョン・ターナーによって提唱された「社会的アイデンティティ理論(Social Identity Theory)」です。この理論では、私たちが所属する集団(国籍、職業、趣味、宗教など)への帰属意識が、「私は誰か」という感覚の重要な構成要素であるとされます。人は、自他を「内集団」と「外集団」に分類し、その所属が自尊心や態度、行動にどのように影響するのかを、この理論は明らかにしようとしています。つまり、「私たち」という感覚が、個人の自己像をどのように形づくるかというメカニズムを探るものです。

社会的アイデンティティ理論(画像クレジット: ResearchGate)

また、アイデンティティを複数の人生領域にわたる相互作用の結果と捉える枠組みも存在します。たとえば、ヒラリオン・ペッツォルトのモデルでは、アイデンティティは以下のような「支柱(ピラー)」に支えられているとされます:身体的・精神的健康、社会的ネットワークや役割、仕事や達成、物質的環境、価値観や信念など。これらが相互に作用しながら、私たちの総合的な自己像をかたちづくるというわけです。

画像クレジット: ResearchGate

心理学が明らかにしつつあるのは、自己同一性が極めて複雑な構造体であるということです。そしてそれは、内面的な世界(思考、感情、記憶、生物的要因)と、外部の世界(社会的関係、文化的背景、人生経験)との相互作用によって、常に変化しながらも形成されていくものです。複雑である一方で、自己は理解可能であり、成長しうる存在でもあるのです。

現代の学術的視点

自己同一性の定義を探る旅は、心理学の枠を超え、社会学やカルチュラル・スタディーズ(文化研究)といった分野の視点を取り入れることで、より豊かなものになります。これらの現代的な理論では、自己同一性を「内面の心理構造」としてだけでなく、「社会や文化という文脈のなかで常に変化し、影響を与え合う動的なプロセス」として捉えます。

私たちが「自分はこういう人間だ」と思う際のその感覚——個性や役割、価値観など——の多くは、生まれ育った文化や社会が提供する“青写真”に影響されていると考えられています。

たとえば:

- 多くの社会では、「成功とは医師や弁護士のような職業に就くこと」といった暗黙の価値観が存在し、それが若者の進路選択に大きな影響を与えることがあります。

- また、「男性は弱音を吐いてはいけない」「女性は怒りを表現すべきではない」といった文化的規範は、私たちがどの感情を自分の一部として受け入れ、どの感情を抑圧するかにも深く関係しています。

加えて、現代の理論では、「人は状況によって異なる側面を表現し、その都度、自分自身の理解を再定義することができる」とされています。

たとえば:

- 職場では自信に満ちたリーダーとして振る舞っている人が、友人との集まりではおちゃめでリラックスした一面を見せることがあるでしょう。これは決して「偽物の自分」ではなく、状況に応じて柔軟に適応している自己の正当な表現なのです。

- また、ある時期には「企業の管理職」としての自己認識が強かった人が、人生の転機(陶芸への情熱に目覚める、祖父母になる、大病を克服するなど)を通して、「アーティスト」「優しい年長者」「マインドフルな生き方の伝道者」といった新しい自己像へと自然に変化していくこともあります。

こうした柔軟な視点を持つことで、「たった一つの“真の自己”を見つけなければならない」というプレッシャーから自由になれます。そしてその代わりに、人間という存在の多面性、可塑性、そして成長の可能性を、ありのままに受け入れることができるのです。

自己同一性の本質|その特徴に迫る

これまで見てきたように、「自分とは何か」を理解するための道は一つではありません。心理学、神経科学、社会学などの実証的アプローチは、観察可能なパターンや認知メカニズム、社会的背景の影響を明らかにしてくれます。一方で、哲学者やスピリチュアルな探求者、あるいは深い自己省察に取り組むすべての人々が歩んできた主観的な道もあります。そこでは、意識の内面や個人的な意味、そして「生きているという感覚」そのものが探究の対象となります。

どちらの視点も極めて重要ですが、ここでは主観的な自己同一性の性質に焦点を当ててみましょう。私自身の考えとしても、深い自己理解を求める上では、外から得られる事実や理論だけでは限界があると感じています。

「馬を水辺に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない」という古い格言があります。まさにその通りで、真の変化とは、私たち一人ひとりが内側から「水を飲む」、つまり、自らの内面に深く関わり、自らの真実を実感するところから始まるのです。

そうした精神を胸に、自己同一性が持ついくつかの特徴を一緒に見ていきましょう。

多面的であること

自分の中に、まるで「別の自分」がいるように感じたことはありませんか? 場面によって自分の性格や態度が変わったり、同時に複数の「自分らしさ」が共存しているように思えたり──そんな経験、誰にでもあるのではないでしょうか。

このような「内なる多重性」は、実は非常に一般的な人間経験であり、「自己同一性とは一枚岩ではなく、多面的なものだ」という本質をよく表しています。

たとえば、私の好きなアニメ『遊☆戯☆王』では、主人公の武藤遊戯が古代ファラオ「アテム」の魂と意識を共有しています。遊戯は内気で優しい性格、アテムは自信にあふれた戦略家で、正義感が強くカリスマ性に満ちています。

物語上は別々の存在として描かれていますが、多くの視聴者はこの二人の関係を比喩的に捉えています。すなわち、どちらも一人の人間に宿る「異なる側面」として理解することができるのです。

たとえばこんなふうに:

- 表裏一体の存在:明確に異なりながらも、互いに補い合い、一つの核を形作る補完的な側面。

- 状況に応じて現れる自我:ある側面は内に秘められた可能性を象徴し、別の側面は思いやりの成長を示す──状況や発達段階に応じて表出する自我の多様性。

- 相互に影響し合う全体性:二つの人格は独立ではなく、互いに学び合い、補完し合いながら、より統合された「自己」へと進化していく。

画像クレジット:東映アニメーション

こうした「一人の中に複数の自分がいる」感覚は、ファンタジーの世界だけの話ではありません。実際、多くの研究でも、多面的な自己感覚は現実に多くの人々が持っていることが示されています。

私たちのアイデンティティは、単一で不変のものとして感じられることはまれで、むしろ次のようなさまざまな要素から構成された豊かなモザイクのようなものです:

- 親、社会人、友人、学習者といった役割

- 芸術家、活動家、静かなる観察者といった情熱や個性

- 人間関係の中での自分

- 思い出や記憶

- 変化し続ける価値観や信念 など

アイデンティティは、決して“単一”ではない。交差し、対立し合う複数の言説・行動・立場によって、複雑に構築されている。

スチュアート・ホール

◆多面性のなかに、ひとつの「生きた体験」はあるのか?

哲学や科学の世界では、自己とは一つの統一された実体なのか、それとも複数のプロセスの束なのか、あるいはそもそも固定的な「自我」など存在しないのではないか、という議論が長く続いてきました。

しかし、私たちの自己探究において重要なのは、「大文字の“Self(真の自己)”が存在するのか」という形而上学的な問いよりも、もっと身近で実感を伴った問いではないでしょうか。

それは──

「なぜ私たちは、複数の顔や役割、あるいはまったく異なる『自分』を感じるのか?」

そして、

「その多面性をどうすれば統合し、意味づけていけるのか?」という問いです。

この問いへの答えを見つけていくことこそが、本当の意味での自己理解への道なのかもしれません。

このテーマについて調べていたとき、とても興味深いRedditのディスカッションを見つけたので、ここで少し紹介させてください。

「#トピック:アイデンティティとは何か?

#質問: 人は本当は何者なのか?

私が周囲の人に「自分をどう説明しますか?」と聞けば、おそらく「カウボーイズのファン」とか「建設作業員」とか、「正直者」「努力家」といった一般的な性格を挙げるかもしれません。でも、それらは本当に“その人自身”を表しているのでしょうか?それらは単に趣味や職業、行動の一側面に過ぎないのでは?

本当の自己なんて定義できないものなのか?それとも、私たちは“自分”という存在を何としてでも持ちたくて、外側のあらゆる要素を使って人工的に「アイデンティティ」を構築しているだけなのか?」

この問いに対するある回答では、自己というものの定義は一つではなく、さまざまな観点やフレームワークから考えられることが示されていました。たとえば、ある哲学者Xは「自己は存在する」と言い、別の哲学者Yは「自己は存在しない」と言うかもしれません。しかし、両者の意見が必ずしも矛盾しているとは限りません。

Xが「自己は“物語的重心”として存在する」と説明する一方で、Yは「自己というものを、行為や同一性の中心をなす“形而上学的な統一体”として見るならば、存在しない」と述べることがあります。つまり、「魂」としての“自己”は存在しなくとも、私たちの行動や思考のプロセスが構成する「物語上の自己」は存在するという考え方です。

また、別の立場としてZのような哲学者は、「人間とは、時空を通じて広がる四次元的存在であり、その存在は時々の心理・身体的プロセスの連続から成る」と定義するかもしれません。

このように、自己とは何かをめぐる問いには多様な枠組みが存在し、それぞれが異なる観点や次元から「私たちとは何か」を語っているのです。山を例に取れば、山のふもと、頂上、あるいは地質構造など、見る角度によって異なる表現が可能ですが、いずれも「同じ山」を語っているという点で正当性があります。

自分の人生を振り返ってみましょう。

子どもと一緒にいるときは遊び心いっぱいで自由な“自分”、仕事の場では集中力が高く論理的な“自分”、そして一人で静かに過ごすときには内省的で思索的な“自分”が現れる。

これらは別々の「人格」ではなく、すべてが正当な自己の一面です。それぞれが異なる感情や思考、世界との関わり方を持っていて、状況に応じて自然と現れるのです。

◆矛盾する側面を抱えたまま、生きていくということ

もしかすると、ご自身にもこうした“内なる多面性”があることを実感しているかもしれません。私自身、次のような経験があります:

- 矛盾する感情や思考が同時に存在して混乱すること

- 状況によって振る舞いが大きく変わること(例:職場では自信に満ちたマネージャーでも、新しい集まりでは控えめな傾聴者になる)

- 頭の中で「内なる批判者」と「内なる励まし手」が会話しているような感覚

あなたはいかがですか?

大切にしている価値観同士が衝突し、どちらかを選ぶことが他方を手放すことを意味する、そんな葛藤を経験したことはありませんか?例えば、「自由で冒険的な人生を求める自分」と「安定した深い人間関係を求める自分」の間で揺れる、といったように。

このような内的葛藤に直面すると、「自分は一貫性のない人間なのでは?」と不安になることもあるかもしれません。でも私はむしろ、そうした葛藤こそが「人間の多面性という豊かさ」の現れだと感じます。

自分の中に複数の価値や願いがあるという事実を受け入れること。それによって、難しい選択に迫られたときも、自分を責めるのではなく、もっと思いやりと好奇心をもって、丁寧に向き合えるようになるのです。

◆“完璧”ではないことの美しさ

多面的な自己を理解するうえで、欠かせない視点があります。それは「すべての側面が“理想的”である必要はない」ということ。

たとえば、バラの花がその美しさと香りで賞賛される一方で、鋭い棘も持っているように、私たちのアイデンティティもまた、輝く側面と影の側面の両方を含んでいます。

ユングが「シャドウ(影)」と呼んだように、私たちには時に人に見せたくない部分や、自分でも受け入れづらい面もあるかもしれません。それでもそれらはすべて、あなたという存在を構成する重要なピースです。

慈愛に満ちた行動も、苛立ちや葛藤も、自分自身を形づくるものとしてまるごと抱きしめること。“理想的な一面”だけで自分を定義しようとするのではなく、多様で時に矛盾する“全体”を引き受けること。

そこにこそ、「本当の意味で統合された自己」が育っていくのではないでしょうか。

体験的かつ言語化できないもの

私がまだ10代の頃、ある話に出会いました。そのときは意味がよくわからなかったのですが、今では少しずつ腑に落ちるようになってきました。

弟子たちは老子の言葉「知る者は言わず、言う者は知らず」について議論していました。

そこへ師が現れ、弟子たちはその意味を尋ねました。

師は言いました。「君たちはバラの香りを知っているか?」

全員が「知っている」と答えました。

すると師は言いました。「それを言葉で表してみなさい。」

誰も何も言えませんでした。アンソニー・デ・メロ

この話は、「体験としての知」と「言語での説明」との間にあるギャップを示しています。そして、これは自己というものの本質を考える上で、とても重要なヒントになります。

たとえば、バラの香りは直接的に知覚できますが、それを完全に言葉で表現するのはほとんど不可能です。同じように、私たちの「自己」には、言葉や肩書きでは表しきれない、根源的な「在り方」や「感じ」が存在します。哲学やスピリチュアルな伝統では、こうした「言葉の前の気づき」「変化の背後にある純粋な主体性」について語られることがあります。それは、「私は私である」という直感的な感覚、あるいはすべての経験の土台として存在する、名づけがたい何かです。

私たちはふだん、「私は親である」「私はアーティストだ」「私は打たれ強い」といった言葉で、自分自身を語り、他者と共有します。こうした自己語りは、自分の人生を理解するためにも、他者とつながるためにもとても大切なものです。

けれども、どれほど精緻な言葉を尽くしても、それだけで「自分という存在のすべて」が語り尽くせるわけではありません。自伝を書いて、これまでの出来事や役割、人間関係をすべて記録したとしても――そこにあった微細な感情の揺らぎや、その瞬間その瞬間の意識の質感、ただ「そこにいた私」であったという生の感覚は、言葉の枠を超えた豊かさを持っています。

性格理論の本を読み込んだり、自己診断テストに取り組んだり、自分について深く思索することももちろん有益です。しかし、最終的に私たちが「自分という存在」に触れるのは、そうした概念的理解を超えた――ふと訪れる直感や、深い静けさのなかでの“気づき”のような、体験そのものを通してなのです。

これは、地図をじっくり眺めることと、実際にその森を歩くことの違いにも似ています。地図からは全体像が見えますが、森の空気、足元の土の感触、木漏れ日のあたたかさといった「そこにいる体験」は、歩いてみなければ決してわかりません。

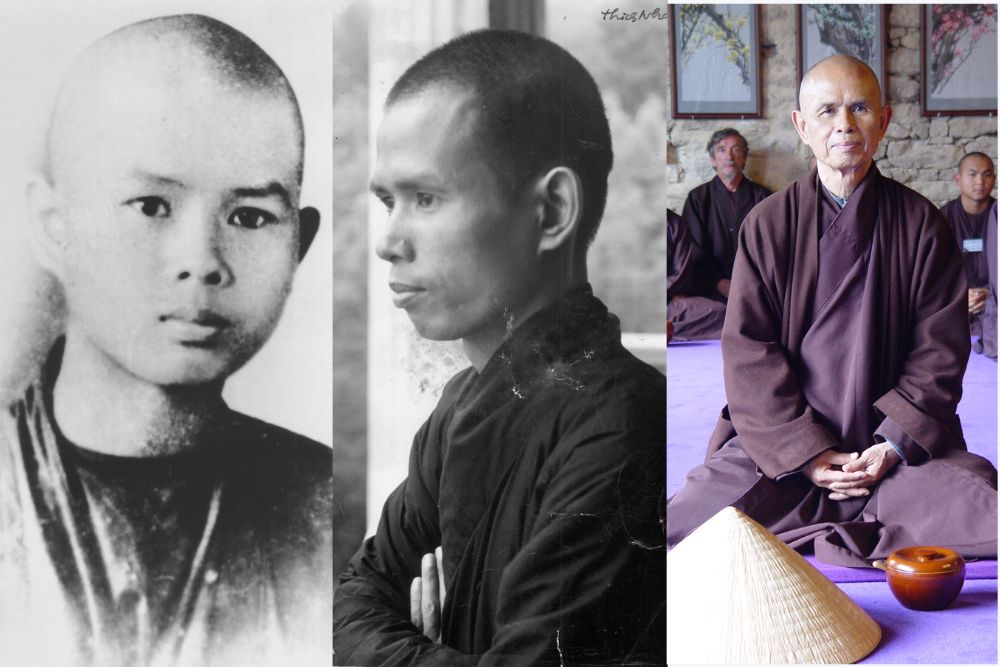

故ティク・ナット・ハン師も、次のような言葉でこのことを語っています。

ある人がミカンやドリアンを食べたことがなければ、どれほど比喩を駆使しても、その果物の本当の味は伝えられません。

「ドリアンはジャックフルーツに少し似ている」と言っても、本当の味は伝わりません。ドリアンの味は、あらゆる言葉や概念を超えているのです。

ミカンにしても同じです。いくら相手を愛し、味を伝えたいと願っても、食べたことがない人には伝えられない。現実の味は、すべての概念を超えているのです。

同じように、「自分とは何か」という問いにも、他者の語る言葉や自分の思考だけではたどり着けない領域があります。自己とは、言葉で固定される概念ではなく、「生きている」「感じている」「存在している」という、絶えず展開していく生きた体験なのです。

私たちは、自分という存在のあり方を、ただ一度定義して終わりにすることはできません。それは、日々の営みの中で見つめ直され、感じ直され、そして深まっていくものなのです。

見えるけど見えないもの。

武藤遊戯|『遊戯王』

変化し続ける存在

同じ川に二度足を踏み入れる人はいない。なぜなら、それは同じ川ではなく、彼は同じ人間ではないから。

ヘラクレイトス

この言葉を耳にしたことがある方は多いかもしれません。これは自己というものの本質を見事に捉えた一文です。私たちの自己認識とは、固定された像ではなく、常に流れ続ける川のようなものなのです。

私たちは日々の経験、学び、成長、出会い、そして環境の変化によって、知らず知らずのうちに「自分」を更新し続けています。たとえば、大きな喪失や喜び、人生を大きく変える決断を経験した後、「以前の自分」と「今の自分」はまるで別人のように感じられることがあります。過去と現在と未来の「私」が、本当に同じ存在なのかと疑問に思ったことはないでしょうか?

哲学者たちは長年、「自己の持続性」について議論してきました。しかし、私たちが実感として持つ「自己」の変化に気づき、それを受け入れたとき、私たちは大きな視点の転換を迎えます。それは、「自己」とは変化しない本質的な存在ではなく、役割・信念・記憶・自己認識といったものが織りなす、絶え間なく書き換えられる“物語”であるという理解です。

この「変化する自己」を理解するために、いくつかの具体例を挙げてみましょう。

- キャリアの転換

エンジニアから画家に転身した人がいたとします。この変化は単に職業が変わっただけでなく、「自分は創造的な人間だ」という新たな自己認識や、社会との関わり方、生活リズムまでをも大きく変える可能性があります。 - 異文化での生活

個人主義的な文化から、日本のような集団調和を重んじる文化に移り住んだ場合、「自己とは何か」という根本的な考え方まで揺さぶられることがあります。直接的な自己主張ではなく、相手との関係性の中で「自分」を見出す視点が育まれるかもしれません。 - 大病からの回復

命の危機を経験した後、「生きていること」そのものへの感謝や、人生の優先順位が大きく変化し、「以前の自分とは違う自分になった」と実感する人も多いでしょう。

16歳のときの自分の写真がある。それは“私”の写真なのだろうか? 本当のところ、よくわからない。この写真の中の少年は、今の私と同一人物なのか、それとも別人なのか? もし同じ人間だとするなら、なぜこんなに姿が違うのか? あの少年は今も生きているのか、それとも死んでしまったのか? あの少年は“私”と同じ存在でありながら、同時に異なる存在でもある。

[…]

写真の中の少年の身体は、70代になった今の私の身体とは違う。感情も、知覚もまったく違う。まるで別人になったかのように思える。でも、あの少年が存在しなければ、今の私は存在していなかった。

私は“継続体”なのだ。雲が雨となって続いていくように。写真をよく見れば、そこにはすでに老年の私の姿も映っている。55年待つ必要なんてない。

レモンの木に花が咲いていても、まだ果実は見えないかもしれない。でもよく見れば、レモンはすでにそこにある。ただ「時間」という条件が加われば、それが姿を現すだけのことなのだ。

ティク・ナット・ハン|『死もなく、怖れもなく』

画像クレジット:Plum Village

こうした変化を踏まえたとき、私たちはふと「では、変化し続ける中で“本当の自分”や“本物の生き方”とは何なのか?」と考えるようになります。

それに対するひとつの答えは、「固定された自己像にしがみつくことではなく、今この瞬間に誠実であること」という捉え方です。以下に、変化の中でも“本物である”ための視点を挙げてみます。

- 価値観との一致

思いやり、誠実さ、知恵、倫理的行動といった普遍的な価値観と調和して生きること。自己像が変わっても、これらは私たちの「羅針盤」として機能します。 - 今の自分に正直であること

昔の自分に縛られたり、未来の理想像に自分を無理に当てはめたりするのではなく、今この瞬間の感覚や気持ちに誠実に向き合うこと。 - 純粋な意図に基づいた行動

「こう思われたい」「こうあるべき」といった外的期待に囚われず、心からの善意や思いやりを原動力に行動すること。

自己が変化する存在であるという理解は、私たちに大きな自由と安心をもたらします。それは、変化や終わりを恐れる気持ちを和らげ、「今ここ」に生きる力を与えてくれるのです。

『ロード・オブ・ザ・リング』に登場する古代の樹のような存在・ツリービアードは、こんな風に自分の名前について語ります:

私の名前はずっと成長してきた。私はとても長く生きてきたから、私の名前はひとつの物語のようなものだ。真の名前とは、それが属するものの物語を語るものだ。

まさに私たちの「自己」も同じです。それは静止した定義ではなく、人生のあらゆる経験によって更新されていく“物語”なのです。

そして、その変化を恐れるのではなく、むしろ愛おしみながら受け入れること。それこそが、私たちがより深く、より自由に「生きる」ための鍵なのかもしれません。

一息ごとに、私は新しい自分になる。

釈迦

相互存在性(インタービーイング)

ぶどうの枝が、木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができない。

ヨハネ15:4

現代社会では、個人主義や資本主義の影響を受けて、「唯一無二の存在であること」が強調されがちです。「他と違う自分であれ」「群れから抜きん出ろ」「最高の自分になれ」といった言葉が、日常的に使われています。

しかし、私たち一人ひとりの「自分」は、本当にそれほど独立した存在なのでしょうか?

本当は、私たちの「自己」とは、一本の枝のようなもの。どれほど個性的であっても、枝が根や幹なしに生きられないように、私たちの存在もまた、他者や環境とのつながりの中で初めて成り立ち、育まれていくものなのです。

私たちはよく、「個人的なアイデンティティ(性格や経験の独自性)」と「社会的なアイデンティティ(所属する集団や役割)」を区別して考えますが、実際にはこの二つは密接に絡み合い、互いに影響し合っています。「私とは誰か」という問いへの答えは、他者との関係性、私たちを取り巻く文化、そして命を支える自然との関わりのなかで少しずつ形づくられていきます。

私たちの思考や選択、感情の多くは、他者との関係の中で生まれています。使う言葉そのものが、社会から受け継いだものです。

自分では「個人的」と思っていた夢や目標も、よく考えてみると、社会の価値観や「こうあるべき人生像」といったストーリーの影響を強く受けていたりします。

画像クレジット:Wikimedia

たとえば、自分で選んだと思っていた進路。その選択は、本当に「自分の内なる声」だけに従った結果だったでしょうか?

そこには、親の期待や社会が定義する「成功」、あるいは自分が置かれていた環境が与えた選択肢など、さまざまな要因が関係していたのではないでしょうか。

こうした事実を振り返ったとき、「孤立した純粋な〈自己〉」というものが、本当に存在しうるのかという問いが浮かんできます。

もしこの世界に自分ひとりしか存在しなかったとしたら、「自分らしさ」や「パーソナルなアイデンティティ」といった概念自体が、果たして今と同じようなかたちで生まれただろうか――。

心理学や社会学の分野でも、個人のアイデンティティと社会的なアイデンティティが、互いに独立して存在するものではなく、むしろ共に創られ、支え合っていることが繰り返し示されています。

たとえば精神科医アルフレッド・アドラーは、「共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)」を人間の心理的健康の中核に据えました。それは、他者とのつながりを感じながら生きることが、心の安定や真の幸福につながるという考え方です。

【哲人】狩猟採集の時代から、人は仲間と群れをなし、動物を狩り、子どもを育ててきた。それは“協力したい”という気持ちからではない。そうせざるを得ないほど、“人間は弱かった”のだ。絶望的に、弱かった。

[…]

人間にとって最も恐ろしいものは“孤立”だ。孤立すれば、身体的な安全だけでなく、精神の安定も脅かされる。なぜなら、私たちは本能的に“人は一人では生きられない”ことを知っているからだ。だからこそ、私たちは常に“誰かとのつながり”を求め続けている。

【青年】それって、どういう意味ですか?

【哲人】“共同体感覚”は、人間の本性として、誰の中にも宿っている。そしてそれは、人間のアイデンティティと深く結びついているんだ。

[…]

カメのいない甲羅や、首の短いキリンが想像できないように、他者とまったく関わらない人間など存在しない。“共同体感覚”とは、外から得るものではなく、自分の内側から掘り起こすもの。だからこそ、誰かと“分かち合うこと”ができるのだ。

岸見一郎|『幸せになる勇気』

何ものも、単独では存在できません。私たちが「自分」と呼んでいるものも、実は無数の「非・自己」の要素でできているということに。

私たちの身体を作る食べ物や空気、知識や思想を与えてくれる他者、支えてくれた人たちの愛情(あるいはその欠如)、そして過去の世代の営み――。これらがなければ、今の「私」という存在そのものが、そもそも生まれていなかったのです。

つまり、「自己」とは、他者と環境との無数の関係性のなかで立ち現れる、流動的で相互依存的な存在なのです。真に独立した「私」などというものは、幻想なのかもしれません。

花は、それ自体だけで成り立っているわけではない。花は、太陽、雲、大地……宇宙のすべてと結びついている。花の中に“花だけ”というものは存在しない。

別々に存在する自己など、本来存在しないのだ。“共に在る(インタービーイング)”という考え方が、本当の自己に近づく鍵である。

ティク・ナット・ハン

相互存在性の理解を深め、実践として日々の暮らしに取り入れていくとき、私たちの人生の旅はまったく新しいページを迎えることになります。

- 「自己探求」は「私」から「私たち」へ

もし私たちの存在そのものが他者や環境と密接につながっているのだとすれば、本当の意味での自己探求は、孤立した「私」だけに焦点を当てるものではありません。むしろ、他者との関係性や自分の影響、そしてより広い生命の網の目とのつながりを意識する営みへと広がっていきます。

「私は誰か?」という問いは、「私たちは誰か?」「私はこのつながりの中で、どう貢献し、調和して生きていけるか?」という問いへと深化していくのです。

その結果、過剰な自我の肥大や、常に個人の功績を主張したがる傾向、あるいは「自分らしさ」を守るためだけに変化を拒むような自己中心的な習慣からも、自然と距離を取ることができるようになります。私たちの関心は競争から協調へ、奪い合いから貢献へと移っていきます。

- 「私」を中心とした世界から、より広い視野へ(成熟のしるし)

人間の発達には、生存のために自分のニーズがすべてだった乳児期の自己中心的な段階から、他者とのつながりを意識する成熟の過程があります。真の意味での自立やしなやかな独立性は、パラドックスのようですが、自分を「私たち」の一部として認識したときにこそ、最も豊かに育まれるのです。

こうした関係性に根ざしたアイデンティティの考え方は、さまざまな文化に息づいています。たとえば南アフリカの「ウブントゥ(Ubuntu)」は「皆があっての私」という思想を表し、日本にも「和(わ/ なごみ)」といった、調和や共生を重んじる価値観が根づいています。

- 思いやりを育み、不安や恐れを手放す

自分と他者とのつながりを深く理解するとき、自然と共感や思いやりが芽生えます。他人を「まったく別の存在」としてではなく、「同じ人間として、同じ生態系の一部として」見るようになると、彼らの喜びや苦しみがより自分ごととして響いてくるのです。

恐れとは、多くの場合、「脆く孤立した自己」が自分の境界を守ろうとするところから生まれます。しかし、自分の安心や幸福が、他者の安心や幸福と密接に結びついていることを理解すると、その恐れは次第に和らいでいきます。

実際、個人レベルでも社会レベルでも、多くの対立は「私たち vs. 彼ら」という二項対立的な思考から生じています。相手を「自分とは無関係の存在」と見なしてしまう、その視点こそが争いの火種になるのです。

しかし現実はまったく逆です。たとえば政治における右派と左派のような「対立する立場」であっても、本来は互いに依存しあい、支え合う関係でなければならないのです。

保守政党と革新政党は不死身で、取り除くことはできない。右派が存在する限り、左派も存在する。ゆえに、左派は右派が永遠に存在することを望まなければならない。もし右を取り除くなら、左も同時に取り除かなければならない。

ブッダはこう言った。“これがあるから、それがある。これが現れるから、それが現れる。” これが“縁起”という世界の成り立ちに関する教えだ。マッチがあるから火がある。もしマッチがなければ、火もないのだ。

ティク・ナット・ハン

インタービーイングの視点に立つことで、対立の中にも共通点を見出し、相互依存を前提とした解決策を模索することが可能になります。そこでは「相手を打ち負かす」のではなく、「ともに理解し、ともに生きる道を探る」ことが目的となります。

ここで大切なのは、インタービーイングを受け入れることは、個性を失い、集団に埋もれてしまうことではないという点です。むしろそれは、つながりの真実を理解することで、自分の個性をより広く、より責任ある形で花開かせることに他なりません。

孤立した「私」であることをやめ、全体の中にある「私」として生きることで、他者との比較に囚われる必要もなくなり、本当の意味での自己理解や他者理解、そして調和的で思いやりある生き方へと進んでいけるのです。

多くの人は“比較”によって学びが促進されると思い込んでいるが、実際はその逆だ。比較は“挫折”を生み、妬みを助長し、それが“競争”という名で語られる。あらゆる“説得”と同様に、比較は“学び”を妨げ、“恐れ”を育てる。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

関連投稿:自分探しの本|内なる羅針盤を見つけて人生を変えるための12冊

両刃の剣であること

ここまで読んでくださった方であれば、「自己」という感覚が人間の体験においていかに重要な土台であるか、すでに理解していただけていることでしょう。自己認識は、生きる意味や方向性を与え、人生の荒波の中で心の安定や一貫性を保つ「錨」として機能します。

しかし、それは使い方を誤れば、祝福どころか呪いのように働いてしまうこともあるのです。

たとえば、自分の中核にある価値観や信念、理想、役割意識といったものは、人生の推進力になり、私たちに勇気と力を与えてくれます。一方で、それらに固執しすぎたり、無批判に信じ込んでしまうと、逆に自分自身を縛りつけ、変化を恐れる硬直した存在へと変えてしまう危険もあります。

たとえば、「忠誠心」という価値観は、人間関係における信頼と絆の基盤となるものです。しかし、それが「盲目的な忠誠心」となったとき、自分の大切な価値を守るつもりで、むしろ他者を傷つける行為を正当化してしまうようなケースも起こり得るのです。

◆固定化された“エゴ”の落とし穴

多くのスピリチュアルな教えや心理学の理論では、「エゴ」の持つ危うさが繰り返し語られてきました。ここで言うエゴとは、自分という存在を「こうでなければ」と強く定義し、それをあらゆる手段で守ろうとする心の働きのことです。

このエゴにとらわれすぎると、私たちは特定の結果や肩書、信念に自分自身を重ね合わせ、そこから抜け出せなくなってしまいます。そして、それには次のような深刻な弊害が伴います:

- 苦しみを生む

多くの人は、「私は成功した人間だ」「私は常に人を助ける側で、助けられることはない」など、ある特定のセルフイメージや役割にしがみついて生きています。しかし、人生は常に変化し続けるものです。その中でこうした固定的な自己像が揺さぶられたとき、大きな苦しみが生まれます。自分のアイデンティティが崩れるような感覚に襲われるからです。

- 対立や分断を生む

硬直した自己認識は、「自分 vs 他人」という構図を作り出します。もし「自分とは常に正しい存在である」と信じているなら、異なる意見を持つ人と向き合ったときに、共感したり理解し合うことが極めて難しくなります。結果として、個人間の衝突や社会的な分断が起こりやすくなるのです。

- 成長を妨げる

「間違っていると思われたくない」「無能に見られたくない」といった恐れを抱えたアイデンティティは、新しい経験や失敗から学ぶという姿勢を失っていきます。好奇心が失われ、「自分が知っている範囲」だけで安全に生きようとするため、人生が求める変化や成長のチャンスを自ら拒むことにもなりかねません。

関連投稿:目標達成への執着|長期的な成功を台無しにするもの

◆固定された枠組みを超えていくということ

アイデンティティが持つ「両刃の剣」としての性質は、自己探求の旅が単に「自分とは何かを学ぶこと」だけではなく、「すでに持っている枠組みを手放し、意識的に進化していく力」を必要とすることを意味しています。

仏教の「筏(いかだ)のたとえ話」にもあるように、私たちが用いる教えや価値観、そして現在のアイデンティティも、人生という川を渡るための「筏」にすぎません。目的の岸にたどり着いた後まで、重たい筏を背負い続ける人はいません。同様に、かつて自分を支えてくれた信念や役割であっても、成長の妨げになるのであれば、感謝とともに手放す勇気が必要です。

この柔軟な成長プロセスを象徴する概念に、「守破離(しゅはり)」があります。これは武道をはじめ、多くの伝統的な学びの道に共通する発展の段階です。

- 守(しゅ):学びの初期段階では、型や価値観、ルールを忠実に守りながら、自分の基盤を築いていきます。アイデンティティの形成も、まずは何らかの枠組みを受け入れるところから始まります。

- 破(は):経験を積み、内省を深めることで、既存の型を問い直し、自分自身に合った形に調整・適応させていく段階です。個人的な理解が芽生え、自分なりの表現が生まれてきます。

- 離(り):最終的には、もはや特定の型に縛られることなく、内面から湧き出る叡智や直感に基づいて行動できるようになります。より自然で、統合された「本当の自分」がそこに表れます。

しかし、もし「守」の段階に留まり、最初に得たアイデンティティに執着し続けてしまえば、私たちはまるで「ロボット」のようになってしまいます。自動的な反応やプログラムされた思考の中で生きるようになり、柔軟性や思いやり、そして「今ここ」に生きる感覚を失っていくのです。

そのような硬直化したアイデンティティは、さまざまな問題を引き起こします。

- スピリチュアル・バイパス:精神性を装った自己イメージによって、現実の感情や人間関係に向き合うことを避ける態度。

- 知的な傲慢さ・独善性:自分の信じる枠組みが「唯一の真実」だと考え、他者との対話や学びを拒む姿勢。

- 脆弱性や変化への恐れ:理想化された「自分像」を守ることに必死になり、失敗や成長の機会すら避けてしまう。

- 共感とつながりの欠如:自分の価値観や判断基準を他人に押し付けてしまい、対話や理解が生まれず、人間関係の分断を深めてしまう。

◆柔軟性と相対主義の違い

ここで伝えたい「柔軟性」とは、何でもありの相対主義を勧めるものではありません。アイデンティティに明確な軸が必要ないということでもありません。むしろ、これは「人間は不完全で、常に変化と学びの中にある存在である」という現実を受け入れたうえで、自分自身と他者に対して寛容かつ誠実であろうとする姿勢です。

ほとんどの人は「完成された存在」ではありません。だからこそ、私たちの「自分とは何か」という理解も、人生経験を通して常に変化し、深まっていくものなのです。その変化は恐れるべきものではなく、むしろ歓迎すべき自然なプロセスです。

大切なのは、「固定された自分像」にしがみつくことではなく、次のような姿勢を育てていくことです。

- 意図の誠実さ:私たちの努力が、成長・つながり・善意へと向いているか?

- 行動の整合性:今の理解に基づいて、できる限り誠実かつ思いやりのある行動をとっているか?

- 内省と継続的な努力:経験から学び、視点を更新し、過去の誤りを認めて修正しようという意志があるか?

今までのやり方では通用しない(What got you here won’t get you there)

マーシャル・ゴールドスミス

超越性を持つこと

自分を忘れることで、自分を見つける。

聖フランシスによる『平和の祈り』

子どもの頃、教会の黙想会に参加してはじめてこの言葉に出会ったとき、何とも言えない感動がありました。当時の自分には人生経験も浅く、その深い意味を完全に理解することはできませんでしたが、なぜか心に響いたのを今でも覚えています。

そして大人になった今、この一節はまったく違う次元の意味をもって、あらためて私の心に語りかけてきます。

ここで言う「自分を忘れる」とは、自分から逃げたり否定したりすることではありません。むしろ、日常的なエゴに縛られた意識の枠を超え、より大きなつながりや自由、深い存在の根源に触れる——そんな自己の可能性に開かれていくことを意味します。

精神科医ヴィクトール・フランクルは、著書『夜と霧』の中で、自我にとらわれず、何か自分を超えた存在や目的に献身することが、本当の意味での自己実現やアイデンティティの強さにつながると述べています。彼はこの状態を「自己超越(self-transcendence)」と呼びました。

私たちが心から何かに打ち込んでいるときや、他者への深い愛情を注いでいるとき、日常的な悩みや自己意識は後ろに引き下がり、より充実感に満ちた人間的な「在り方」が前面に現れます。

真の自己実現は、自己を忘れることで実現される。

ヴィクトール・フランクル

実はこうした自己超越の瞬間は、日常の中にもたくさん存在しています:

- 創作に没頭し、時間の感覚すら忘れてしまう芸術家

- 宇宙の神秘を追い求めて研究に打ち込む科学者

- 他者の苦しみを少しでも和らげようと尽力するボランティア

- 深く信頼し合い、支え合うパートナーシップ

こうした瞬間、人々は「自分自身を忘れている」にもかかわらず、むしろ「本当の自分に出会えた」と感じる——それがとても興味深い点です。

つまり、私たちが本当に「自分」を知り、「本当のアイデンティティ」を見出すためには、まず自分自身に対する執着——とくに長年積み重ねてきた「こうであるべき自分像」や条件づけられた思考パターン——を一度手放す必要があるのです。

自己同一性

日々の私たちの「自分」という感覚は、社会の影響、過去の体験、恐れ、プライド、そして防衛反応などが複雑に組み合わさってできあがった仮構物です。それらは生きていく上でのある種の役割を果たしてはいますが、同時に、私たち本来の静かで安らかな存在感を覆い隠してしまうこともあります。

たとえば:

- 退職によって長年親しんだ職業的アイデンティティを失うことは、苦しみを伴う「喪失体験」のように感じられるかもしれません。しかしその喪失が、新たな自己発見と充実の入り口となることもあるのです。

- 「いつも強くあらねば」「常に冷静でなければ」という思い込みを手放すことで、はじめて人と深くつながる「脆さ」や「やさしさ」に開かれることもあります。

人間の成長のプロセスとは、そもそも「自己を超えていく」旅なのかもしれません。赤ん坊は、自分の身体を超えて世界を探求し、言葉を覚え、他者と心を通わせ、やがては社会や共同体、あるいは「神聖なもの」と感じる存在へと、関心やエネルギーを広げていきます。

このように、人間は本能的に「自己超越」を求める存在です。それは逃避ではなく、むしろ成熟へと向かう自然な道筋であり、より統合された人生を生きるための本質的な力なのです。

小さなエゴが抱える恐れや執着を手放したとき、そこに生まれるのは「虚しさ」ではなく、むしろ内なる静けさや深いつながり、自由を感じさせる「本当の自分」です。

それはまるで彫刻家が石を削って内に秘められた本当の形を現すように、余分な層を削ぎ落とすことで、私たちの中に眠る「真の自己」が姿を現すのです。

“自分”を手放せば、“本当の自分”が見えてくるんだ。

C・S・ルイス

自己認識の難しさ

自分を律するよりも、他人に従うほうがずっと簡単だ。

アーヴィン・D・ヤーロム

自分の内面を見つめるという経験は、非常に実りあるものですが、決して容易ではありません。なぜなら、「自己」というものは非常に複雑だからです。

表面的な自分を越えて本当の自分に気づき、自覚的に「自分を生きる」ためには、自らの内なる世界を冷静に見つめ、意識的に探求する必要があります。その過程では、さまざまな困難や誤解、葛藤、そして社会的なプレッシャーにも直面することでしょう。

しかし、こうした障害があることをあらかじめ知っておくことで、より明晰に、より思いやりを持って、そしてよりしなやかに、自分自身の道を歩むことが可能になります。

真の自己についての誤解

おのれに真実を語るを恐れてうぬぼれを避難所にする。

岡倉天心

これまで「エゴ」というものについて触れてきました。エゴとは、これまでに積み重ねてきた経験、役割、信念などから形づくられた、慣れ親しんだ自己イメージのことです。この日常的な「私」は、以下のようなさまざまな要素の影響を受けてつくられています。

- 過去の経験や条件づけ:過去の教訓、傷ついた記憶、成功体験などが、私たちの内面に深く刻まれています。

- 社会的な雑音:文化的な価値観、暗黙の期待、周囲の常識などが、知らず知らずのうちに私たちの行動や考え方を左右します。

- 欲望と嫌悪:成功したい、認められたい、安全でいたい、間違いたくない…こうした強い欲求や恐れ、偏見、不安が、私たちの「自己像」に強く影響を及ぼしています。

最終的に言えるのは、こうしたエゴとは「自分についての思考の表現」にすぎず、それが私たちの存在そのものではないということです。しかし、多くの人がこのエゴを「自分そのもの」だと誤って捉えてしまいがちです。

仏教に有名な喩え話があります。指が月を指し示しているときに、人はしばしば“指”そのものに囚われてしまい、“月”を見失ってしまう。この話の中で、仏陀の教えや言葉は「月を指す指」であり、「月」こそが真理そのものです。つまり、指は方向を示すものであり、目的地そのものではないということです。

では、これを私たちの自己理解にどう当てはめられるでしょうか?

私たちの思考、信念、大切にしている記憶、果たしている役割(親、仕事人、友人など)、性格の傾向(「内向的」「優しい性格」など)、人生についての物語(「幼少期の苦労が自分を形成した」「私は人の役に立つ医師だ」など)——これらすべては“指”です。それらは、私たちが何者であるかを示す貴重なヒントやラベルではありますが、それが「私」のすべてではありません。

本当の自己とは、そうした思考や役割をただ“観ている”存在、概念に縛られていない、もっと根源的な「在り方」に近いものです。より純粋で、より広がりのある、体験としての自己意識。それが、私たちの本質です。

しかし問題は、私たちがこの“指”に囚われすぎることで、“月”——つまり、真の自己や現実の体験そのもの——を見失ってしまうことです。自分に関する物語や役割、思い込みを絶対視することで、他者と心を通わせることが難しくなり、心が閉じてしまうのです。

ここで誤解してはいけないのは、個人のアイデンティティ、つまり「自己感」が不要だということではありません。私たちが社会の中で関係を築き、意思決定を行い、自分の一貫性を保つためには、ある程度の「自己像」が不可欠です。それは、人生の中での「コンパス」のようなものです。

問題となるのは、この一時的で機能的な構築物である自己イメージを、まるで変えられない“本質”のように捉えてしまうときです。その結果、自分の可能性を閉ざし、他者や本当の自分とのつながりから遠ざかってしまいます。

たとえば——

「私はいつも完璧にこなす人間だ」「絶対にミスしない人間だ」と強く思い込んでいる人は、失敗を恐れて新たな挑戦を避けるようになります。また、助けが必要なときにも弱みを認められず、他人に頼ることを拒みがちです。その結果、自分の限界や本当のニーズに気づく機会を失ってしまいます。

私たちが「つくられた自己イメージ」としての自我と一体化しすぎてしまうと、人生の充実感を得る道のりは格段に険しいものになります。具体的には、以下のような困難が生じます。

- 苦しみに対して脆くなる

「自分とは〇〇である」というアイデンティティが、役割や所有物、人間関係、信念など、変化しやすいものに基づいていると、内なる平穏は常に不安定になります。それらが変化したとたんに、「自分が揺らぐ」ような感覚に襲われ、不安や痛みが生じやすくなります。

- 他者からの承認を必要とし続ける

自我は「構築された存在」であるがゆえに、自分という物語を維持するためには、常に外部からの承認(称賛、同意、評価など)を必要とします。たとえば、SNSで“いいね”をもらうたびに一時的に自己価値を感じる人がいるように、それが得られなかったときには、自尊心が急落することもあります。

- 変化への恐れと硬直性

新しい経験や視点、自己成長の機会が、これまでの自己像と矛盾すると、それを「脅威」とみなし、拒絶や停滞に繋がってしまいます。たとえば、「自分は論理的で現実主義的な人間だ」という自己像を持つ人が、感情的な直感や芸術的な衝動を軽視したり否定したりすることがあります。これは、自分の一部である可能性を切り捨ててしまっているのです。

- 不自然な人間関係

自分自身や他者と関わる際に、いつも“仮面”を通して接していると、本当の意味での親密さや理解が育ちにくくなります。その結果、人間関係の満足度が下がるだけでなく、他者からのフィードバックも得にくくなり、自己理解を深めるうえで大きな障害となります。

自己同一性

こうした罠を避けるためには、「指」と「月」を見分けるための智慧と見極めが求められます。ここでの「指」とは、自分についての思考、物語、役割、ラベルなど。そして「月」とは、それらすべてを静かに見つめている“気づき”そのもの。つまり、概念では語り尽くせない、もっと深い「在ることの感覚」です。

私たちは、個人としてのアイデンティティを捨て去る必要はありません。しかし、それを“絶対的なもの”とみなすのではなく、ひとつの道具、あるいは今この瞬間の「物語の一章」として、もう少し軽やかに扱えるようになることが大切です。

自分という存在を、社会的な役割や他者からの評価といった「外側」からではなく、「内側」から定義すること——。つまり、条件づけられた自己像を超えて、より大きく、より捉えどころのない真の自己に心を開いていくこと。そこにこそ、自己探求の旅の本当の意味があるのです。

私たちには二つの自己がある。外に見せる「仮面」と、無価値に思えるが、真理に身を委ねることで永遠の存在になれる「本当の自分」だ。

トマス・マートン

内面の障害と心理的な落とし穴

「真の自分」を探す旅路には、エゴだけでなく、心の中に根深く染みついた習慣や思考のクセといった内面的な障害が大きく立ちはだかります。

◆不誠実/ 自己欺瞞

実存主義の哲学では「bad faith」とも呼ばれますが、これは“本当の自分”として生きることの不安や責任を無意識のうちに避けようとする心理です。自分のアイデンティティがあたかも固定されたものであるかのように振る舞い、実際には自らが形づくっているという現実を無視してしまうのです。

たとえば、自分の信念や価値観を語りながらも、実際の行動がそれと矛盾していたり、言い訳ばかりを繰り返したり、自分の内面とはかけ離れた“演じた人格”で人と接していたり……そうした振る舞いの根底には、社会的な承認欲求、責任回避、未知への恐れ、そして変化のない安定への執着といった、さまざまな深層心理が存在しています。

しかしこの自己欺瞞がもたらす代償は小さくありません。慢性的な不安感、満たされない空虚さ、繰り返す罪悪感など、内面の苦しみを生み出すだけでなく、他人との信頼関係を損ない、健全とはいえない人間関係を続けてしまう原因にもなり得ます。たとえば、「誠実でいたい」と言いながら実際には嘘や裏切りを繰り返すパートナーや、自らの欲求を押し殺して“犠牲者”を演じることで相手をコントロールしようとするようなケースがその一例です。

◆過去に縛られること

多くの人は、過去のトラウマや失敗経験を「今の自分がこうである理由」として、無意識のうちに正当化してしまいます。あるいは、幼少期の家庭環境や社会からのメッセージなどを通じて刷り込まれた否定的な自己イメージ(例:「私は人付き合いが苦手」「コミュニケーションが下手」など)を、証拠が揃っているにもかかわらず手放せないまま抱え続けてしまう人も多いのです。

けれども、過去は過去。変えることはできません。私たちが手にしているのは「今、ここ」だけです。過去に囚われることは、自分を「被害者」や「操られる存在」へと貶めてしまい、本来持っている可能性を閉ざしてしまうだけなのです。

さらに言えば、過去をどう捉えるかは「現在の心の状態」が大きく左右します。私たちは、いまの信念や視点を通じて過去の記憶を再解釈し、その解釈が“自分とは何者か”という定義に反映されていくのです。

【哲人】ある男性がカウンセリングの中で、幼少期の体験を思い出しました。野良犬に襲われ、脚を噛まれたという記憶です。彼の母親はいつもこう言っていたそうです——「野良犬を見たら、じっと動かずにいなさい。逃げたら追いかけてくるから」。

その言いつけを守り、逃げずにその場に立ち尽くした彼は、結果的に犬に噛まれてしまいました。

【青年】じゃあ、その記憶は嘘だったということですか?

【哲人】嘘ではありません。実際に噛まれたのでしょう。ただし、それが物語の「すべて」ではないのです。何度かカウンセリングを重ねるうちに、その出来事の「続き」が蘇ってきました。犬に噛まれて苦しんでいた彼を、通りかかった自転車の男性が助け、病院まで連れて行ってくれたのです。

カウンセリング初期の彼の人生観は、「世界は危険に満ち、人は敵である」でした。そのため、犬に噛まれた記憶は「この世界は恐ろしい場所だ」という証明として強く残っていたのです。

しかし、「世界は安心できる場所で、人は仲間である」という考えを持ち始めると、今度はその視点に沿ったエピソードが次々と思い出されるようになった。

犬に噛まれたのか?それとも、人に助けられたのか?——アドラー心理学が「使う心理学」と呼ばれるのは、自分の人生をどう捉えるかを「自分で選べる」からです。

過去が「いま」を決めるのではありません。「いま」が、過去を決めるのです。

岸見一郎|『幸せになる勇気』

もし私たちが「かつての自分」よりも「これからなりたい自分」を大切にできるなら、その瞬間から人生はまったく新しいページへと進み始めます。

◆恐れと回避の壁

私自身、かつては鏡や写真を見るのが苦手でした。自分の見た目に対する強いコンプレックスがあり、それは周囲と比較する中で形成された「理想像」とのギャップに直面することへの恐れに起因していたように思います。

しかしこの「自分を見ることへの拒否感」は、外見に限った話ではありません。内面を見つめることにも同様の壁が存在します。

- 多くの人は、自分の内側に目を向けることを本能的に避けます。そこに隠れているかもしれない“認めたくない弱さ”や“理想とは異なる現実”に向き合うのが怖いからです。だから私たちは、内なる「鏡」に布をかけたままにしてしまいます。

- また、自分の価値観や葛藤、夢や恥といった個人的な部分を他人に見せることにも強い抵抗感があります。「笑われるのでは」「否定されるのでは」といった恐れから、無意識に“本当の自分”を隠し、時には自分自身からも見えない場所に押し込めてしまいます。結果として、他者とのつながりを感じにくくなり、内面的な孤立感が深まっていくのです。

- なかでも大きな障害となるのが、ユング心理学で言うところの「シャドウ」と向き合うことへの恐れです。シャドウとは、自分の中にありながらも社会的に否定されたり、自分で「こんな自分はダメだ」と思い込んだことで無意識に押し込めてきた性質です。けれども、自己を本当に理解し統合していくためには、このシャドウの部分にもしっかりと目を向けていく勇気が必要なのです。

恐れが強くなりすぎると、人は自分の人生に対して「傍観者」のような態度をとるようになります。「自分の内面がどう作用しているのか」を探ろうとせず、問題の原因をいつも外に求め、「自分は被害者だ」「運が悪かった」と思い込むようになるのです。それは結果的に、自分自身を変化させる力や主体性を放棄することにつながってしまいます。

自己同一性

◆考えすぎの迷路

私たちの「考える力」はとても大切ですが、ときにそれが過剰になることで、かえって混乱や苦しみを生み出してしまうことがあります。

自己理解を深めようとするあまり、思考の渦に巻き込まれ、かえって不安が増したり、優柔不断になったり、あるいは自分の欠点ばかりに目が向いてしまったり……。こうして、ただ「今この瞬間を生きること」や「前に進むこと」ができなくなるのです。

このような過剰な自己分析は、自分を責めるクセや他人と自分を比較する習慣も助長します。そしてそれが、「私は他人より劣っている」といった劣等感や、逆に「自分のほうが上だ」という偽りの優越感といった、どちらも本質からずれた自己認識へとつながっていくのです。

外的プレッシャーと社会的影響

我々はカメレオンのように、自分の道徳的なものの見え方や色を、周囲の者の見え方や色に合わせている。

ジョン・ロック

自己というものは、決して真空の中で形作られるものではありません。これまで述べてきた内的なプロセスだけでなく、私たちの「自分らしさ」は、周囲の人間関係、所属するコミュニティ、文化的背景、そして言葉にならない社会的な期待など、外的な世界とも深く関わっています。

人は誰しも、つながりたい、認められたい、受け入れられたいという欲求を持っています。これは健全な「共同体感覚」として、人間関係のなかで共感や協力、支え合いを育む重要な要素です。しかし、この欲求が「拒絶されたくない」「浮きたくない」といった恐れと結びついてしまうと、次のような形で自分を見失ってしまうことがあります:

- 自分の価値を、他者からの評価や承認だけに委ねてしまう

- 周囲と違う意見や感情を持つことを恐れ、本音を押し殺す

- 人生の選択を、自分の意思よりも「周りにどう見られるか」で決めてしまう

- 自分でも気づかぬうちに、社会的な“正しさ”に迎合し、本来の価値観を手放してしまう

ここで大切なのは、「本当の調和」と「思考停止的な同調」の違いを見極めることです。本当の調和は、自分自身の価値観や考えを大切にしながら、他者と尊重し合い、つながっていくもの。一方、思考停止的な同調は「目立ちたくない」「間違えたくない」といった不安から、自ら考えることを放棄し、無意識のうちに“群れ”に飲み込まれてしまう姿です。

この違いを象徴する物語として、よく知られているのが『裸の王様』です。この童話では、誰もが本当は「王様は裸だ」と気づいていながら、「バカだと思われたくない」「空気を乱したくない」といった恐れから真実を口にできません。最終的に、それを指摘するのは、社会的な怖れをまだ知らない純粋な子どもだけでした。

この話は単なる寓話ではなく、現実の私たちにも当てはまります。社会的プレッシャーや多数派の意見に飲み込まれ、本当の自分の感覚や信念にフタをしてしまうことは誰にでも起こり得るのです。

さらに言えば、私たちは幼い頃から、性別、年齢、職業、社会階層、国籍、能力などに関する無数の「こうあるべきだ」というメッセージを浴びて育ちます。それらは家庭教育や学校教育、メディア、日常会話を通して、知らず知らずのうちに私たちの中に刷り込まれていきます。

こうして形成された“見えない脚本”が、「自分とは何か」「自分にふさわしい人生とは何か」という問いに影響を与え、時に選択の幅を狭めてしまうのです。本来、自分にとって心から響くはずの生き方を、「自分には無理」「それはおかしい」と思い込んでしまうのは、こうした社会的な刷り込みが背景にあるのかもしれません。

「自己とは何か」という問いに対しても、文化的な背景は大きな影響を与えます。たとえば、西洋では「個の確立」や「自立」「唯一無二の存在であること」が重視される傾向があります。一方で、日本を含む東洋やその他の集団主義的な文化では、「他者との関係性」や「役割」「調和」「互恵性」などが、自己認識の基盤になることが多いです。

ここで気をつけたいのは、どちらが正しくてどちらが間違っている、という単純な二元論に陥らないことです。大切なのは、自分がどんな文化的影響を受けてきたのかを客観的に見つめ直し、自分自身の価値観や生き方として、どんな視点を統合していきたいかを意識的に選び取ることです。

もちろん、自分を見つめる過程で、ロールモデルやメンター、先生、憧れの人などの存在は非常に大きな助けになります。けれど、その「憧れ」がいつの間にか「盲信」や「模倣」に変わってしまうと、本来の自分を見失い、他人のコピーのようになってしまう危険もあります。

自分を築くということは、社会と断絶することではなく、社会の中で「自分らしさ」をどう育てていくかという挑戦でもあります。他者の声に耳を傾けつつも、最終的に自分の内なる声を信じて歩んでいく。

デジタル時代における新たな自己認識の課題

急速に進化する21世紀のデジタル環境は、私たちの「自己」をめぐる問いに新たな課題をもたらしています。以下に、その代表的なものを紹介します。

- 歪められた自己認識

日常生活に深く浸透したSNS(ソーシャルメディア)は、理想化された自己像を発信する場となっています。そこでは、現実よりも洗練された、整えられたイメージばかりが並び、知らず知らずのうちに他者との比較が常態化していきます。その結果、自分の生活が見劣りして感じられたり、自己肯定感が損なわれたりする人も少なくありません。本来の自分を素直に表現することよりも、「いいね」を得るための演出や、周囲の期待に沿った自己演出が優先されてしまう傾向が強まっています。

- 思考力・創造性の希薄化

近年のテクノロジーの進化により、文章の作成、アイデアの発想、課題解決、感情の整理までもAIに頼る場面が急増しています。こうしたツールは確かに便利であり、否定されるべきものではありませんが、頼りすぎることで「自分自身の言葉」「内なる創造力」「主体的に考える力」といった本質的な人間性が薄れてしまうリスクもあります。

- 働くことの意味の変容

AIの発展は、雇用への不安を生み出し始めています。心理学において「仕事」は自己同一性を構成する重要な柱のひとつとされてきました。その意味で、仕事のあり方や職業的役割が揺らぐことは、存在的な不安やアイデンティティの再定義を促す大きな転機でもあります。「何のために生きるのか」「自分の価値はどこにあるのか」といった問いを、私たちは今、個人レベルでも社会全体としても見つめ直さざるを得なくなっています。

- テクノロジーに取り残される不安(FOMO)

「最新のAIツールを使いこなさなければならない」「時代の流れに乗り遅れてはいけない」といった社会的プレッシャーや周囲からの同調圧力は、必ずしも個人の本当のニーズや価値観に基づいたものではありません。むしろ、自分にとって本当に必要なこと、何を大切にしたいかを見失ったまま、時代の波に流されるような生き方をしてしまう危険性があります。

- 情報の過剰とアルゴリズムによる偏り

膨大な情報や意見が絶え間なく流れてくる現代では、深く考えたり、自分の内面と静かに向き合ったりする「思考の静寂」を確保することが難しくなっています。さらに、SNSやニュースフィード、検索エンジンが用いるアルゴリズムによって、自分の関心や過去の行動に基づく情報ばかりが表示されるため、知らず知らずのうちに「偏った世界観」に閉じ込められ、多様な視点に触れる機会を失ってしまうのです。

こうしたデジタル時代ならではの課題に立ち向かうためには、日々のテクノロジーとの関わり方を「意識的」に選び取っていく姿勢が欠かせません。

自分にとって本当に必要なツールだけを厳選し、デジタル環境が心の健康や内面的な成長を支えるものとなるように整えていく。人間同士の直接的なつながりを大切にし、ノイズに満ちた世界の中でも「静かな思索の時間」を意識的に確保する。

そうした小さな選択の積み重ねが、現代社会においても「本当の自分らしさ」を見失わずに生きていくための鍵になるのではないでしょうか。

アイデンティティの確立に必要なこと

- 勇気

自分自身の内面を見つめる旅には、特別な「勇気」が求められます。そこには、隠された恐れや思い込み、自分にとって都合の悪い真実と向き合う覚悟が必要です。自分の弱さや未熟さ、不完全さをそのまま認める「脆さを受け入れる力」もまた、真の勇気の一部です。

同時に、自分らしさを貫くこと──たとえそれが、社会の期待や周囲の常識から逸れることになったとしても──未知の世界へ踏み出す覚悟も求められます。

幻想や同情を取り払って、自分が誰なのかを知る瞬間。それは衝撃的な啓示だ。誰もが無傷でそこを通り抜けることはできない。その現実に正気を失う人もいれば、忘れようとする人もいる。しかし、名前が他人に力を与えると同時に、もし真実が君を壊さないのであれば、君は自分自身に対する力を得ることもできる。

クリストファー・パオリーニ|『エラゴン』

- 自分に正直であること

自己認識の過程では、エゴによる防衛やプライド、「こうありたい」という願望、自分に対する思い込みなど、さまざまなフィルターを外して、自分の本当の姿を見つめる必要があります。理想と現実のギャップ、時に矛盾した感情や行動にも正面から向き合う「誠実さ」が大切です。

- 謙虚さ

自己理解は常に「途中経過」であり、今の自分の理解が完璧であるとは限りません。偏った見方や見落としている部分があることを受け入れる「謙虚さ」があってこそ、本当の成長が生まれます。失敗や間違いさえも、自分を責める材料ではなく、大切な学びとして受け取る姿勢が必要です。

プライドが私たちを偽物にし、謙虚さが私たちを本物にする。

トマス・マートン

- 思索の習慣

自分の思考・感情・動機・行動パターンなどを客観的に観察し、それに過剰に反応せず、ただ見つめる力――それが「自己認識」です。それは、自分の内側を静かに見つめる「思索する習慣」であり、表面的な自我ではなく、もっと深い部分から湧き上がる本物の声を聞き分ける力にもつながります。

- 柔軟性と受容力

新しい視点や異なる体験を受け入れ、自分のこれまでの価値観や思い込みに挑戦することを恐れない心の柔軟性が必要です。変化や違和感を拒絶するのではなく、それらを通して自分を更新し続ける「開かれた姿勢」が、成長の鍵となります。

- 分別と批判的思考

新しい情報や経験に触れる際は、すべてを無条件に受け入れるのではなく、そこに「分別」と「批判的思考」を持つことが大切です。自分の内側にある思い込みや、過去のストーリー、そして外から押し寄せる社会的メッセージや他人の意見などを、よく吟味する必要があります。本当に自分にとって意味のあるものは何か――その選別力が問われます。

- 忍耐と継続する力

自己実現は、ゴールではなく「一生をかけて続いていく旅」です。気づきと統合、時に停滞や混乱を繰り返しながら、少しずつ前に進んでいくプロセスです。一時的な成果や明確な答えを求めすぎず、「今はまだ途中」と受け入れる粘り強さが必要です。

- 主体性と責任感

自分らしい生き方を見出すには、受け身ではなく「自ら向き合う覚悟」が不可欠です。日々の選択や行動に責任を持ち、自分の人生を誰か任せにせず、意識的に決断していく力――それが自己実現の土台となります。

- 自分への思いやり

そして何より大切なのが、「自分自身への思いやり」です。失敗や過ち、後悔を抱えたとしても、自分を否定したり、過剰に責めたりせず、やさしさと許しをもって受け入れる姿勢。完璧ではない人間としての自分を理解し、抱きしめることが、他のすべての力を支える「根っこ」になるのです。

本当の自分を見つける方法

思い込みと執着を手放す

アイデンティティは探して見つけるものでも、作り出すものでもない。それは、自分を手放す勇気を持ったとき、内側から自然に現れるものだ。

ダグ・クーパー

ニーチェの言葉に、いささか逆説的に聞こえるものがあります。「人は、自分が何者かを知るためには、まず“自分が何者か”について一切知らない状態でいなければならない。」

一見、矛盾しているようにも思えますが、この言葉には本質が隠されています。つまり本当の意味で自分自身を理解し、定義し直すには、まず「自分とはこういう人間だ」という思い込みや、他人や社会から刷り込まれたイメージを手放す勇気が必要だということです。

ここで言う「手放す」とは、諦めることでも無関心になることでもなく、意識的に、そして能動的に、もう自分にとって意味を持たない定義や執着を見極め、距離を置くということです。

作家リチャード・ロアは『上方への落下』の中で、人の人生は二つの段階に分けられると述べています。前半は「コンテナ(器)」をつくる時期。つまり、自我の確立、社会的役割の構築、成功や安定の追求といった外的な枠組みを整えることに注力する段階です。

しかしその器は、多くの場合、社会的な期待、外部からの評価、自我の欲求に基づいて築かれており、どこかでひずみが生じます。失敗や挫折、喪失、人生の転機——そういった「避けがたい転落」によって、私たちは否応なしに“後半の人生”へと導かれます。この第二の段階は、「手放し」の時期です。

外的な評価に頼ることをやめ、完璧であろうとする自分を許し、役割や肩書きに過剰に同一化することをやめていく——そうした勇気ある“緩め”のプロセスを通じて、より本質的で、深く、自然な自己と出会っていくのです。

たとえば、キャリアに全力を注いできた人が突然仕事を失ったとき。一時的には喪失感に襲われるかもしれませんが、それをきっかけに「成功」ではない価値観や、自分が本当に大切にしていた情熱、社会的評価とは無関係な目的意識に目を向け始めることがあります。

あるいは、ある人は長年パートナーとの関係に自分の存在意義を見出していたかもしれません。別れという痛みを通じて「◯◯のパートナーである自分」を手放し、自分という存在そのものの再発見へと向かう場合もあります。

ロアが指摘するように、多くの人はこの「転落」や「変化」に抵抗し、慣れ親しんだ自己イメージにしがみつこうとします。しかし、そこにこそ変容と成熟、そしてより広く深い“自己”への扉があるのです。

人間のエゴは、「落ちること」「変わること」「死ぬこと」よりも、どんなことでも好むものだ。たとえうまくいっていなくても、現状にしがみつこうとする。エゴは過去や現在に執着し、未来を恐れる。

リチャード・ロール

上方への落下|リチャード・ロールによるスピリチュアルの本

「私は不安症だ」「私は失敗者だ」「私はスピリチュアルな人間だ」——こういったラベルや固定観念は、自分の真実の姿を制限する“フィルター”になりかねません。それらを一度横に置いてみることで、私たちは思い込みから自由になり、より新鮮でしなやかな自分と出会えるスペースが生まれます。

ここで大切なのは、自己をすぐに定義づけたり、評価したり、解釈で埋めてしまわず、まずは静かに観察し、受け入れる姿勢です。自我の声と真の自己の声とを識別するには、内面の静けさと継続的な気づきが必要です。

たとえば木を見て「あれはオークの木だ」「あれはバニヤンの木だ」と言ったとき、その「名前」がすでにあなたの心を条件づけてしまっていて、実際には木そのものを見ていないのだ。本当に木に触れたければ、手で触れなければならない。そのとき、言葉は助けにならない。

[…]

自分の中の葛藤や矛盾に、何の型にもはめずにただ気づく——もしそのように耳を傾けることができれば、もしかするとそれらの葛藤は、すっかり消えてしまうかもしれない。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

自己同一性

ユングが「個性化のプロセス」として語ったように、自己の一部である「ペルソナ(社会的仮面)」への過剰な執着を手放し、影の側面(シャドウ)に光を当て、自我中心性を和らげていくことが、心理的な成熟と統合への道です。

自分自身に役割を演じている限り、自己実現はできない。自分についての信念は、人格の最も微妙な形態であり、真の自己実現に対する最も微妙な障害である。

カール・ユング

ときには、世界との関わりのなかで、意外な「学び」が訪れます。誰かの一言が、なぜか強く心に引っかかるとき。それは、自分の内側にある「まだ癒えていない部分」や「強く執着している自己イメージ」に触れているからかもしれません。

たとえば「ちゃんとしてないね」といった軽い一言に過剰に反応してしまうとき、それは「私は常に完璧でいなければならない」という古い信念に結びついているかもしれません。

そんなとき、私たちは次のような“内なる対話”が必要です。

- なぜこの言葉にこんなに反応してしまったのか?

- これは過去の傷や思い込みと関係していないか?

- 自分の中にある「こうあるべき」に対して過度に自分を縛っていないか?

そういった気づきの瞬間は、痛みを伴いながらも、自分の内側にある「もう不要な信念」や「硬直した自己定義」に光を当て、手放すためのチャンスとなります。

そしてそこから、より柔軟で、誠実で、根源的な“本来の自分”が少しずつ顔を出してくるのです。

関連投稿:インナーチャイルドの癒し方

表面的なものを超えて見る

名前には、何があるというの?私たちがバラと呼ぶものは、

他のどんな名前で呼んでも、同じように甘く香るわ。ウイリアム・シェイクスピア

これは、シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』第2幕第2場──いわゆる“バルコニーの場面”で、ジュリエットが語る有名なセリフです。彼女は、愛するロミオが自分の家と敵対するモンタギュー家の一員であることに苦悩しながらも、「名前」という社会的なラベルではなく、彼の本質こそが大切なのだと訴えています。

この問いかけは、私たちが自分自身を深く理解しようとするときにも通じるものがあります。

人間には、複雑な世界を整理するために、あらゆるもの──そして他人や自分自身──を「分類」しようとする傾向があります。たとえば、「私はCEOです」「内向的な性格です」「不遇な境遇の被害者です」「○○国の出身です」「△△党の支持者です」といったように、私たちは多くのラベルで自分を定義したがります。

もちろん、肩書や性格タイプ、社会的役割や診断名などは、コミュニケーションのためや物事を理解する第一歩として、一定の役割を果たします。しかし、それらに固執し、変化する可能性や多面性を受け入れられなくなると、それは“自分”という存在を制限する「枠」になってしまいます。人生の流れの中で、それらのラベルが揺らぐとき──そして揺らぐことは避けられません──私たちは不安や混乱に襲われ、「自分とは何か」がわからなくなるのです。

実際、私たちの自己認識はさまざまな要素の間を揺れ動き、時には相反するものすら同時に抱えています。

たとえば私自身、子どもの頃は母や一部の教師から「感情的な子」と見られていました。自分でも、人文系の科目や人間らしさを大切にする価値観に惹かれていたため、その評価を受け入れていたように思います。

ところが成長するにつれて、周囲の人からは「分析的な人」と言われることが増えました。さらに、文章を書くことや芸術に親しむ中でも、どこかロジカルで理詰めのアプローチをとっている自分に気づき、戸惑いを覚えるようになったのです。「いったい私は、どんな人間なんだろう?」──そう何度も自問しました。

そして最終的に、「言語学」と「哲学」という分野に惹かれている自分の姿を通して、ようやく納得がいきました。どちらも極めて分析的な分野である一方で、人間の本質に迫る探究でもあります。つまり私は「人間の複雑さを理解しようとする、共感力のある分析的思考者」なのだ、と受け止められるようになったのです。

自己同一性

この経験を振り返って、私はある真理に気づきました。それは、「一つの明確なラベルに自分を押し込めようとすること」は、かえって混乱を招くということです。人はそれぞれ、ユニークで、時には矛盾すら内包する多面的な存在なのです。

それにもかかわらず、社会は往々にして特定の能力や関心に優劣のラベルをつけ、恣意的なヒエラルキーを作り出します。「理系は頭が良くて、文系は暗記だけ」といった偏見はその典型です。もし、自分の情熱が社会的に“評価されにくい分野”にあるとしたら、その偏見を鵜呑みにしてしまうことで、自分の価値まで見失ってしまいかねません。

だからこそ、私たちは表面的な分類や固定観念を超えて、より多面的で柔軟な視点を持つ必要があります。そうすることで初めて、人それぞれが持つ本来の傾向や、多様な知性・情熱・貢献の形を尊重することができるのです。

自分にラベルを貼るということは、自分を否定するということだ。

セーレン・キェルケゴール

表面的なラベルを超えて、自分自身や他者の本質を見るために大切なこと:

- 過去の経験を定期的に振り返り、自分に与えられた期待や思い込み——それが他者から押し付けられたものであれ、自分自身が無意識のうちに抱いてしまったものであれ——を問い直す習慣を持つこと。

- 流行や一般的な価値観が、自分自身のニーズや世界観と本当に合致しているのかを考えること。そして、その流れに乗ろうとする動機が「承認されたい」という欲求からきていないかどうか、自問してみること。

- 誰かの肩書きや社会的地位、見た目といった表面的な要素にとらわれず、その人の「人間としての部分」に意識を向ける努力をすること。

- 固定観念や社会的な通念を疑ってみること。特に、それらへの執着が自分や他人を苦しめていたり、「思いやり」や「誠実さ」といった人間の本質的な美徳を犠牲にしている場合は、見直す勇気を持つこと。

──言うは易く行うは難し、かもしれません。

私たちは、自分のアイデンティティを形づくっている要素、特に「信仰」や「哲学」といった共同体的で根本的な価値観には、自然と強い愛着を抱きやすいものです。それが宗教のように人生の根幹に関わるテーマであれば、なおさらです。

以前、ある問いかけを目にしたことがあります。

「神の宗教とは何か?」

一見すると突飛な質問ですが、私はこの問いに強く心を揺さぶられました。もし“神”が絶対的で普遍的な存在であるならば、人間がつくった「宗教」という枠組みにおさめられるはずがないのでは?

あるいは、「宗教」という概念自体が、もっと根源的な“何か”を指し示す比喩にすぎないのではないか——そんなことを考えるようになりました。

ちなみに、“religion(宗教)”という英単語の語源は、ラテン語の religare(再びつなぐ)にあると言われています。つまり、宗教とは本来「つながり直す」ための道。

仏教でよく使われる「指月の譬え(しげつのたとえ)」にあるように、宗教や哲学の教えは“月”そのものではなく、月を指し示す“指”に過ぎません。

にもかかわらず、私たちはその「指」=ラベルに執着してしまうことがあります。「私はキリスト教徒だ」「私は仏教徒だ」「私は無神論者だ」「スピリチュアルだけど宗教には属さない」──それ自体は悪いことではありませんが、そこに優劣や排他性を持ち込んだ瞬間、本来大切にすべき普遍的な価値(愛、共感、誠実さ、人間としての良心)を見失ってしまいます。

そもそも、まだ宗教や哲学といった枠組みを知らない子どもたちでさえ、思いやりや不思議さへの感性を自然と持ち合わせているのです。

人之初、性本善。

孟子

だからこそ、自分という存在を探求する旅においては、どんな教義や社会的な枠組みに対しても、表面的な「従属」ではなく、自分の内面との誠実な対話が求められます。

つまり、人生に意味や目的を与える「何か」と、個人的で知的かつ深いかかわりを持つこと。そして、受け身ではなく「能動的な探求者」であること。

「本音」と向き合い、自分の心に正直に、考える力を持って、判断を下すという姿勢が何より大切なのです。

伝統や社会的な役割、肩書きなどに参加しつつも、その“外側”にある本質を見つめる習慣を忘れないこと。疑うことを恐れず、自分なりの解釈を持ち、自ら問い続けることで、初めて人間は「変化する自己」を抱きしめることができるのです。

逆に、ラベルにしがみつき、それに疑問を持つことなく生きるなら、それは他者との分断を生み、自分自身との対話も妨げる――言い換えれば、自分を裏切ることに他なりません。

“自分だけの宗教”と言っても、それは自分勝手で、寄せ集めのスピリチュアル・ミックスのことではない。私が語るのは、勇気ある、内に根ざした、運命を受け入れ、知識に基づいた、知性ある人生のあり方だ。そこには“崇高さ”と“超越性”がある。

それは共同体の中でも共有できるし、伝統的な宗教団体の内外を問わずに実現できる。敬虔な信者であっても、無神論者や不可知論者であっても構わない。

“自分なりの宗教的生き方”を持つためには、目を覚まし、自分だけの“驚きと超越”への扉を見つけなければならない。

トマス・ムーア

価値観を見つける(でも柔軟さも大切に)

ヤン・マーテルの小説『パイの物語』では、主人公のパイシン・モリトル・パテルが自分の名前に苦しみます。その名前は、同級生たちにわざと「ピッシング(おしっこ)」とからかわれ、屈辱と嘲笑の対象になっていたのです。そこで彼は、自ら「パイ(π)」と名乗ることを決めます。数学の定数πにちなんだその名は、いわば社会的な不快感から逃れるための実践的な選択でもありますが、同時に「非合理・無限・循環しない」というメタファーも含み、彼の後のスピリチュアルな探求や内面の成熟の土台となっていきます。

このようにしてパイが「自分にしっくりくる名前」を自ら選んだように、私たち一人ひとりにも「本当の名前」、つまり自分の“本質”を表すようなアイデンティティや価値観を見出すことが求められているのかもしれません。

ここで少し、個人的なお話をさせてください。

私の母国語での本名は「ダン・コア(登科)」といいます。歴史的には「登科」とは科挙(かきょ)に合格すること、つまり学業での成功や社会的な出世を意味します。

母はこの名前の意味を特に知らず、ただ音の響きが気に入って名付けたそうです。でも私は成長するにつれ、この名前に対してどこか違和感を覚えるようになりました。それは、どことなく「物質的成功」や「外側からの評価」に重きを置いているような印象を受けたからです。

おそらく、その背景には「本当の価値は内面にある」「人間の価値は地位や肩書きではなく、その人の人柄や行動に宿る」といった、自分自身の信念が根強くあったのだと思います。

後に私は「ジョナサン(Jonathan)」という英語名を選びました。この名は主に聖書に登場する同名の人物に由来しており、私が心から大切にしている価値観──友情、誠実さ、困難に立ち向かう勇気、忠義、奉仕の精神、優しさ、内面の強さ──を象徴しています。単なる“海外向けの名前”ではなく、今の自分を表すアイデンティティの一部として、私はこの名を気に入っています。

画像クレジット:Wikimedia

ちなみに、私の英語名「ジョナサン・M・ファム」の “M” は “マキシミリアン(Maximilian)” の略です。その意味については、今ここでは語りません。😊😊😊

ただ、これまでのブログ記事を読み返していただければ、きっとどこかにヒントが隠されているはずです。そこから、“マキシミリアン” という名が、私にとってどんな価値観を表しているのか、感じ取ってもらえたら嬉しいです。

画像クレジット:Wikimedia

さて、あなたにとっての「本当の名前」は何でしょう?

どんな価値観が、人生を支える“軸”となっているでしょうか?

「自分の価値観なんて考えたこともない」という方もいるかもしれません。そんなときは、以下のような方法からはじめてみましょう。

- 制約のない夢を描いてみる

静かな時間を取り、心を解き放って、自分の一番深いところにある夢を思い描いてみてください。お金の心配も、人の目も、場所や環境の制約も一切ないとしたら、本当は何をしたいですか?どんな日々を送りたいですか?

たとえそれが現実的に見えなくても構いません。自由に想像する中で、「自由」「創造性」「つながり」「貢献」「学び」「冒険」「平穏」といった価値観が、自分の中から自然に立ち上がってくるのを感じるかもしれません。

- 「黄金の瞬間」を振り返る

過去を振り返って、「あのときは本当に幸せだった」「自分らしさを感じた」という瞬間を思い出してみてください。どんな場面でしたか?誰と一緒にいましたか?どんな感情や行動がそこにあったでしょうか?

例えば、「夢中で学んでいた」なら、それは「成長」や「知識の探求」といった価値観につながります。「誰かと深くつながっていた」なら「愛情」「人間関係」。また、「誰かの役に立った」という実感があるなら、それは「貢献」「奉仕」。困難に立ち向かったなら、「勇気」「強さ」といった価値観かもしれません。

それらの瞬間を書き出し、よく眺めてみましょう。そこに繰り返し出てくるテーマが、核となる価値観のヒントになります。

- 感情が動く瞬間を観察する

日常生活の中で、心が強く反応する瞬間に注意を向けてみましょう。ある話題にワクワクしたり、感動したり、怒りが湧いたり、深い共感や静かな喜びを感じたとき、それは価値観が刺激されているサインです。

たとえば、環境保護に関する話題で気持ちが高まり、行動したくなるなら、「自然とのつながり」や「地球への責任」があなたの価値観かもしれません。逆に、社会的地位やお金の話にピンとこなかったり、違和感を覚えるとしたら、それはそのような価値観が自分にはあまり重要ではないということかもしれません。

- ビジュアルツールを使ってみる

もっと構造的に整理したい場合は、価値観のマッピングツール(例:パーソナル・アイデンティティ・ホイールなど)を使うのも一つの方法です。これらのツールでは、「誠実さ」「創造性」「安心感」「思いやり」など、よくある価値観リストの中から、自分にとって特に大切なものを順位づけするワークを行ったり、「仕事」「人間関係」「健康」「自己成長」などの領域ごとに重視する要素を見つけていくプロセスを体験できます。

その結果、共通して現れるパターンに気づいたり、今の自分の生き方と価値観が一致しているかどうかを確認することができるでしょう。

自己同一性

ところで、こうして見えてきた「自分にとって本当に大切な価値観」を、一度確立したら絶対に変えてはいけない「絶対法則」として扱ってしまう人がいますが、実はそれは少し危険です。

価値観には、柔軟性が必要です。

なぜなら、私たちは人生の中で変化し続けているからです。環境が変わり、新しい経験をし、知恵を得ていくうちに、以前は最重要だと思っていた価値観が自然と変わってくることもありますし、同じ価値観でも、その意味や表現の仕方が深まり、成熟していくこともあります。

たとえば、「強さ」を価値観とする人が、若い頃は「人に弱みを見せない」「一人で何でも乗り越えること」としてそれを捉えていたかもしれません。しかし、人生を重ねる中で、「本当の強さとは、弱さを見せる勇気や、人に助けを求められるしなやかさ、誠実なつながりを築く力でもある」と気づくようになることもあるでしょう。

大切なのは、価値観を「人生の羅針盤」として持つことです。絶対的な「ルールブック」としてではなく、状況の変化に応じて柔軟に再解釈しながら、自分の生き方を導く指針として使うこと。

ときに人生は、予定していた道とは違う方向へと導いてくるものです。そんなときも、価値観という羅針盤を持っていれば、「今、自分が何を大切にしたいか」「この選択は、自分にとって誠実か?」という問いに立ち戻りながら、方向修正していくことができます。

最終的には、自分が選んだ価値観に沿って生きることで、内なる整合性と、深い満足感、心の奥から「これでいい」と感じられるような確信が得られるはずです。それが、本物の価値観の証なのです。

関連投稿:自分探しの映画21選|内なる旅を刺激する

定期的に“浄化”する

おそらく水の汚染は、人間の魂の汚染に他ならないんだろう。現代社会はもう限界に達してる。

江本勝『水は答えを知っている』

美しい庭が定期的な手入れによって保たれるように、私たちの内面の世界も、定期的なケアが必要です。心の澱(おり)を取り除き、本来の自分の輪郭を保つためには、定期的な「内面の浄化」が欠かせません。

宮崎駿監督のアニメ映画『千と千尋の神隠し』に登場する「オクサレ様」のエピソードを思い出してみてください。異様な悪臭を放つ巨大な“汚れた神”が湯屋に現れ、周囲を困らせます。千尋はその神様の世話を任され、恐る恐る対応する中で、彼の中から次々と廃棄物を取り除いていきます。すると、その正体が「川の神」であり、人間のゴミによって穢れていただけだったことが明らかになります。すべてを吐き出した後の彼は、美しく澄みきった本来の姿へと還っていきました。

画像クレジット:スタジオジブリ

実は、私たちもこの川の神と同じではないでしょうか。もちろん物理的に汚れているわけではありませんが、内面的には、こんな“心の汚れ”に知らず知らずのうちに覆われています:

- 社会的なプレッシャーや周囲からの期待

- 否定的な思考パターンや、自分を縛る思い込み

- 無自覚な社会的条件付けや内面化された価値観

- 日々押し寄せる情報のノイズ

- 絶え間ない「成功」への欲求

- 未解決の感情や、過去からの心の荷物

- 慢性的なストレスや焦燥感

これらの“汚れ”は、私たちの本質的な輝きを覆い隠し、内なる価値観との断絶や、自分らしさを見失ったような感覚、エネルギーの低下を招きます。結果として、「初心」――つまり、素直さ・純粋な好奇心・しがらみに囚われない柔軟性――が失われていくのです。

では、どうすれば心を浄化し、本来の自分に立ち返ることができるのでしょうか? 以下のような方法が役立ちます:

- 自分だけの“聖域”をつくる

現代は刺激にあふれ、気を抜く暇もありません。だからこそ、意識的に日常の喧騒や雑念から距離を取り、“聖域”のような時間と空間を確保することが必要です。

それは遠くの山奥にこもることではなく、自宅の一角で静かな時間を過ごす、近所を散歩する、あるいはスマホを置いてほんの5分間、静けさに身を委ねる……それだけでも十分です。

このような「入力のない時間」が心の“濁り”を沈殿させ、クリアな感覚を取り戻す助けになります。最初はその静けさに不安や落ち着かなさを感じるかもしれませんが、次第に「役割」を脱いだ本当の自分の声が聞こえてくるでしょう。

世の渦の中にいると、くるくる回るばかりでついに自分の道を見いださずに、わいわい騒ぐだけの人間になるよ。

永井隆

- 頭と心の“断捨離”をする

物理的な部屋と同じように、私たちの心の中にも“不要なもの”がたまっていきます。そのためには、定期的な内面の「断捨離」が有効です。例えば、日記を書く、瞑想をする、自分自身とじっくり対話する時間を持つなど。

思いつくままに感情や思考を書き出してみると、繰り返される否定的なパターンや、自分を縛っていた思い込みが浮き彫りになってくることがあります。たとえば、「私は○○には向いていない」「私はいつも人間関係で失敗する」といった“決めつけ”は、実は過去の一時的な出来事から生まれたフィルターかもしれません。それらを丁寧に見直し、再解釈し、必要であれば手放していくことで、心の余白が生まれます。

ただし、「すぐに答えを出そう」と焦らず、過程を味わうことも大切です。

関連投稿:自分探しのジャーナルプロンプト110選

- スピリチュアルな活動に参加する

宗教神経科学者パトリック・マクナマラによれば、特定の宗教的体験には「脱中心化(decentering)」、つまり、自己の中心を狭く自己中心的なエゴから、より統合された自己へと移行させる働きがあるといいます。この「統合的な自己」とは、自分をより大きな存在の一部と感じ、より深い価値観と調和し、日常の不安や要求に振り回されにくくなる状態です。

祈りや瞑想、伝統的な内観的修行、叡智に満ちた書物との対話など、スピリチュアルな実践は、私たちのエゴを一時的に離れ、畏敬の念や深い思いやり、神聖さの感覚といった、「日常を超えた何か」に触れることを可能にしてくれます。そうした体験が、自己中心的な思考の比重を軽くし、より客観的で広い視野を持つ自己像を育む助けになります。

ここで強調しておきたいのは、こうした活動の本当の効果は、習慣的な儀式や見せかけのスピリチュアリティ、あるいは信条への固執ではなく、「心の静けさ」と「真摯な意図」の中にこそ宿るということです。つまり、“外側”を整えることよりも、“内側”のノイズを静め、本来の叡智に耳を傾けることが重要なのです。

心の静寂の中でこそ、真実の声はもっとも明瞭に響く。

ルーミー

自己同一性

- 意識的なアファメーションで「再プログラム」する

アファメーション(肯定的な言葉)もまた、自分自身を“浄化”する上で非常に有効な手段です。ただし、その効果を最大化するには、内容を意識的に選び、自分の内面に深く響くものであること、そして「固定的な自己像」ではなく、「望ましい行動や在り方」に焦点を当てることが大切です。

例えば、「私は整理整頓ができない人だ」という否定的なアイデンティティを持っている場合、「私は日々、効果的な整理術を少しずつ実践しています」といった行動ベースのアファメーションに置き換えるとよいでしょう。

また、「私は自信がある」と言い聞かせるよりも、「私は毎日、少しずつ勇気を出してコンフォートゾーンの外に出る練習をしています」といった現実的かつ実践的な言葉のほうが、心の中で抵抗なく受け入れやすくなります。

- グラウンディングの実践

思考のループや不安に巻き込まれそうになったとき、深呼吸をゆっくり味わう、周囲の音や匂いに意識を向ける、自然の中を散歩する、足の裏の感覚に集中するなど、シンプルな「グラウンディング」の技法が、落ち着いた「今ここ」への帰還を助けてくれます。

- “浄化”につながるライフスタイルを意識して育てる

最後に、こうした個別の実践に加えて、日々の暮らしの中で、内面の明晰さと健やかさを育むような習慣を取り入れ、逆に心を「濁らせる」要素を意識して減らすことも重要です。

たとえば:

- 情報やエンタメを選ぶ際に、自分の心を重くするもの(過剰なネガティブニュースや比較意識を煽るコンテンツ)を遠ざける。

- 栄養バランスの取れた食事で体を労わる。

- 頭と体の両方をすっきりさせてくれるような運動を取り入れる。

- 応援してくれる人たちとの時間を大切にする。

- 自分らしさを表現できる創作活動に取り組む。

- 感謝の気持ちを毎日の中に見つける習慣をつける。

これらの積み重ねが、曇りのない自己認識と、自分らしく生きるための土台を作っていきます。

信念が変われば、思考も変わる

思考が変われば、言葉も変わる

言葉が変われば、行動も変わる

行動が変われば、習慣も変わる

習慣が変われば、人格も変わる

人格が変われば、運命も変わる。マハトマ・ガンジー

人生の“哲学者”になる

無知の知。

ソクラテス

一見、逆説的にも思えるソクラテスのこの言葉。しかし、実は孔子も同じような考えを残しています。

真の知とは、自らの無知の限界を知ることである。

これらの名言が伝えようとしているのは、決して虚無主義的な姿勢ではありません。むしろ、自分自身や人生について「すでに分かっている」と思い込まず、常に学び続けようとする謙虚で知的な心の姿勢——いわば「学ぶ者の心」を持ち続けることの大切さを教えてくれています。

「すでに“自分とはこういう人間だ”と決めつけてしまうと、そこからの発見や成長は止まってしまいます。逆に、“私はまだ知らない”という開かれた姿勢こそが、本当の自己理解のスタート地点になるのです。

『知らない』と見たとき、初めて知る可能性が生きた現実になる。

サドゥグル

自己同一性

人生の“哲学者”になるというのは、抽象的な理論に閉じこもることではありません。むしろ、自分自身と人生を、変化し続ける“探求の場”として捉え、日々の体験の中から意味や真実を見出そうとする生き方を意味します。好奇心と実験精神をもって人生に向き合い、「問いながら生きる」ことがその核心です。

- 新しいことに挑戦する

あなたは本当に、自分の「好き」や「嫌い」、「得意」や「苦手」を把握していますか? それらが、ただ習慣や慣れから来るものである可能性はないでしょうか。

人生の哲学者は、自分自身の輪郭をより明確にするために、あえて未知の体験に身を投じます。たとえば、これまで食べたことのない料理を試してみる、全く別ジャンルの音楽を聴いてみる、ずっと気になっていた趣味にチャレンジしてみる、自分とは異なる価値観を持つ作家の本を読んでみる——こうした小さな実験が、思わぬ気づきを運んできます。

「すべてを好きになる必要はない」のです。むしろ、「これは合わなかった」「これは心地よい」という“データ”を積み重ねることが、自分を知るうえで非常に価値あるプロセスなのです。

- コンフォートゾーンを抜け出す

本当の成長や自己発見は、たいてい「ちょっと怖いけど、どこか惹かれる」ような体験の中にあります。たとえば、ひとり旅に出てみる、これまで縁のなかった分野のコミュニティに参加してみる、「ずっとかっこいいと思っていたけど自分には無理」と思っていたスキルに挑戦してみる、普段は黙ってしまう場面で勇気を出して意見を言ってみる——そうした小さな冒険が、知らなかった自分自身と出会うきっかけになります。

自分の限界だと思っていた境界線を押し広げることで、隠れた才能や感情、可能性が浮かび上がってくるのです。

人生の哲学者にとって不可欠なのが、「問い続ける姿勢」です。ソクラテスの対話法にも通じるこのスタンスは、自分の感情や思考、信念、行動パターンをやさしく丁寧に見つめ、深層にある真実や矛盾、無意識の動機を探るプロセスです。

たとえば、ある批判に対して強く防衛的になったとき、「なぜあの言葉にこれほど傷ついたのか?」「自分の中にあるどんな信念(例:私は有能でなければならない)が反応したのか?」「その信念は今の私にとって役に立っているのか? それとも過去の自己イメージに縛られているのか?」といった問いを投げかけてみましょう。

また、「なぜか惹かれる」対象に対しても、「なぜ私はいつも動物保護に関心があるのか?」「アートに触れると、どうしてこんなにも心が動くのか?」といった問いを立てることで、“本当の価値観”や“生命の源泉”に触れることができます。

問いは、玉ねぎの皮を一枚ずつ剥がすようなもの。やさしく、しかし根気強く問い続けることで、自分の奥底にある核へと近づいていけるのです。

関連投稿:自分への質問|毎日を振り返るための一覧

- 他者との対話を大切にする

信頼できる友人やメンター、セラピストとの対話も、自分自身の思考を深めるうえで大きな助けになります。相手が答えを与えるのではなく、ご自身が「考える」ことを支えてくれるような対話が理想です。

- 謎を大切にする

人生の哲学者は、ときに「自分という存在そのものが、そもそも何なのか?」という根本的な問いに立ち返ります。「私は私である」という前提すらも、実はただの一つの解釈や物語にすぎないのかもしれません。

「私とは誰か?」という問いには、もしかすると確かな答えはないのかもしれない——その“わからなさ”を、恐れずに大切にしていく。それが真の知への入り口なのです。

以前のこと、わたし荘周は夢の中で胡蝶となった。喜々として胡蝶になりきっていた。

自分でも楽しくて心ゆくばかりにひらひらと舞っていた。荘周であることは全く念頭になかった。はっと目が覚めると、これはしたり、荘周ではないか。

ところで、荘周である私が夢の中で胡蝶となったのか、自分は実は胡蝶であって、いま夢を見て荘周となっているのか、いずれが本当か私にはわからない。

荘子|『胡蝶の夢』

- “流れ”と共に生きる

最後に大切なのは、「自己理解の探求には終わりがない」ということを受け入れる姿勢です。

「自分とは何者か」を一度で完全に理解しようと焦る必要はありません。むしろ、日々の中で少しずつ気づき、学び、時に迷いながらも、それらすべてを自分の一部として取り込んでいく。そのプロセスそのものが「生きる哲学」なのです。

自分を知れば知るほど明快さが増す。自己認識には終わりがない。達成することもなく、結論を出すこともない。それは果てしない川のようなものだ。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

不確実性を受け入れる

私たち人間は、本能的とも言えるほど「確実性」に強く惹かれます。すぐに答えが欲しい。人生の明確な方程式が欲しい。周囲からのはっきりとした約束が欲しい。そして、「正しい」と「間違っている」を白黒はっきり分けたいと願うものです。

こうした予測可能性への欲求は、混沌とした世界において一時的な安心感やコントロール感を与えてくれるものです。だからこそ、自然で理解できる欲求だと言えるでしょう。しかしながら、この「確実でありたい」という執着が、自己のアイデンティティのように流動的で繊細な領域においては、逆に成長の妨げとなることがあります。

なぜなら──

- 変化や成長の可能性に目を向けることなく、「私は不安症な人間。もうこれは変えようがない」といった早計な自己定義にすがってしまいがちだからです。

- 曖昧さを許容できなくなり、硬直した価値観に縛られてしまい、新しい経験や視点、自分を見つめ直す気づきを拒んでしまいます。

- 自分自身を定義する責任を、明確な答えをくれる「外の存在(権威や制度、宗教など)」に預けてしまい、「自分で模索する」という、本質的にはもっと価値あるプロセスから逃げてしまうことになるからです。

- たとえば、自分の心がもうそこにないにもかかわらず、「キャリア」というアイデンティティにしがみついてしまう──なぜなら、新しい道に進むことや「先が見えないこと」に耐えられないからです。

これまで見てきたように、自己というものは静的なものではなく、常に変化し、展開していくプロセスです。私たちの内面は多層的で複雑であり、人生は絶えず新しい情報や出来事を私たちに投げかけてきます。

したがって、不確実性というものは誰の人生にもつきものであり、避けられるものではありません。

私たちが1年後、あるいは1か月後にどんな自分になっているかなど、誰にも完全に予測することはできません。人間関係、仕事、居住地、信じるもの──そういった人生の重要な選択は、常に「不完全な情報」の中で決断せざるを得ないのです。

そしてまた、私たちの価値観や信念、感情すらも、時間と共に変化し成熟していく可能性があります。

このように流動的な現実に、絶対的な確実性を押しつけようとするのは、まるで流れる川を凍らせようとするようなもの。人生の本質的な豊かさを否定してしまうことになります。多くのスピリチュアルな指導者たちが語ってきたように、「本当の自己理解」とは、予定調和の結論や安心を求めるのではなく、自分のすべて(思考、感情、矛盾、可能性)を偏見なく見つめ続けることから生まれるのです。

私たちは、誰か人の権威ではなくても、制度や思想の権威に従おうとする。それは「結果」がほしいから。安心を求め、確実性を求めるからだ。

けれども、その追求の裏には「自分自身を理解したくない」という無意識の欲求が潜んでいる。自分の衝動、反応、思考のプロセス——それらを見つめたくないがために、システムに身を預ける。

しかし、権威というものは、その本質として「自分自身への完全な気づき」を妨げるんだ。

ジッドゥ・クリシュナムルティ

映画『ミスター・ノーバディ』をご覧になったことはありますか?未来の世界で最後の“死すべき人間”として生きるネモ・ノーバディが、人生の終わりを目前に、自分が選ばなかった数々の「もう一つの人生」に思いを馳せる──という物語です。

作中で描かれているように、人生とは、選択のたびに新たに分かれていく分岐点の連続です。そして、どんな選択も新しい扉を開く一方で、他の可能性を閉じることになるものです。けれど、「たったひとつの正解」や「絶対に間違いのない選択」を探すことが、本当に大切なことなのでしょうか?

そうではなく、それぞれの道にはそれぞれの意味があり、それぞれの喜びと苦しみがある。それゆえにこそ、「完璧な未来」や「運命の正解」を求めるのではなく、「不確実性そのもの」を引き受けることが、自分の選択に責任を持ち、人生に主体的に関わるという姿勢なのです。

すべての道は“正しい道”だ。すべての出来事は、何か他の出来事になっていてもおかしくなかった。そして、それはそれで、同じように意味を持っていた。

ニモ・ノーバディ

関連投稿:生きる意味を教えてくれる映画16選

19世紀の哲学者キルケゴールは、「信仰の跳躍(leap of faith)」という概念を提唱しました。それは、完全な合理性や証明が得られない状況でも、自分の深い価値観や信念に従って選択し、行動する勇気を持つこと。

彼は、「本物の自己」は、既知の安全地帯の外へと踏み出したときに初めて立ち現れると述べています。不安や未知を恐れて跳躍を避け続ける人生では、本当の意味での自己発見に辿り着くことはできないのです。

同様に、カントも「純粋理性には限界がある」と説きました。つまり、「自分とは何か」や「どれが正しい道か」といった人生の根本的な問いに、理性だけでは明確な答えは出せないということです。だからこそ、どこかで「知り得ぬものを抱えたまま」、それでも自分の価値観に基づいて選択するという勇気が必要になるのです。

もし迷いや不安の中で選択を迫られているなら──

「そのとき、自分の心と思考は澄んでいたか?

直感は何を告げていたか?」

そんな問いを自分に投げかけながら、最終的には「プロセスを信じる」ことが求められます。それは、責任を放棄することでも、諦めることでもありません。むしろ、「自分には学び、適応し、道を見出す力がある」と信じ、人生の展開を能動的に引き受けていく姿勢です。

人生の選択は、私たちの過去の経験や条件の積み重ねの中から生まれ、未来を形づくっていきます。そのすべてをコントロールすることはできなくても、私たちはその中で誠実に、そして勇気を持って生きていくことができるのです。

何が起きているかを正確に、また、どこに向かっているかをはっきりと知ろうとする必要はない。必要なことは、今求められている可能性やチャレンジを認めること、それらに勇気と信念と希望をもって応ずることだ。

トマス・マートン

ゼロからやり直すことを恐れない

人生の歩みの中では、ちょっとした方向修正ではなく、大きな転換や思い切った決断、あるいは“ゼロからの再出発”が必要になることがあります。そのような変化はときに恐ろしく感じられますが、実はそうした瞬間こそが、より深い自己の本質や本当の充実感へとつながる扉となることも多いのです。

たとえば、アルベルト・シュヴァイツァーの人生はその象徴的な例といえるでしょう。ヨーロッパでは神学者・哲学者・音楽家として高く評価されていた彼は、30歳前後で内なる声に導かれ、全く異なる道――医師としてアフリカで人道支援活動に従事する――を選びます。この決断は、家族や友人の多くから反対や疑念を受けましたが、彼は揺らぐことなく信念を貫き、最終的には世界的に知られる存在となりました。

画像クレジット:Wikimedia

もちろん、こうした再出発は有名人や歴史上の人物に限られたものではありません。それは人間であれば誰にでも起こり得る、ごく自然な出来事です。私自身も、かつてキャリアの分岐点に立たされたことがあります。当時、私は国際的なデジタルエージェンシーでSEOマネージャーとして働いており、周囲からは「安定した成功者」と見なされていたかもしれません。しかし、その最中にふと湧き上がってきたのが、「人間そのものともっと深く関わりたい」という静かな想いでした。

最終的に私は、その安定した地位やキャリアの流れを手放し、新たな道に進むことを選びました。この選択は、当然ながら多くの不安を伴い、周囲からは「非合理的」と思われたかもしれません。それでも、この再出発によって得られた自己との一致感や心の充足は、前職では味わえなかったものであり、今のところ後悔は一切ありません。

自己とは常に変化し続けるものであり、「以前の自分」や「過去の役割」にいつまでも縛られる必要はありません。今の自分の内側から新たな方向性が示されているのであれば、過去に馴染んだ自分像や肩書、関係性などを手放すことも自然な流れです。

それでも、「再出発」には独特の怖さがあります。それはまるで、“古い自分の死”に向き合うような体験だからです。慣れ親しんだアイデンティティ、予測可能だった日々――たとえそれが満たされないものであっても――を失うことは、私たちにとってとても大きな不安を伴います。そのため、私たちはしばしば変化を避け、現状にとどまるための理由を探してしまうのです。

【哲人】変化を起こすということは、それ自体が「死」を意味します。どれほど現状に不満があっても、人はなかなか死を選べません。底知れぬ闇の中に飛び込むことなど、容易ではないのです。

だからこそ、人は変わろうとせず、どれだけつらい状況でも「今のままでも大丈夫」と思いたくなる。そして、「このままでいい」と思わせてくれる材料を探し続ける人生になってしまうのです。

岸見一郎|『幸せになる勇気』

しかし、変化とは未来のどこかで起こる可能性ではなく、「常に今この瞬間にも起こっている現実」でもあります。再出発への恐れは、「自分は不変の存在である」という幻想に基づいていますが、実際には私たちは日々、瞬間ごとに少しずつ変化しているのです。

私自身も、大学生として将来に不安を抱えていた頃や、成果だけを追い求めて働いていた頃と、今の自分とでは、まったく違う“私”として存在していると感じます。あの頃の自分も確かに必要な通過点でしたが、そこから内面や環境の変化を経て、今の私が育まれてきたのです。

つまり私たちは、毎日少しずつ“新しい自分”へと生まれ変わっているとも言えます。新しい経験を受け入れ、新たな気づきを得て、次の選択をしていく――その繰り返しによって、私たちは絶えず変化し続けているのです。この「なるプロセス」に自覚的に関わることで、“再出発”もまた自然な進化の一部だと感じられるようになります。

何かをやり直したり、大きな方向転換を選んだりすることは、「失敗」や「一貫性の欠如」を意味するものではありません。それはむしろ、「今の自分の声に誠実に耳を傾けた結果」であり、「変化した価値観や欲求に応じて、人生の方向性を更新する勇気を持てた証」でもあります。

脱皮できない蛇は滅びる。その意見を取り替えていくことを妨げられた精神たちも同様であり、それは精神ではなくなる。

フリードリヒ・ニーチェ

「今ここ」に生きる

もし、道に迷い、失望し、ためらい、弱さを感じたなら、自分自身に戻りなさい。ありのままに。今、この瞬間に。そうすれば、きっと自分を見出すだろう。泥水の中にあっても、美しく、力強く咲き誇る蓮の花のように。

江本勝

私たちの本当の強さ、輝き、美しさ、そして「本来の自分らしさ」は、過去の苦しみ(いわば「泥だらけの池」)や未来への不安から解放され、「今この瞬間」に意識を向けることで最も鮮やかに現れます。「今」に集中することは、現実逃避でも、自分自身から逃げることでもありません。それはむしろ、自分自身と深く向き合い、自己同一性(セルフ・アイデンティティ)を能動的に築いていく、最も力強く直接的な方法のひとつです。

前のセクションでも触れたように、多くの人が過去のトラウマや後悔、失敗体験を心の奥に抱えたまま生きています。そして、その過去の出来事が今の自分を定義してしまっているかのように感じてしまいがちです。しかし、過去を変えることはできなくても、その影響力をどう扱うかは、今この瞬間の選択次第です。

本当のところ、「アイデンティティは、過去の出来事によって完全に決められているわけではありません」。

心の傷(他人から受けたもの、自分の過ちによるもの)にとらわれ、「すべてには原因がある」と因果関係に縛られた人生観に身を置いてしまうのは簡単なことです。でも、私たちはただの生き物ではありません。私たちには、現実を変える力のある「意志」と「意識」があるのです。

つまり、私たちには「今ここ」に生きるという選択肢があるのです。その選択を通じて、どんな人間になっていきたいかを、一瞬一瞬で自分の意思で決めることができるのです。

今こそ、自分に問いかけてみてください。変えることのできない過去に力を与えるか、それとも、今できることに意識を向けるか。

人生の始まりはそんなに幸せじゃないかも知れないが、まだ決まったわけではない。残りの人生は君が選ぶんだよ。

予言のおばば|『カンフー・パンダ2』

「今ここ」に意識を向けるための実践方法:

- マインドフルな気づき

今の思考・感情・身体感覚に対して、すぐにジャッジしたり執着したりせず、ただ静かに観察すること。雲が空を流れるように、それらを「通過するもの」として受け止めることが、自分を深く理解する土壌になります。 - 五感をフルに使って今を感じる

日々の中で、美しさや心地よさを丁寧に味わいましょう。食事の味、服の肌触り、手に触れる物の質感、身の回りの音、光と影の変化、色や形の調和……「感じる」ことに時間を割くと、今この瞬間が豊かになります。 - 一つのことに集中する(シングルタスク)

現代社会ではマルチタスクが称賛されがちですが、それは自己理解を深めるうえでは逆効果です。作業中、会話中、家事中など、どんな時でも「今やっている一つのこと」に意識を向けましょう。心が他のことに引っ張られそうになっても、そっと戻してくる練習です。 - 人との会話では「本気で聴く」

相手が話しているとき、自分の返答を考える前に、その人の気持ちや経験を本気で受け止めようとする姿勢が大切です。それによって、より深いつながりが生まれるだけでなく、自分自身の内面(思い込みや価値観)に気づくきっかけにもなります。 - 今の自分の状態を受け入れる

今この瞬間に感じているもの――喜び、不安、落ち着き、モヤモヤ――を否定せず、変えようともせず、そのまま受け入れてみてください。無理にポジティブにしなくてもよいのです。ただそこにある感情を許すことで、心が自然に整っていきます。

私たちが成長していく過程で、過去に抱いていた「自分像」や、そのときの価値観に基づいて下した選択が、今になって違和感として感じられることもあります。でも、それは失敗ではありません。むしろ、それこそが「成長の証」です。

過去から学びつつ、「今の自分」に正直な選択をしていきましょう。自分自身との関係は、常に「今」によって形作られています。

これまでの人生になにがあったとしても、今後の人生をどう生きるかについて何の影響もない。自分の人生を決めるのは、「いま、ここ」に生きるあなたなのだ。

岸見一郎

主体性を発揮する

自分が本当に何者かを示すのは、持っている能力ではなく、自分がどのような選択をするかということなんじゃよ。

J・K・ローリング

私たちの生まれ持った才能や、学んできたスキル、内に秘めた能力が人生に影響を与えることは確かです。しかし、それ以上に、私たちが日々の一瞬一瞬において下す「選択」こそが、本当の意味でその人の人格や価値観、そしてアイデンティティの方向性を明らかにしていきます。

つまり、「できること」ではなく、「何を選ぶか」が、その人の生き方を形づくるのです。

たとえば、高い感情知性(EQ)を持っている人がいたとしましょう。その人は、その能力を使って他者と深くつながり、癒すこともできるし、逆に人を巧みに操るために使うこともできる。能力そのものは中立的であり、それをどう使うかという「選択」が、その人の在り方を決定づけます。

主体性を発揮するということは、以下の2つの姿勢を伴います:

- 人間には意識的に選択する力が本質的に備わっていると認めること

- その選択の結果に、たとえ思い通りにいかなかったとしても、自ら責任を持つこと

この考え方は、日々のささいな判断から、人生を左右するような重大な決断まで、すべてに通じます。

たとえば、困難な会話の中で、怒りを爆発させるか、それとも一瞬立ち止まり共感を示すか。

大切な目標に対して、先延ばしするか、それとも今日ほんの一歩でも動くか。

多くの人に好かれる道ではなく、自分に正直な道を選ぶか、それとも無難な道に従うか。

どんなに小さく見える選択も、未来の自分をかたちづくる一筆となります。

自分の意思で選ぶことをやめてしまい、「周囲のせいだ」「状況が悪いからだ」と責任を外に押し付けたり、「どうせ何も変わらない」と無力感に流されたりするなら、私たちはただ人生の波に流されるだけの存在になってしまいます。

たとえば、やりがいを感じない仕事を、ただ「仕方ない」と受け入れて文句を言いながら続けているとしましょう。新しい選択肢を模索したり、何かを変えようと行動したりしない限り、キャリアの方向性は雇い主の都合で決まっていきます。仕事量も、成長の機会も、未来も、他人によって決められていくのです。そして不満を言えば言うほど、「外部に支配される人」という自己イメージが強化されてしまいます。

それは、本当に望む生き方でしょうか?

誰もが心に光と闇を持っている。どの道を選ぶかだ。それが人を決める。

J・K・ローリング

精神科医ヴィクトール・フランクルは、自身の著書『夜と霧』の中で、ナチスの強制収容所での体験を語っています。そこでは、人々は名前さえ奪われ、あらゆる自由と尊厳を失っていました。しかし、同じ極限状況の中でも、人々の反応はさまざまでした。

ある人たちは、自分が生き残ることだけに集中し、他者のパンを盗んだり、列に割り込んだり、看守に取り入るために仲間を裏切ることもありました。一方で、自らのパンを分け与え、死にゆく仲間に寄り添い、記憶や芸術、哲学によって内なる命を守り抜いた人々もいました。極限の中でも「内なる光」を手放さなかったのです。

こうした人たちが特別に道徳的に優れていたのかというと、必ずしもそうではありません。フランクルによれば、強制収容所という過酷な状況は、人間の中にある「底知れぬ悪」と「驚くべき善」をあぶり出す鏡のようなものだったのです。

何がその違いを生んだのか。それは、「どう応答するか」という個人の選択でした。外部の自由がすべて奪われても、「どんな姿勢で臨むか」「どう考えるか」という内なる自由は、誰にも奪えなかったのです。

強制収容所において、仲間が“豚のように”ふるまうのを見たこともあれば、“聖人のように”ふるまうのを見たこともある。どちらの可能性も、人間の中にある。そして、どちらが実現するかは、状況ではなく“選択”にかかっている。

ヴィクトール・フランクル

関連投稿:生きる意味の本|人生の問いに答えるおすすめの9冊

たとえ過去にどれほど過ちを犯した人でも、そこから変わる力を持っています。その証拠が、「Dr. J.」という人物です。彼は戦時中、ナチスの安楽死計画に深く関与し、無数の命を奪った人物でした。しかし戦後、ロシアで囚われの身となった彼は、深い内省と変容を遂げ、看病や励ましによって周囲の囚人たちを支え、ついには高い倫理性を持った人間としてがんで亡くなったのです。

このように、どんなに根深い過去やアイデンティティも、意識的な選択と内なる方向転換によって再定義することが可能です。

Dr. J. のことをお話ししましょう。私は人生で一度だけ“メフィストフェレス的な存在”と呼ぶにふさわしい人物に出会いました。それが彼でした。彼は“シュタインホフの大量殺人者”と呼ばれていました。ナチスによる安楽死計画が始まったとき、彼はその中枢にいて、精神疾患の患者を一人たりともガス室から逃さないようにと狂信的な熱意をもって臨んでいたのです。