子どもの頃の日曜日のことを、今でもはっきり覚えています。

保守的なカトリック共同体の中で育ち、日曜日の流れはいつも決まっていました。

きちんとした服を着て、ミサに行き、立つように言われたら立ち、ひざまずくように言われたらひざまずく。意味もよく分からないまま覚えた祈りを、何度も繰り返す。

そこには、完璧に整った秩序がありました。

疑問があればカテキズムに答えがあり、問題があれば対応する祈りが用意されている。

神はどこか「宇宙規模の自動販売機」のように語られていた気がします。

正しい硬貨――秘跡、従順さ、出席――を入れれば、救い、祝福、平安が出てくる、という具合です。

けれども、成長するにつれて、儀式の下にある空虚さを感じずにはいられなくなりました。

周囲を見渡すと、「信心深い」とされる人たちが、教会の駐車場では平気で外部の人を中傷していたり、司祭が人の苦しみよりも教区の事務手続きに心を砕いているように見えたりする。

どこか、皆が人生を半分眠ったまま演じている舞台のように感じられました。

転機は、その共同体の外に出たときに訪れました。

「関わると危ない」と言われていた人たち――非カトリックの人々、異なる地域や文化を持つ人々――と出会い始めたのです。

皮肉なことに、彼らの多くは、私の「正しい隣人たち」よりも、はるかに成熟し、思いやりに満ちていました。

同時に、人生の「大きな問い」への関心も強まっていきました。

生きる意味とは何か。

なぜ苦しみがあるのか。

そもそも、ここにいる理由は何なのか。

子どもの頃に慣れ親しんだ「チェックリスト型の宗教」は、急に小さく感じられました。

何か本物が必要だ、そう感じるようになったのです。

そこから、哲学――とりわけ実存主義の探求が始まりました。

学びを深める中で、実存主義には多くの誤解があることにも気づきました。

最近目にしたある掲示板では、こんな疑問が投げかけられていました。

「キリスト教実存主義が分からない。聖書にはすべての答えが書いてあるはずだ。

なぜ存在するのか(神が創造した)、何をすべきか(戒めに従う)、どこへ行くのか(天国か地獄)。

それなのに、なぜ話をややこしくするのか?」

一見すると、もっともな意見に聞こえます。

信仰が単なるチェックリストであるなら、葛藤など不要かもしれません。

けれども、「求道者」――世界の苦しみや、人生の不条理さ、人間の複雑さを直視してしまった人にとって、チェックリストだけでは足りません。

神について「知る」だけではなく、「触れたい」と願ってしまう。

痛みを説明してくれる体系ではなく、共に耐えてくれる〈臨在〉を求めてしまう。

もし、礼拝堂の椅子に座りながら孤独を感じたことがあったり、疑いを抱いたことで、「信仰が足りない人間だ」と思わされた経験があったりするなら、おそらく私たちは同じ場所に立っている仲間なのだと思います。

この文章では、キリスト教実存主義について、自分なりの視点を共有していきます。

それは異端ではなく、神は「外側」にある心地よい理論の中ではなく、「内側」――人の心の深みで出会われる、という信念だと考えています。

記事の要約

- キリスト教実存主義は、神を規則の集合や祝福の自動販売機としてではなく、主観的に「体験される関係」として捉えます。

- 不確かさを嫌う伝統的ドグマとは異なり、疑いや不安を、目覚めて生きている徴として肯定的に見ます。

- 論理だけでは神には届きません。神的なものへ至るには、深淵へ身を投じるような「信仰の飛躍」が必要になります。

- 真の信仰とは、正しく信じること以上に、世界が不条理に見える中でも、無条件に愛を選び続けることです。

キリスト教実存主義とは何か?

一言で言えば、キリスト教実存主義とは、客観的な教義よりも、神との主観的な関係を重視する神学的・哲学的な立場です。

信仰とは、規則に同意する知的作業ではなく、不確かな世界の中で神に従うという、きわめて個人的な選択だと考えます。

では、この考え方はどこから生まれたのでしょうか。

19世紀、ヘーゲルやカントといった哲学者たちは、神や宇宙を説明する巨大な論理体系を築こうとしていました。

歴史や存在は、まるで数学の方程式のように扱われていたのです。

そこに現れたのが、デンマークの哲学者セーレン・キェルケゴールでした。

実存主義の創始者とされる彼は、こう言ったかのようです。

「それは美しい理論かもしれない。でも、不安なとき、喪失の中にいるとき、死に直面するときに、何の助けになるのか?」

この問題意識から生まれたのが、「主体性(Subjectivity)」という考え方です。

と言っても、真理は相対的だとか、事実は好きに作れる、という意味ではありません。

キェルケゴールが言いたかったのは、霊的な真理は「生きることを通して初めて真理になる」ということでした。

たとえば、パリの地図を思い浮かべてみてください。

通りの名前や歴史を完璧に暗記することはできます。

それは客観的な知識です。

けれども、実際に石畳を歩き、パンの香りを嗅ぎ、雨に濡れる体験とは、まったく別物です。

キェルケゴール、そして後のガブリエル・マルセル、ポール・ティリッヒ、ジョン・マッカリーらが語ったキリスト教実存主義は、聖書を「暗記すべき地図」ではなく、「歩むべき道」として捉えます。

理解されるものではなく、個人的に生きられ、体験されるものとして。

キリスト教的 実存主義哲学者

キリスト教実存主義の起源

「キリスト教実存主義」という呼び名自体は比較的新しいものですが、その思想の芽は、実は何世紀も前から存在していました。

たとえば『伝道の書』です。

「空の空、空の空、いっさいは空である」という有名な言葉が示すように、この書は人生の不条理さを決して美化しません。努力も知恵も、結局は虚しく感じられる――その感覚を、真正面から見つめています。

アウグスティヌスの言葉にも、同じ響きがあります。

「私たちの心は、あなた(神)のうちに安らぐまで安らぎを得ない。」

この「落ち着かなさ」こそ、実存主義の核心にある感覚だと言えるでしょう。

一見すると対極にあるように思えるトマス・アクィナスの体系神学にも、興味深い共通点が見られます。

彼は、神の存在を前提として受け入れるのではなく、理性と経験を通して確かめようとしました(いわゆる「五つの道」)。

この「自分自身で納得する必要がある」という姿勢は、ある意味で実存的な跳躍を求めているとも言えます。

文学の世界に目を向ければ、ドストエフスキーの小説が思い浮かびます。

『罪と罰』のラスコーリニコフをはじめ、彼の作品に登場する人物たちは、自由、罪責感、そして贖いのための苦しみに引き裂かれています。

信仰は、決して安全な避難所ではなく、深い葛藤の只中で問われるものとして描かれます。

さらに、宗教的神秘主義の伝統も忘れることはできません。

マイスター・エックハルト、十字架のヨハネ、『不可知の雲』の無名の著者たち。

彼らは、言葉や概念では捉えきれない神との出会いを語りました。

神学者ポール・ティリッヒが語った「神を超えた神」という表現も、この流れの中にあります。

人はしばしば、神を空の上に住む「存在者」、宇宙を管理する超越的な存在として偶像化してしまう。

しかし、本来の神とは、すべての存在を成り立たせている根拠――「存在の根底」そのものだ、というわけです。

こうして見ると、キリスト教実存主義は、突然生まれた異端的思想ではなく、キリスト教の内側で脈々と流れてきた問いの系譜だと分かります。

キリスト教実存主義と無神論的実存主義の違い

では、サルトルやカミュに代表される無神論的実存主義と、キリスト教実存主義は、どこが異なるのでしょうか。

(ここでは便宜的に、同じ問いを扱ったという意味でカミュも含めています。)

実は、出発点はよく似ています。

人は自由であり、そして人生はしばしば不条理だ、という認識です。

正直に世界を見渡せば、意味の分からない苦しみがあふれています。

全能の神や宇宙的秩序があるのなら、なぜこんな世界が存在するのか――その問いを避けることはできません。

キリスト教実存主義者も、無神論的実存主義者も、この現実から目を背けません。

社会が用意する「簡単な答え」を拒否する点では、両者は同じ立場に立っています。

違いが現れるのは、その先――「深淵」にどう応答するか、というところです。

「意味」はどこから来るのか

- 無神論的実存主義の場合

宇宙には本来的な意味はなく、人は根本的に孤独だと考えます。

価値や意味は、ゼロから自分で創り出すしかありません。

サルトルの有名な言葉が、この立場を端的に表しています。

「人間は、自由の刑に処されている。なぜなら、ひとたび世に放り出されれば、行うことすべてに責任を問われるからだ。」

- キリスト教実存主義の場合

人は自由でありながら、完全に一人きりではありません。

意味は自作されるものではなく、有限な人間には理解し尽くせない「無限なるもの」との関係の中で、少しずつ見いだされていくものだと考えます。

「不安」をどう捉えるか

- 無神論的実存主義の場合

不安とは、自由のめまいです。

すべてに自分で責任を負わなければならないと気づいたときに生じます。

言い訳や責任転嫁――「上司に言われたから」「社会がそうだから」といった説明は、自己欺瞞(悪い信仰/ bad faith)だとされます。

- キリスト教実存主義の場合

不安は、有限な身体と、無限を希求する魂との緊張から生まれます。

死すべき存在でありながら、永遠を求めてしまう。

この二重性ゆえに、人は「二つの世界の市民」として生きることになり、不安を抱えます。

疑いを経験したことがない「信仰者」は、本当の信仰者とは言えない。

トマス・マートン

| 特徴 | 伝統的キリスト教 | 無神論的実存主義 | キリスト教実存主義 |

| 意味の源泉 | 教会や聖書といった外的権威 | 自己創造 | 神との関係の中で発見されるもの |

| 疑いの扱い | 克服すべき弱さ、あるいは罪 | 神なき世界の自然な帰結 | 不可欠なもの。疑いなしに信仰は成り立たない |

| 目指すもの | 確実性、従順、天国 | 本来性と自由 | 神の前での本来性。神が意図した「自己」になること |

| 象徴的な言葉 | 「規則に従え」 | 「人間は独りだ」 | 「知られている。だが、跳躍は自ら選ばねばならない」 |

キリスト教実存主義・無神論的実存主義

キリスト教実存主義の核心:「信仰の飛躍」

もし神が、教科書で証明できる「事実」ではないとしたら、

人はどうやって神にたどり着くのでしょうか。

この問いに対して、キェルケゴールが提示した答えがあります。

それが、キリスト教実存主義の中心概念となった「信仰の飛躍」(leap of faith)です。

理性は、崖の縁まで連れて行ってくれます。

宇宙が広大であること、人間が意味を渇望する存在であること、

そして「何か」が存在するかもしれない、というところまでは示してくれる。

けれども、向こう岸へ渡る橋を架けることはできません。

人と神との間には、「客観的な不確かさ」という裂け目があります。

そこを越えるために、歩くという選択肢はありません。

残されているのは、跳ぶことだけです。

道が分かれる地点において、知識は一旦脇に置かれる。客観的には不確実性しかない。だが、その不確実性を抱えながら無限の情熱をもって飛び込むこと――そこにこそ真理がある。

セーレン・キルケゴール

「信仰の騎士」という存在

キェルケゴールは、自身の思想を説明するために、旧約聖書のアブラハムとイサクの物語を取り上げました。

神はアブラハムに、息子イサクを捧げるよう命じます。

それは、倫理的にも、感情的にも、到底受け入れがたい命令でした。

しかも、以前に神が与えた約束――

アブラハムが多くの民の父となり、その子孫が星の数ほどになる、という約束――と真っ向から矛盾しています。

これらのことの後で、神はアブラハムを試された。

神が、「アブラハムよ」と呼びかけ、彼が、「はい」と答えると、神は命じられた。

「あなたの息子、あなたの愛する独り子イサクを連れて、モリヤの地に行きなさい。わたしが命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす献げ物としてささげなさい。」創世記 22:1-2

理性的に考えれば、「こんな命令には従えない」と判断するのが自然です。

それでもアブラハムは、理由を求めることなく、神の言葉に従いました。

それは狂気でも、残酷さでもありません。

自分の倫理観や理解よりも、神を信頼したという選択でした。

人間の理性では説明できないかたちで、

イサクは必ず返される――アブラハムはそう信じたのです。

キェルケゴールは、この姿を「信仰の騎士」(Knight of Faith)と呼びました。

それは、不確かさという水の中に身を置き、

理性のすべてが「溺れる」と告げていても、浮かび続ける力のことです。

「獅子の頭から跳ぶ」

アブラハムの物語が少し重く感じられるなら、

もっと個人的な例を一つ挙げてみます。

十代の頃、哲学の知識はほとんどありませんでしたが、冒険への憧れだけは強くありました。

その頃、映画『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』を通して、初めて「信仰の飛躍」という感覚に触れました。

物語の終盤、今でも忘れられない場面があります。

主人公のインディが、巨大な裂け目の前に立たされる場面です。

進むためには「信仰の一歩」を踏み出せ、と告げられます。

下を見下ろすと、そこには橋も、ロープもありません。

ただ、底の見えない深淵が広がっているだけです。

けれども背後では、父が瀕死の状態にあります。

選択の余地はありません。

インディは目を閉じ、胸に手を当て、深淵へと足を踏み出します。

その瞬間――足は、見えなかった橋に触れます。

あの場面は、キリスト教実存主義の体験を、これ以上なく的確に可視化しているように思えます。

橋が「見えたから」踏み出したのではありません。

見えなくても、そこにあると信じたから、跳んだのです。

「死に至る病」

キェルケゴールによれば、人は自由です。

信仰の飛躍を選ぶこともできるし、拒むこともできます。

後者を選んだとき、人は「死に至る病」に陥ると彼は述べました。

それは単なる悲しみではなく、「絶望」と呼ばれる状態です。

絶望とは、「自分自身であること」を拒否することです。

光へと続く道が見えているにもかかわらず、

変化を恐れて、安全な洞窟に留まり続けること。

言い換えれば、真理を知りながら、それを生きようとしないことです。

より意味のある生の可能性を垣間見ながら、

確実性への執着ゆえに動けなくなってしまう。

それ自体が、一つの悲劇だと言えます。

私はこの状態を、少し皮肉を込めてこんな風に呼ぶことがあります。

「見たにもかかわらず、信じなかった者たちに災いあれ。」

人生の三つの段階

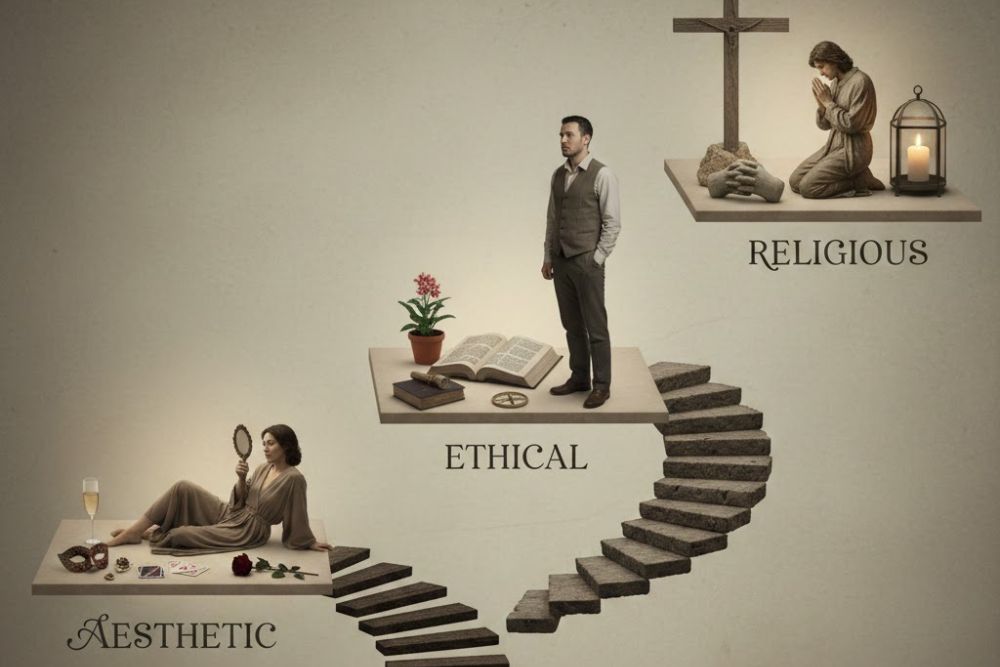

「信仰の飛躍」は、衝動的に行われる無謀な選択ではありません。

それは、キェルケゴールが描いた「人生の三つの段階」を経た末に訪れる、最終的な決断です。

人は誰しも、主にこの三つの段階のいずれかを生きています。

ただし、次の段階へ自然に移行することはありません。

そこには常に、意識的で、情熱を伴った選択が必要になります。

- 🎭 美的段階(Aesthetic)

最初の段階は、快楽や刺激、目の前の満足を中心に生きるあり方です。

新しさを求め、感覚的な喜びを追いかけ、その瞬間その瞬間を生きる。

束縛や責任はできるだけ避けたい。

この段階で最も避けられるものは退屈です。

人生の価値は「どれだけ楽しめたか」で測られます。

けれども、やがて必ず限界が訪れます。

深い意味が欠けているため、楽しさの裏側に虚しさが忍び寄り、

人は再び、あの「死に至る病」――絶望に直面することになります。

- 🏛️ 倫理的段階(Ethical)

次に現れるのが、倫理的段階です。

ここでは、人は普遍的な道徳や責任を引き受け、

社会、家族、そして自分自身に対して誠実に生きようとします。

良き市民、献身的な専門職、信頼される人間。

一貫した価値観を持ち、理性的に行動する自己が形成されます。

ただし、この段階にも限界があります。

理性や普遍的な義務だけでは、神の個人的な呼びかけ――

時に矛盾し、説明不可能な要求に応えることができません。

罪の現実や人間の有限性に直面したとき、

倫理的に正しく生きようとする人ほど、新たな絶望に突き当たることもあります。

- ✨ 宗教的段階(Religious)

最後の段階が、宗教的段階です。

ここに立つためには、倫理の重要性を否定するのではなく、

その限界を認めたうえで、「信仰の飛躍」を選ぶ必要があります。

理性や証明ではなく、

無限に向かう主観的な情熱と、絶対者(神)との直接的な関係に身を委ねる選択です。

ここでは、「倫理の目的論的停止」が起こります。

以前に述べた不条理や客観的不確かさを、そのまま抱きしめることになる。

この逆説の中でこそ、人は本当の自己に出会い、

絶望を乗り越える可能性を見いだす――キェルケゴールはそう考えました。

キリスト教実存主義者としての個人的体験

自分自身について言えば、キリスト教実存主義者だと考えています。

ただし、いくつかのニュアンスを含んだ意味で、です。

キリスト教の共同体で育ちましたが、時間とともに、

仏教、禅、道教といった東洋思想の影響も、自然と生活態度の中に溶け込んでいきました。

伝統的なキリスト教の立場から見れば、矛盾しているように聞こえるかもしれません。

それでも、自分にとっては、それが無限なるものに触れるための、最も正直な在り方に感じられます。

偶像の死

狂信者が持っているのは信仰ではなく「信念」である。信仰とは手放すことであり、信頼することである。一方、信念とはしがみつくことだ。

ヤン・マーテル『パイの物語』

ニーチェはかつて、「神は死んだ」と語りました。

この言葉に、多くのキリスト教徒が反射的な拒否感を覚えるのも無理はありません。

虚無主義や反キリスト教の宣言として受け取られてきたからです。

けれども、この言葉には、見過ごせない真実が含まれているように思えます。

時に、神は死ななければならない。

ここで死ぬべき「神」とは、

文化や価値観を投影して作り上げた、硬直した偶像です。

空の上に座り、規則を管理する、西洋的で擬人化された神。

その神が死ななければ、

真の神――究極の実在――は、心の中で生まれ変わることができません。

西洋では、神はしばしば厳格な「父」のイメージで語られます。

排他的で、規則に厳しく、

「内と外」を分け、異なる信仰や思想を簡単に断罪する神。

個人的には、そうしたイメージには、どうしても息苦しさを感じます。

信じているのは、母性的でもある神です。

雲の上から裁く存在ではなく、

この世界に降りてきて、人と共に苦しむ神。

沈黙する神

その神の姿は、遠藤周作の小説『沈黙』に描かれています。

マーティン・スコセッシ監督による映画版で、この物語を知った人も多いかもしれません。

17世紀の日本を舞台に、イエズス会士ロドリゴが宣教に訪れます。

彼が思い描いていたのは、力と栄光をもって迫害者を打ち倒す神でした。

しかし、神は何もしません。

沈黙したままです。

信徒たちは、理由も分からぬまま死んでいきます。

物語のクライマックスで、ロドリゴは踏み絵を踏むことを迫られます。

踏めば、日本の農民たちは拷問から解放される。

彼は、裁きの声を覚悟します。

けれども、聞こえてきたのは、別の言葉でした。

「踏め。

私は踏まれるために、この世に生まれた。

人々の苦しみを分かち合うために、十字架を背負ったのだ。」

これこそが、キリスト教実存主義の神だと思います。

遠く離れた裁き主ではなく、

人間の破れを引き受けて共にいる、苦しむ同伴者。

自らの正しさを証明することに関心があるのではなく、

人間の苦しみを和らげることを選ぶ存在。

人を「支配すべき対象」として扱う『我とそれ』(I–It)の関係ではなく、

深い出会いが生まれる『我と汝』(I–Thou)の関係を生きる神。

そして、中道を歩み、

その関係の中で――驚くべきことに――変えられることすら厭わない神です。

本当に他者を理解しようとするなら、自分がその理解によって変わるかもしれない。そして私たちは皆、変化を恐れている。だから、他者を理解しようとすることは容易ではない。

カール・ロジャーズ

キリスト教実存主義

ラベルを超えて

少し奇妙に聞こえるかもしれませんが、私はしばしば、次のような問いを自分に投げかけることがあります。

サルトルのような世俗的実存主義者たちは、本当に「神」を信じていなかったのでしょうか。

それとも彼らが拒んだのは、宗教によって提示されてきた特定の「神像」だったのではないでしょうか。

たとえば、シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、次のように述べています。

「私は『無限』を理解することはできない。しかし『有限』を受け入れることもできない。私の人生という冒険は、終わりなく続いてほしいのだ。」

また、アルベール・カミュは、次の言葉を残しています。

「真冬のただ中で、私は自分の内に、決して滅びることのない夏があることを知った。それが私を幸福にした。どれほど世界が私を押しつぶそうとしても、私の内には、それに抗って押し返す、より強く、より良い何かがあるということだからだ。」

これらの言葉について、私なりに感じることがあるとすれば、それは次の点です。

彼らはそれぞれの仕方で、「無限なるもの」への憧れを語っていたのではないか、ということです。

神という言葉を用いずとも、人間の内にある〈超越への志向〉、あるいは〈意味への渇き〉に、確かに触れているように思われます。

実際、私はこう考えています。

カミュの描いた『シーシュポス』——岩が再び転がり落ちると知りながら、それでも押し続ける存在は、壊れた世界を引き受けながら生き続ける「聖なる人間性」の一つの象徴なのではないでしょうか。

このように考えていると、ユダヤ系実存思想家マルティン・ブーバーの言葉が思い起こされます。

「屋根裏部屋の窓から世界を見つめる無神論者の方が、自分自身の誤った神像に囚われている信者よりも、神に近いことがある。」

結局のところ、「キリスト教徒」「実存主義者」「仏教徒」といったラベルは、月を指し示す指にすぎません。

それ自体が「月」なのではありません。

目指すべきなのは、正しいラベルを身にまとうことではなく、

真理そのものに触れることです。

そして、私自身の人生や、東洋思想との出会いを通して学んだことがあるとすれば、

真理は必ずしも論理によって把握されるものではない、ということです。

むしろ、ときに最も深い理解は、沈黙のうちに、真理と共に「在る」ことから生まれるのではないでしょうか。

私が誤っていると納得させてくれる人がいるのなら、喜んで変わろう。

私が求めているのは「真理」であり、真理によって傷つく者などいない。

だが、欺瞞と無知にとどまり続ける者は、自らを傷つける。マルクス・アウレリウス

キリスト教的実存主義は、どのように生きられるのか

沈黙の中で真理に触れることと、混沌とした現実世界の中でそれを生きることは、同じではありません。

ここで、次の問いが自然と浮かび上がってきます。

では、私たちは実際に、どのように生きればよいのでしょうか。

恵みの不条理性

私自身は、その手がかりを、聖書に語られる一つの印象的な物語——

**「ぶどう園の労働者のたとえ」**の中に見出しています。

天の国は次のようにたとえられる。ある家の主人が、ぶどう園で働く労働者を雇うために、夜明けに出かけて行った。 主人は、一日につき一デナリオンの約束で、労働者をぶどう園に送った。

また、九時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、 『あなたたちもぶどう園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう』と言った。 それで、その人たちは出かけて行った。

主人は、十二時ごろと三時ごろにまた出て行き、同じようにした。

五時ごろにも行ってみると、ほかの人々が立っていたので、『なぜ、何もしないで一日中ここに立っているのか』と尋ねると、 彼らは、『だれも雇ってくれないのです』と言った。

主人は彼らに、『あなたたちもぶどう園に行きなさい』と言った。

夕方になって、ぶどう園の主人は監督に、『労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて、最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさい』と言った。

そこで、五時ごろに雇われた人たちが来て、一デナリオンずつ受け取った。 最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし、彼らも一デナリオンずつであった。

それで、受け取ると、主人に不平を言った。 『最後に来たこの連中は、一時間しか働きませんでした。まる一日、暑い中を辛抱して働いたわたしたちと、この連中とを同じ扱いにするとは。』

主人はその一人に答えた。

『友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたはわたしと一デナリオンの約束をしたではないか。 自分の分を受け取って帰りなさい。わたしはこの最後の者にも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。 自分のものを自分のしたいようにしては、いけないか。それとも、わたしの気前のよさをねたむのか。』

このたとえ話を、一般的な常識に基づいて読むならば、非常に不公平に感じられるでしょう。

朝早くから働いた人々が不満を抱くのは、もっともなことです。

「多く働いた者が、多く報われる」——それは、ごく自然な感覚だからです。

しかし、ぶどう園の主人は、その「常識」を正面から否定します。

彼はこう言います。

「自分のものを、自分のしたいようにしてはいけないのか。」

この逆説的な姿勢こそ、私が考える**「恵みの不条理性」**です。

キリスト教的実存主義において、人生とは「良い行い」を積み上げる競争ではありません。

規則を守り、成果を出し、その見返りとして報酬を得る——

そうした取引の構造そのものが、ここでは問い直されます。

重要なのは、努力によって価値を獲得することではなく、

愛が最初から与えられているという現実を受け入れることです。

それが理性にとって理解しがたいものであったとしても、です。

行為としての信仰

信仰も、それと同様に、行いを伴わなければ、それだけでは死んだものである。

ヤコブ 2:17

もっとも、「受け入れる」とは、何もしないことを意味しません。

たとえ話の中で、十一時に雇われた労働者たちも、実際にぶどう園へと向かいました。

彼らは単に主人の存在を信じただけではなく、その呼びかけに応答し、行動しました。

この点において、私は次のように考えています。

「信仰の跳躍」は、「愛の歩み」へとつながっていかなければならないのです。

それは、報酬を期待して愛することではありません。

(なぜなら、報酬は誰に対しても同じだからです。)

そうではなく、愛することが、その人自身のあり方だから選ばれる行為です。

評価を得るための奉仕ではなく、

「今・ここ」において、よりよい現実を具体的に生きるための実践。

規則よりも関係性を、正しさよりも思いやりを優先するという、日々の選択です。

神の国は、見える形では来ない。『ここにある』『あそこにある』と言えるものでもない。実に、神の国はあなたがたの間にあるのだ。

ルカ17:20-21

「普遍的なぶどう園」

「ぶどう園」からの呼びかけを聞くために、特定の宗教的資格は必要ありません。

- キリスト教では、それを聖霊の導きと呼びます。

- 仏教では、それを仏性——すべての存在に内在する覚りの可能性——と表現します。

- ヒンドゥー教では、それはアートマン、内なる神的本質と呼ばれます。

- 儒家の思想家・孟子は、「人之初、性本善」と述べ、人間に本来的な徳の芽があることを説きました。

呼び名は異なっていても、指し示されている体験は共通しています。

それは、胸の奥に生じる、静かで確かな促しです。

見知らぬ人を助けたいと思う気持ち、

赦すことを選びたくなる瞬間、

沈黙する方が楽なときに、あえて真実を語ろうとする衝動。

何の見返りも期待せずに戦地へ赴く医師も、

世界の苦しみに静かに寄り添う修行者も、

その意味で、同じ「ぶどう園」に立っています。

彼らは皆、どのラベルを名乗るかに関係なく、

愛という究極的な現実に応答しているのです。

ブーバーは、次のように表現しています。

「二人の人間が、真に人間的に関わり合うとき、

神とは、その間を走る電流のようなものである。」

——それが、私の考える「キリスト教的実存主義の生き方」です。

よくある質問

キリスト教実存主義の中心的な考えは?

要点を挙げると、以下のようになります。

- 主観性(Subjectivity)

真理は、単に知識として理解されるものではなく、実際に「生きられる」ものでなければなりません。暗記された教義ではなく、体験され、引き受けられる真理が重視されます。 - 信仰の跳躍(Leap of Faith)

神は論理や証明によって完全に把握できる対象ではありません。最終的には、情熱と決断をもって「選び取られる」ものです。 - 不安(Angst)

不安は罪ではありません。それは、人間が自由な存在であるがゆえに生じる、自然な「めまい」のようなものです。 - 本来性(Authenticity)

最大の問題は、キルケゴールが「死に至る病」と呼んだ状態——

すなわち、群衆に同調することで、自分自身として生きることを放棄してしまうことです。

神(あるいは究極的な現実)の前で、自分自身として生きることが求められます。

聖書的ではないのでは?

私自身の理解では、決してそうではありません。

たしかに、宗教的伝統や慣習に対して問いを投げかける側面はありますが、その根はむしろ聖書の中に深く張られています。

たとえば、『伝道の書』は、その冒頭からして強烈に実存的です。

「空の空、すべては空である」という言葉は、人生の不条理と虚無を正面から見据えています。

また、ヨブの嘆き、疑いを抱いた弟子トマスの姿、

そしてパウロが語る「十字架の愚かさ」(コリントの信徒への手紙一)も、

いずれも、安易な信仰ではなく、苦悩と疑問を引き受ける姿勢を示しています。

補足的な豆知識として触れておくと、

「実存主義(existentialisme)」という言葉自体は、もともとキリスト教思想家によって生み出されました。

それは、カトリック哲学者ガブリエル・マルセルが、サルトルの無神論的立場と区別するために用いた言葉です。

皮肉なことに、今日「無神論的哲学」と見なされがちな実存主義は、

その起源において、すでに宗教的・神学的思索と深く結びついていました。

その意味で、キリスト教的実存主義を「非聖書的」と断じてしまうのは、

少し視野の狭い理解だと言えるかもしれません。

「キリスト教的な不条理主義」はあり得る?

はい、可能だと考えています。

むしろ、十字架そのものが、究極の「不条理」の象徴だと言えるでしょう。

神が人となり、しかも人類のために死ぬ——

これは論理的に説明しきれる出来事ではありません。

キリスト教的不条理主義者とは、

こうした信仰の逆説(神が人であること、死が命であること、弱さが力であること)を否定するのではなく、

理解不能なまま引き受け、それでもなお情熱をもって生きることを選ぶ人です。

答えが与えられないことを承知のうえで、

それでも愛し、信じ、生き続ける。

そこに、実存的な信仰の姿があります。

関連項目

- 実存主義の名言100選|宇宙の中の自分を見つめる旅

キリスト教実存主義

おわりに――暗闇の中で、光となるために

人間は今、大きな転換の時代を生きています。

人工知能(AI)は「人間とは何か」を問い直し、

世界各地の紛争は、私たちの安全や秩序への信頼を揺さぶっています。

政治、経済、宗教といった、これまで拠り所としてきた「システム」も、

その限界やひび割れを隠せなくなっています。

しかし、これは絶望すべき理由ではありません。

むしろ、呼びかけなのだと私は考えています。

確実性と安全を約束する「機械の神」——

すべてを管理し、説明し、保証してくれる偶像にしがみつくのをやめ、

生きた現実の只中で出会われる「現実の神」へと向き直るための呼びかけです。

私たちは、暗闇の中で光を灯すことへと招かれています。

政治哲学者ハンナ・アーレントは、次のように述べています。

「どんなに暗い時代であっても、私たちは光を期待する権利を持つ。

そしてその光は、概念や理論からではなく、

弱々しく揺れながらも確かに灯される——

ある人々の生き方や行為からもたらされるのである。」

その「光」は、常に同じ形を取るわけではありません。

アウシュヴィッツの飢餓房で、見知らぬ他者のために命を差し出した

マキシミリアノ・コルベ神父のような人もいます。

一方で、遠藤周作の『沈黙』に描かれたロドリゴ神父のように、

踏み絵を踏むことで人々を救い、

表面的には「失敗者」と見なされた存在もいます。

一人は英雄と呼ばれ、

もう一人は裏切り者と呼ばれたかもしれません。

しかし、どちらも光でした。

両者に共通しているのは、

「常識」よりも愛を選び、

恐れの中で、跳躍を選んだという点です。

ですから、探求を続けるすべての方へ——

キリスト教徒であっても、仏教徒であっても、

あるいは特定の信仰を持たない方であっても——

こうお伝えしたいと思います。

問いを恐れないでください。

沈黙を恐れないでください。

信仰の反対は、疑いではありません。

信仰の反対は、「完全な確実性」です。

跳躍してください。

橋は、見えなくても、そこにあります。

愛はいつまでも絶えることがない。しかし、預言はすたれ、異言はやみ、知識はすたれるであろう。なぜなら、わたしたちの知るところは一部分であり、預言するところも一部分にすぎない。全きものが来る時には、部分的なものはすたれる。わたしたちが幼な子であった時には、幼な子らしく語り、幼な子らしく感じ、また、幼な子らしく考えていた。しかし、おとなとなった今は、幼な子らしいことを捨ててしまった。わたしたちは、今は、鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には、顔と顔とを合わせて、見るであろう。わたしの知るところは、今は一部分にすぎない。しかしその時には、わたしが完全に知られているように、完全に知るであろう。

コリント人への第一の手紙 13:8-12

他の項目:

- ニヒリズム・実存主義・不条理主義の違い|虚無という深淵へ

- 怒りの広島 祈りの長崎|瓦礫の中から学んだこと

- 人生を豊かにする40のスピリチュアルな教え

一緒に学びませんか?