著者:イーサン・レメル(Ethan Remmel)

序章

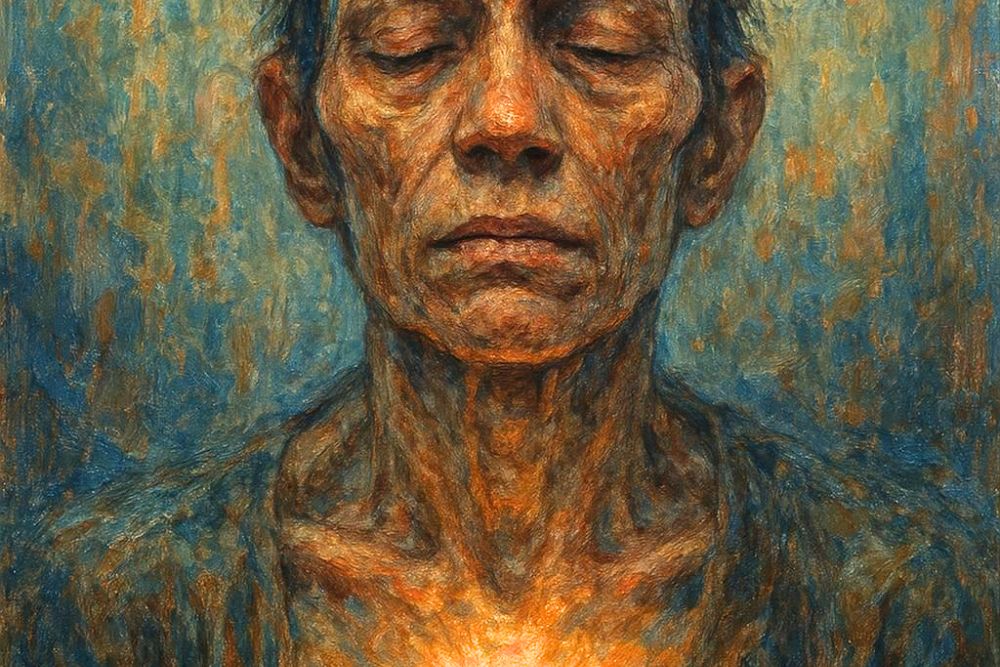

自分の身体や心、感情の状態がこんなにも急に変わることがある――その不思議さと少しの恐ろしさを、私は日々感じている。私の体調は、主に疲労と痛みに左右され、感情はたいていそれに引きずられて変わる。

先週末のことだ。痛みはそれほど強くなかったが、疲労が強かった。親しい友人二人がわざわざ町を訪ねてくれたのに、私はほとんど眠って過ごしてしまった。本当は彼らと時間を過ごしたかったのに。

この「疲労」は、これまで経験した抗がん剤による疲労とは違っていた。抗がん剤疲労のときは横になりたくても、なかなか眠れないことが多かった。だが今回の疲労は、横になればいつの間にか眠ってしまう。食欲もなくなり、体重が落ちた。自分が弱っていくのを感じた。身体が徐々にシャットダウンしていくように思え、死が近いのではないかとすら感じた。そして正直に言えば、私は少しだけ「死を待ち望んでいる」自分に気づいた。

日々、絶えず闘わなければならないことに疲れ切っていた。病いに支配される人生に疲れ、いつも具合が悪いことに疲れた。

一年間ずっと具合が悪いと想像してみてほしい。時にはひどく、時には少し楽になる。しかし常に「調子が悪い」状態が続き、すっきり目覚めてベッドから出たいと感じる日はほとんどない。これは体験しないと分からない感覚だ。

最初に診断されたとき、私はそれを理解していなかった。医師は平均して(私の場合は)二年は命を延ばせると言ってくれたが、それが「その期間の多くをひどい体調で過ごすかもしれない」ことを併せて説明してくれるわけではなかった。そうした現実を理解すると、考え方が変わる。

機械の歯車として生きる

火曜日は興味深い一日だった。朝は大学で授業をし、その後、パートナーのグレースが運転してくれてシアトルへ向かった。目的は二つの医療受診。目的は似て非なるものだった。

最初はワシントン大学医療センターでの受診だった。骨の痛みを数ヶ月抑える目的の放射性医薬を注射するためだ。ただし注射後数日間はかえって骨痛が増すこともあるという。私は「サマリウム(samarium)」という薬を特に希望していたのだが、病院側はなぜか判断して別の薬「ストロンチウム(strontium)」を使い、注射後にそのことを告げた。もはやどうしようもないタイミングだった。サマリウムとストロンチウムは効果自体は似ているが、サマリウムのほうが造血機能へのダメージが小さいとされている。

まあ仕方ない。そんなとき、自分が「医療という巨大な機械の中のただの歯車」に過ぎないのだと実感する。

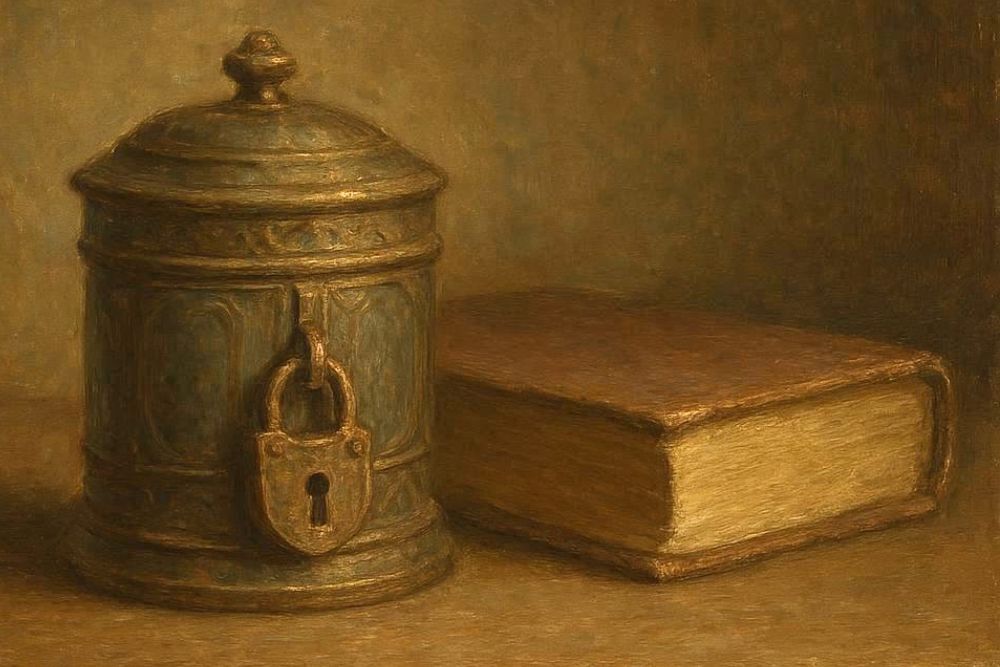

二件目はシアトルがんケアアライアンス(Seattle Cancer Care Alliance)への訪問だった。ここで私はワシントン州の「デス・ウィズ・ディグニティ法(Death with Dignity Act、尊厳ある死に関する法律)」の規定に基づき、致死量の薬を処方してもらい、その受け取り手続きを完了した。ワシントン州とオレゴン州は、この種の法律を通した数少ない州の一つだ(オレゴンは1994年に制定、ワシントンは2008年に制定)。この法律の運用には多くの安全策が設けられており、参加を選ばない人々の意志も尊重されるべきだと思う。だが同時に、末期患者が人生の最後にある程度の尊厳と選択の自由を持てるように支える人々や組織(たとえば Compassion & Choices のような団体)がいることを、私は深く尊重している。

薬は手元にある。安全に保管している。いつ、使うかはまだ決めていないが、私の死に方を自分でコントロールできる選択肢があるという事実は、私に大きな安堵を与えてくれる。私はこの薬を使うことを「自殺」だとは考えていないし、他の人もそう考えるべきではないと思う。

それは、すでに始まっている「死への過程」の一部だ。私の選択で死を始めるわけではない。家族とよく相談して行うだろうし、自分自身と愛する人々の不要な苦しみを避けるための手段になるだろう。

こうした話題はタブー視されがちだと感じている。たとえこのような状況下であっても、命を終える選択に抵抗感やスティグマ(偏見)が残っている。だからこそ、オープンに議論することが必要だと思う。偏見を克服し、不必要な苦しみを減らすために。

痛みと疲労の逆説

注射のあと、予想どおり骨の痛みは劇的に増した。けれども不思議なことに、疲労は軽くなり、気持ちの面でも少し楽になった。以前から繰り返し言っていることだが、どうしても周囲の一部の人にはまだ信じてもらえないので、何度でも言う。私にとっては、痛みよりも疲労のほうがつらい。

痛みは肉体的には苦しいが、心や感情までは深く入り込んでこない。心理的には表面をひっかかれる程度だと感じる。一方で疲労は、体を直接痛めつけるわけではないのに、精神的な負担が圧倒的に大きい。極度の疲労に襲われると、集中できず、何をしても楽しめない。子どもたちと一緒に過ごすことすら、あまりに疲れすぎて楽しめない。普段なら何よりも大きな喜びなのに。

「生きてはいるけれど、生きている実感はない」。ただ空間を占めているだけの存在のように感じ、そのことが自分をさらに落ち込ませる。

もっとも、痛みが楽なわけではない。痛みが増せば鎮痛剤を増やさざるを得ず、その結果、便秘になり、頭もぼんやりする。眠れなくなり、薬のせいで意味不明なことを口走るほどだった。自分でも何を言っていたのか覚えていないが、まともなことではなかったと思う。

そんな状態のまま、木曜の朝の授業が近づいてきた。授業中に自分がちゃんと筋の通ったことを話しているかどうか、監督できないのではと心配だった。だが今期から授業に戻ったことは、少なくとも今のところは期待通りの効果をもたらしている。授業があることで生活にリズムと目的が生まれ、無理にでも起き上がり、病気以外のことに意識を向けられる。

プライド(きちんと授業をこなし、間抜けに見られたくない気持ち)とアドレナリンが、体調が悪いときでも授業をなんとか支えてくれている。木曜の授業が終わる頃には体調も少し良くなり、痛みもだいぶ和らいでいた。こうして私は「混乱の一週間」の第三段階、つまり最も良い状態(強い疲労/軽い痛み → 軽い疲労/強い痛み → 軽い疲労/軽い痛み)に入ったのだった。

その日は親友のエリックと昼食をとり、ワットコム湖のほとりを散歩した。太陽が顔を出し、庭の芝を刈ることもできた。夜は友人たちと出かけ、テレビでバスケットボールを観戦した。

翌日の金曜はオフィスでほぼ一日仕事をし、昼にはバスケットボールをした。ハーフコート1試合、フルコート3試合。全力で走ったわけではなく軽くジョギング程度だったが、それでも二日前には激しい痛みで足を引きずっていたことを思えば驚きだった。

――これが、私の体調がいかに急激に変化するかの一例だ。

このめまぐるしい変化は、私自身にも、そしてとりわけグレースにとっても混乱と挑戦をもたらす。ある日は死が近いと感じ、その準備をしようとする。翌日にはそこそこ元気になり、数か月先の予定を立てる。

この不確実性にどう向き合えばいいのか、まだ答えは見つかっていない。死を間近に準備するのは悲観的すぎるのか、それとも責任ある現実的な行動なのか。逆に、数か月先を見据えて計画を立てるのは健全な楽観なのか、それとも無責任で非現実的なのか――。

生と死を捉え直す

私は自分が選んだ決断――仕事に戻ること(前に書いたとおり)、抗がん剤治療をやめること、そしてホスピスケアに入ること――に満足している。

従来の医療は病を「戦い」にたとえる。生きることは勝利で、死ぬことは敗北だと。しかし、末期の病を抱える身にとって、この「戦いの比喩」は役に立たない。

もし生活の質が低ければ、生き続けることは必ずしも「勝利」ではない。そして、死ぬことが必ず「敗北」だとも私は思わない。人はよい死に方をすることもできる。避けられない終わりを、敗北とみなす必要はないのだ。

私はホスピスの考え方のほうがずっと好ましい。そこでは焦点は延命ではなく、生活の質にある。私は良くなろうとも、長生きしようとも思っていない。そうなれば嬉しいが、目標はそこではない。目標は「できるだけ長く、できるだけ心地よく」生きることなのだ。

最後の自由

病を得てから読んだ本の中で、最も助けられた一冊はフランクルの『夜と霧(Man’s Search for Meaning)』だ。フランクルは精神科医であり、第二次世界大戦中にナチスの強制収容所を生き延びた人物だ。彼が体験し、目撃した苦しみは、私のそれとは比べものにならないほど大きなものだったが、それでも人間性を失わずに生還した。

彼は、人は自分の経験に意味を見いだすことができれば、どれほど大きな苦しみでも耐えられる、と主張する。回復や救済の見込みがないときに、苦しみの中に意味を見つけることが難しいのは確かだ。だが時にその意味は「自分の状態をどう引き受けるか」という態度の中にこそあるのだ、と彼は言う。

私たちは状況を常にコントロールできるわけではない。だがその状況に対する「自分の態度」はコントロールできる。人間性を保つかどうかは常に自分の選択に委ねられており、その「最後の自由」だけは決して奪われないのだ。

死ぬことが必ず「敗北」だとも私は思わない。人はよい死に方をすることもできる。避けられない終わりを、敗北とみなす必要はないのだ。

イーサン・レメル

オリジナルの英語記事

The Meaning of Suffering: Living While Dying. https://www.psychologytoday.com/us/blog/living-while-dying/201104/the-meaning-of-suffering.

他の項目:

- 実存的不安|自分自身の道を見つける

- 現代社会における『人生の目的』探しが難しい理由

- パウロ・コエーリョ|残された30日間

- 存在への問い55選|哲学的思考への招待

一緒に学びませんか?